Renverser la perspective. C’est ce que propose une nouvelle étude publiée par l’Iddri au titre volontairement provocateur : “quand on peut, on veut”. Elle propose de passer d’une approche basée sur les comportements individuels et la prise de conscience environnementale, à une approche basée sur les modes de vie afin de réussir à embarquer tout le monde dans la transition écologique, et pas les seuls initiés qui ne représentent qu’une fraction de la société.

Par modes de vie, les chercheurs pensent aux environnements qui nous entourent. Par exemple, pour susciter l’adoption d’une alimentation plus végétale, il faut que l’offre en produits végétariens soit plus importante dans les enseignes de grande distribution et proposée à un prix abordable pour tous, que la puissance publique promeuve l’image d’un nouveau repas à la Française et l’institue dans des dispositifs collectifs comme la restauration scolaire, ou encore que des ateliers de cuisine végétarienne soient accessibles.

“Rendre possibles, faciles, attractives, et désirables les pratiques vertueuses”

“Certains discours politiques qui visent le statu quo affirment que les gens veulent manger de la viande et qu’il est donc impossible de changer cela. Pourtant, nos préférences évoluent au fil du temps. Et ce que l’on constate, dans les différents sondages, c’est que les Français souhaitent réduire leur consommation de viande. Mais entre le vouloir et le pouvoir, il y a une marge et c’est pour ça que nous appelons à inverser la célèbre maxime”, explique à Novethic Mathieu Saujot, directeur Modes de vie en transition au sein de l’Iddri, co-auteur de l’étude. “C’est par la pratique, les gestes quotidiens, les environnements dans lesquels on évolue et les moyens concrets dont on dispose que nos préférences et modes de vie se fixent et se modifient”, expliquent ainsi les auteurs.

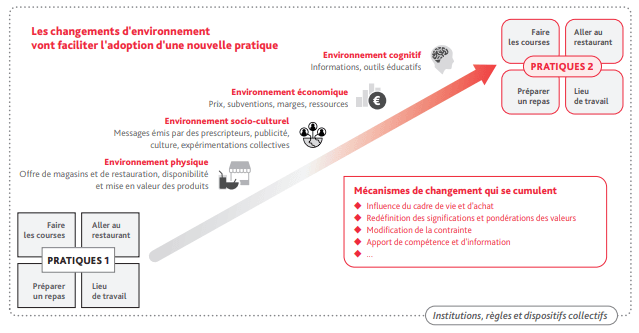

Ils appellent à “rendre possibles, faciles, attractives, et désirables les pratiques vertueuses”. Pour cela, ils identifient quatre types d’environnements sur lesquels il faudrait intervenir : l’environnement physique (offres, infrastructures, règlementation), l’environnement socio-culturel (normes, discours prescripteurs), l’environnement économique (prix, subventions, marges) et l’environnement cognitif (informations, connaissance). “Des dimensions sur-déterminantes sur lesquelles l’individu seul a bien peu de prise”, indiquent-ils. Le concept de modes de vie permet en outre de rééquilibrer les responsabilités qui reposent aujourd’hui sur les seules épaules du consommateur et du citoyen, et qui doivent aussi et surtout reposer sur les acteurs publics et privés qui ont le plus de pouvoir pour façonner les offres et normes qui structurent nos modes de vie.

Il s’agit ensuite d’imaginer des trajectoires et des récits plausibles de transition par groupe social et non plus pour un individu moyen fictif comme c’est le cas actuellement. Les chercheurs de l’Iddri travaillent ainsi à un scénario sur une alimentation durable qui sera présenté début 2025. Il comporte 12 récits de transition correspondants à 12 groupes sociaux constitués à partir des grandes variables socio-démographiques comme le revenu, le lieu de vie, la structure du ménage, les relations sociales… Les auteurs rappellent ainsi “que la transition écologique est un changement social et politique, au moins autant qu’un changement technique et économique”. Or, la société reste aujourd’hui dominée par les sciences économiques. “Pour faire une analogie avec le Scrabble, c’est comme si nous essayions de faire entrer un mot à sept lettres (la transition) dans le plateau (la société), mais on n’y arrive pas alors qu’on a toutes les solutions techniques et économiques. Notre vision consiste à dire que ce sont les sciences sociales et humaines qui vont nous aider à faire entrer le mot sur le plateau”, résume Mathieu Saujot.

Vers un nouveau contrat social

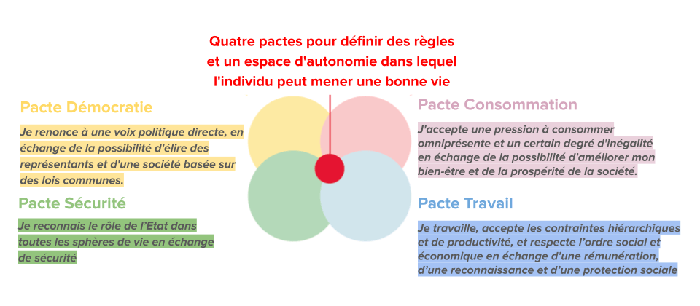

Cette approche des modes de vie s’inscrit en outre dans un contexte où un nouveau contrat social, compatible avec les limites planétaires, doit être imaginé. Le contrat social est défini “comme un système d’attentes et de compromis collectifs, propres à une société donnée, qui englobe les droits dont nous jouissons, les devoirs que nous acceptons, les responsabilités qui incombent aux institutions et les récits auxquels nous croyons”. Or le contrat social actuel basé sur l’abondance et la consommation ne fonctionne plus du fait des promesses non tenus.

“Aujourd’hui, ce contrat fait l’objet d’une double crise. D’une part, car l’abondance matérielle n’est plus une source pérenne de progrès humain dans les pays développés et ce contrat génère de plus en plus de problèmes et tensions sociales, explique Mathieu Saujot, dans une autre étude consacrée au sujet et publiée en octobre 2022. D’autre part, car faire reposer la paix sociale sur (la promesse de) toujours plus d’abondance matérielle n’est tout simplement plus possible dans les limites planétaires”.

Reste désormais à trouver le chemin pour renégocier ce nouveau contrat social. Il commence à être discuté par petits bouts, explique le chercheur, par exemple au sein de La Convention citoyenne pour le climat. Les propositions de sécurité sociale alimentaire, les expérimentations des “territoires zéro chômeurs longues durées” en France ou de réduction du temps de travail en Espagne, de la Théorie du donut ou “dounught” à l’échelle locale, qui définit l’espace idéal au sein duquel les besoins de tous peuvent être satisfaits sans excéder les capacités planétaires, ou encore les coalitions entre syndicats et ONG environnementales dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre sont autant d’explorations concrètes de nouveaux arrangements permettant d’instruire la discussion.