La Bretagne s’est réveillée l’espace de quelques heures sous un ciel brumeux, digne d’un film de fin du monde, lundi 19 août. En cause : Les sables du Sahara ? Non, pas cette fois. Pour expliquer ce phénomène, il faut se tourner vers le Canada et ses méga-feux qui ravagent depuis plusieurs mois des milliers d’hectares de forêt.

#Observations

Le ciel est lumineux ce lundi mais voilé par des cirrus et par des fumées issues des incendies qui sévissent au Canada. Le phénomène est bien observable ici à Roscoff ce lundi matin

webcam : @skaping pic.twitter.com/S5DZbxuMao— Météo Bretagne (@MeteoBretagne) August 19, 2024

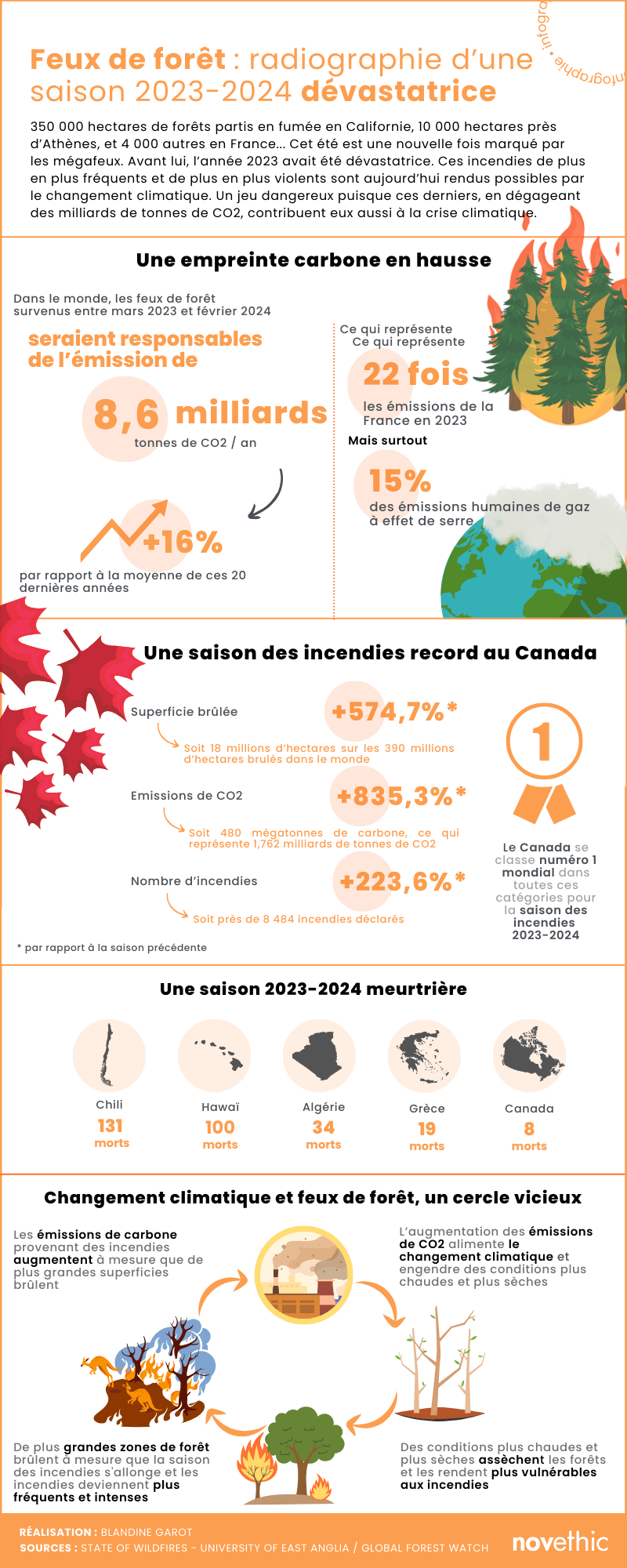

Cet été encore, le pays est en proie aux flammes mais il n’est pas le seul. Les Etats-Unis aussi. La Californie est frappée depuis le 24 juillet dernier par le quatrième feu le plus important de son histoire. L’Europe n’est également pas épargnée où plus de 6% de l’île de Madère viennent de partir en fumée… La liste des incendies de l’été est encore longue et ceux de l’été 2023 aussi. Un rapport publié le 14 août dans le journal Earth System Science Data a révélé que la saison des feux 2023-2024 a été dévastatrice, générant d’importantes émissions de CO2. 8,6 milliards de tonnes de CO2 ont ainsi émis dans le monde entre mars 2023 et février 2024, un chiffre en hausse de 16% par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Cela représente ainsi 15% des émissions humaines de gaz à effet de serre.

Un cercle vicieux

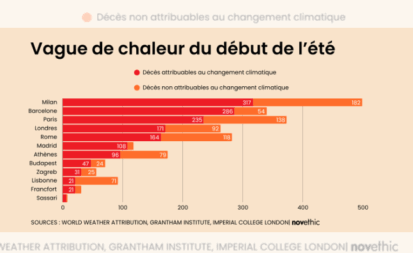

Cette hausse s’explique en grande partie par les incendies hors normes qui ont ravagé le Canada, générant à eux seuls le quart des émissions totales. Mais d’autres “points chauds” ont également marqué la saison, tels que l’Amazonie, Hawaï, le Chili ou encore la Grèce. Au total, 3,9 millions de km2 sont partis en fumée, soit légèrement moins que la moyenne des années précédentes, puisque les savanes d’Afrique ont quant à elles étaient plutôt préservées.

Pour Matthew Jones, chercheur au centre Tyndall de recherche sur le changement climatique, et auteur de l’étude, “ces incendies deviennent plus fréquents et intenses avec le réchauffement du climat, et à la fois la société et l’environnement en subissent les conséquences”. En effet, les chercheurs sont arrivés à la constatation que la crise climatique a augmenté d’un facteur 20 la probabilité de conditions météorologiques favorables aux incendies en Amazonie, par 3 au Canada ou encore par 2 en Grèce. Un cercle vicieux puisque ces feux, en dégageant toujours plus d’émissions de CO2, contribueront eux aussi à l’emballement du climat.

“Il n’est pas trop tard pour agir”

Deux mois plus tôt, une étude publiée dans le journal Nature Ecology & Evolution a fait savoir que le nombre de feux de forêt les plus extrêmes a été multiplié par plus de deux depuis 2003 en raison du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines, notamment l’extraction et la combustion de combustibles fossiles.

Mais tout est encore possible. “Le risque peut être minimisé, il n’est pas trop tard”, insiste Matthew Jones. “La bonne nouvelle, c’est que si nous respectons les engagements de l’accord de Paris, nous pouvons réduire très significativement le risque que des événements extrêmes comme ceux de l’an dernier se reproduisent”, précise ce chercheur lors de la présentation presse de cette première édition du States of Wildfires, étude qui sera désormais mise à jour chaque année afin d’évaluer l’évolution de ces événements extrêmes.