Ils font partie de notre quotidien. Café, cacao, riz, banane, tomate… Ces produits, bien souvent importés avant d’être commercialisés en France, cachent de lourdes conséquences sur la planète et les droits humains. Pour alerter les consommateurs et les décideurs politiques, un rapport mené par le Bureau d’analyse sociétale d’intérêt collectif (Basic) et publié le 16 avril dernier par Greenpeace, Max Havelaar et l’Institut Veblen met en lumière les impacts sociaux et environnementaux des principales importations agricoles à destination de l’Hexagone.

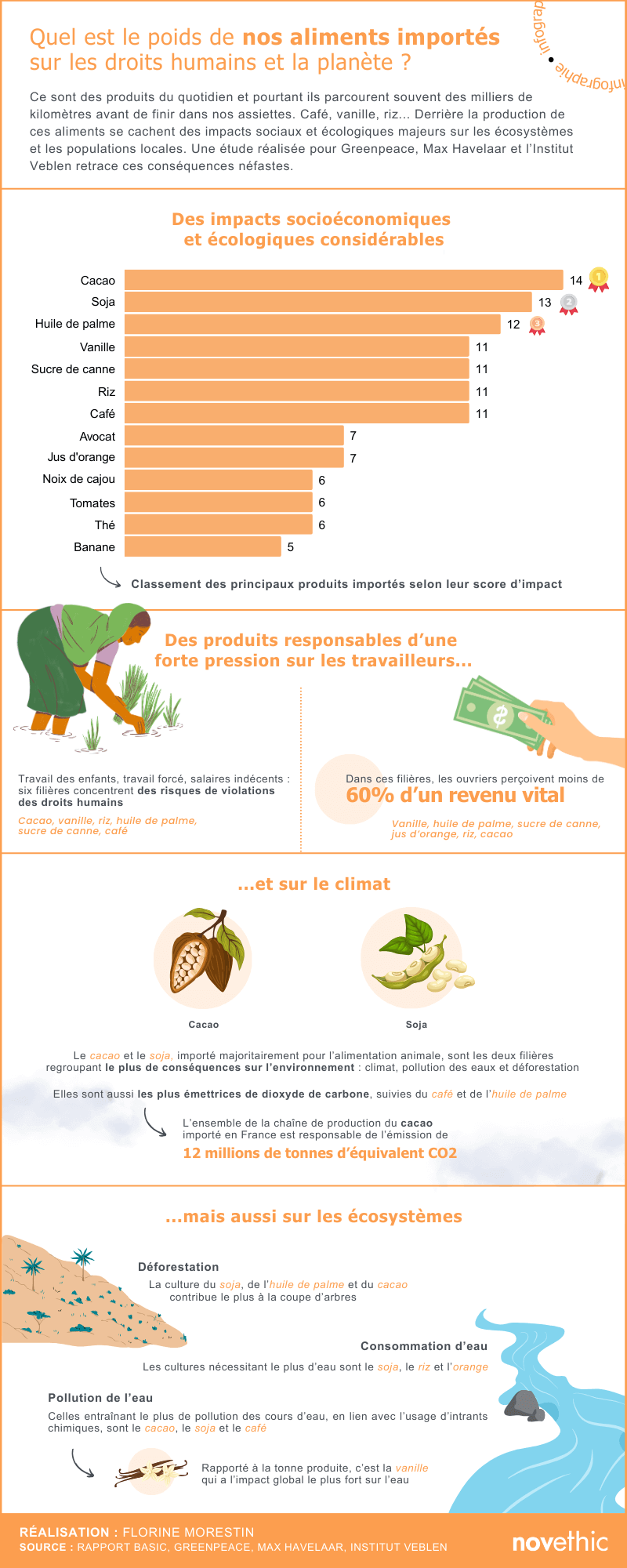

Cette analyse prend en compte les conséquences engendrées sur le climat, l’eau, les écosystèmes, mais aussi les populations et les travailleurs locaux. Sur les treize filières étudiées, celle du cacao décroche la palme de la chaîne d’approvisionnement ayant le plus d’impact sur les droits humains et l’environnement. Sa culture est en effet à l’origine de déforestation, en particulier en Afrique de l’Ouest où est produit plus de 60% de l’offre mondiale, d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution des sols.

Impact climatique et injustices sociales

En Côte d’Ivoire, l’un des principaux pays producteurs, plus de 80% des forêts ont par exemple été rasées entre 1960 et 2010, soulignent les auteurs du rapport. Combiné à l’usage d’intrants chimiques, engrais et pesticides, à la transformation et au transport des fèves, l’ensemble de la chaîne de production du cacao importé en France est ainsi responsable de l’émission de 12 millions de tonnes de CO2 équivalent. De plus, dans les exploitations agricoles, où les risques de travail infantile sont importants, les conditions sont précaires et les ouvriers peinent à sortir de la pauvreté.

Suivent le soja, destiné à l’alimentation des animaux d’élevage, et l’huile de palme, respectivement à la seconde et troisième place. Ces deux filières sont elles aussi particulièrement liées à la déforestation, contribuant activement à la destruction de la biodiversité, à la perturbation des écosystèmes et à l’émission de gaz à effet de serre. A cela s’ajoutent des impacts sur les droits humains, comme des violations du droit du travail ou encore l’accaparement de terres appartenant à des populations autochtones.

Puis vient la vanille. Cette épice, considérée comme luxueuse dans les pays du Nord, est vectrice d’injustice dans les régions productrices, situées en grande partie à Madagascar. Selon les conclusions du rapport, la culture des gousses de vanille ne rapporte aux agriculteurs que 40% de la somme nécessaire pour accéder à un niveau de vie décent. Elle représente une “culture de survie” pour les populations locales alors que le marché mondial est estimé à plus de 2 milliards de dollars.

Apporter “des changements de structure”

Pour autant, pas question de culpabiliser les consommateurs. Les trois organisations à l’origine du rapport cherchent avant tout à sensibiliser le public. “L’idée n’est pas de dire d’arrêter de manger du chocolat : selon les filières, certains labels et cahiers des charges peuvent garantir un moindre impact. Mais ce sont surtout des changements de structure qu’il faut apporter, et cela passe par des réglementations”, explique au Monde Clément Helary, chargé de campagne sur les forêts au sein de Greenpeace.

Le rapport s’applique en effet à mettre en lumière les pistes d’amélioration dégagées par trois législations européennes : le règlement sur la déforestation, dont l’entrée en application a été reportée d’un an, la directive sur le devoir de vigilance (CS3D) et le règlement sur le travail forcé. “Notre étude montre que si ces réglementations déjà adoptées sont réellement mises en œuvre, avec des contrôles stricts, il est possible de limiter les impacts de ces pratiques industrielles dramatiques”, soulignent les auteurs du rapport.

“Pourtant, le débat bat son plein pour baisser leur ambition avec la proposition du paquet omnibus et la course pour signer l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur“, ajoutent-ils. Ce dernier pourrait in fine conduire à l’augmentation des importations de produits dont les normes environnementales et sociales sont moins strictes qu’en Europe estiment les ONG, qui y voient “une catastrophe pour les droits humains et les écosystèmes des pays concernés”.