En décembre 2024, le cyclone Chido s’abat sur Mayotte, faisant 40 morts et plus de 5 600 blessés. Particulièrement violent, ce type de catastrophe naturelle pourrait pourtant devenir récurrent pour les 2,7 millions d’habitants des Outre-mer. Face à cette menace, le Réseau Action Climat (RAC) tire la sonnette d’alarme dans une nouvelle étude, pointant les conséquences, actuelles et futures, de la crise climatique sur les onze territoires ultramarins français.

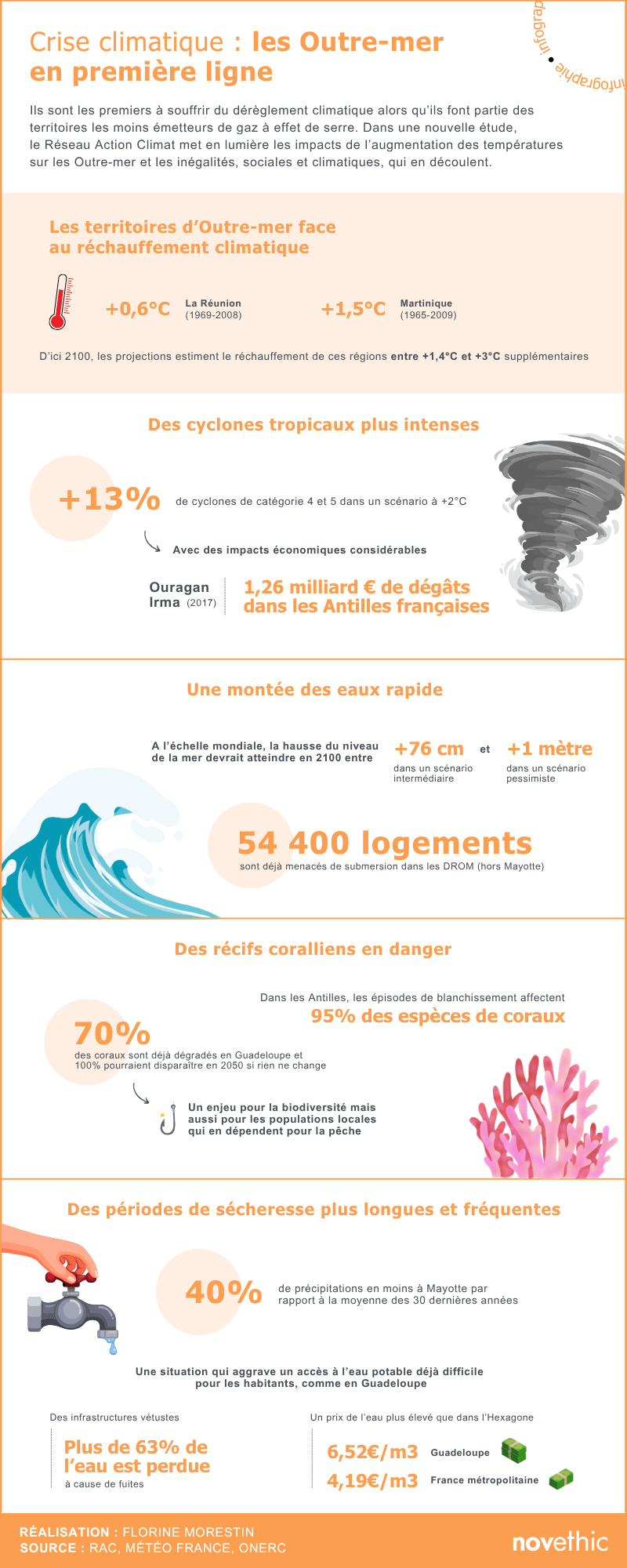

Encore sous-documentés et amplifiés par des facteurs anthropiques, comme l’urbanisation, la déforestation ou encore le tourisme, ces impacts devraient s’aggraver dans les années à venir si rien n’est fait, avertissent les auteurs du rapport. Les cyclones tropicaux, tout d’abord, pourraient devenir plus fréquents dans un scénario de réchauffement de +2°C, en particulier les plus violents, classés en catégorie 4 et 5. S’ils sont parfois à l’origine de lourds bilans humains, les ouragans dégradent aussi les écosystèmes et perturbent l’économie locale.

70% des coraux dégradés

En 2007, le cyclone Dean avait par exemple détruit de nombreuses parcelles agricoles et l’ensemble des bananeraies des Antilles. Au total, les pertes estimées s’élèvaient à 115 millions d’euros. Dix ans plus tard, l’ouragan Irma, qui a frappé plusieurs îles des Caraïbes, a quant à lui endommagé 95% des bâtiments de Saint-Martin, érodé le trait de côte et dégradé massivement les mangroves, essentielles à la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. D’autre part, la hausse des températures est responsable d’une accélération de la montée du niveau de la mer et d’une perturbation croissante des écosystèmes marins, deux enjeux cruciaux pour les territoires ultramarins.

Le niveau des océans pourrait en effet augmenter de 76 centimètres à l’échelle mondiale d’ici 2100. En Polynésie française, de nombreux atolls de très faible altitude pourraient ainsi devenir inhabitables d’ici la fin du siècle. En Nouvelle-Calédonie, 71% des côtes sont menacées par l’érosion, augmentant le risque de submersion dans les zones littorales, là où se concentrent bien souvent les agglomérations. Pour faire face à ce risque, le village de Miquelon sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, a de son côté pris la décision de relocaliser sa population. Un projet “pionnier” sur le territoire français.

L’augmentation de la température et l’acidification des océans engendre également une dégradation des récifs coralliens. En Guadeloupe, 70% des coraux sont aujourd’hui détériorés, “avec des conséquences sur la biodiversité, la pêche, le tourisme et la protection des côtes”, précise le rapport. Dernier impact abordé, et non des moindres, la crise climatique qui participe à la multiplication des périodes de sécheresses, celles-ci devenant plus longues et intenses. Ce manque de précipitations met en péril la production agricole, mais complexifie également un accès à l’eau potable souvent inégal.

“L’adaptation n’est plus une option”

“Les habitants d’une majorité de ces territoires sont régulièrement confrontés à des problèmes quantitatifs et qualitatifs liés à l’eau potable ainsi qu’à des problèmes de surtarification, alors même qu’ils sont plus vulnérables que le territoire hexagonal aux manifestations du changement climatique”, soulignent les auteurs. Le rapport insiste par ailleurs sur la précarité liée aux inégalités sociales des Outre-mer. “Quand on est plus démuni, on est plus vulnérable face à des impacts climatiques : on a des logements qui sont moins bien isolés face à la chaleur, des logements moins solides, souvent plus exposés”, explique auprès de France info Benjamin Crettenand, chargé de sensibilisation au changement climatique au RAC.

“Ce facteur socio-économique, il est vraiment essentiel pour comprendre ce qui fait que les territoires d’Outre-mer sont plus exposés”, ajoute-t-il. “Face à l’ampleur des défis, l’adaptation n’est plus une option mais une nécessité urgente”, tout comme “la réduction drastique et rapide des émissions de gaz à effet de serre”, insiste encore l’association. Elle appelle à la mise en place de politiques climatiques adaptées aux spécificités de chaque territoire et à l’allocation de moyens financiers “à la hauteur des enjeux”. Le RAC souligne enfin la nécessité de mieux représenter les Outre-mer lors des conférences internationales, comme la COP30 qui s’ouvrira au Brésil à l’automne prochain.