Dans votre livre, intitulé "L'impasse de la compétitivité" (éd. Les liens qui libèrent), vous critiquez la notion de compétitivité et son omniprésence, vous pouvez nous expliquer pourquoi ?"

Benjamin Brice : "L'impasse de la compétitivité", c'est un titre provocateur, qui vise surtout à dénoncer notre obsession pour la compétitivité et à recréer un débat autour de cette notion. Depuis les années 1970-80, la compétitivité s'est complètement imposée dans les discours des gouvernants, des dirigeants économiques, des éditorialistes, qui nous parlent de la nécessité de mener des "politiques de compétitivité", pour faire face à la contrainte extérieure qui pèse sur nos économies. On nous explique qu'il faut baisser le coût du travail pour faire face à la compétition extérieure, flexibiliser le marché du travail pour le rendre plus concurrentiel, réduire l'imposition sur les plus hauts revenus, et pour financer tout ça, il faudrait une réduction des dépenses publiques.

Mais on voit aujourd'hui que les politiques pensées pour la compétitivité ont des résultats très décevants. En France, par exemple, on a un énorme déficit commercial aujourd'hui alors que nous étions à l’équilibre il y a 20 ans. À côté de ça, on a aussi des problèmes sociaux qui s'amplifient, avec des inégalités qui ne reculent pas, une dégradation des services publics, des émissions carbone qui restent trop élevées. Et surtout, la compétitivité semble devenue si essentielle qu'elle prend le pas sur les autres réalités économiques et politiques. C'est d'ailleurs au nom de cette obsession pour la compétitivité que l'on nous explique souvent qu’il n’y a pas de marges de manœuvre pour agir sur l'écologie ou sur la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui réinterroger.

Dans une économie mondialisée, est-il seulement possible de ne plus être focalisé sur la compétitivité ?

B.B : Evidemment, dans une économie ouverte, il y a toujours une contrainte de compétitivité. Mais il y a différentes manières de répondre à cette contrainte, et il s'agit surtout d'y répondre de manière cohérente, sans sacrifier nos équilibres de long terme au nom de gains économiques à court terme. Prenons l'exemple des services publics : une partie des services publics et des fonctionnaires sont dédiés à des tâches d'éducation, qui sont en fait des investissements que nous faisons sur le long terme. Or en France, au nom des politiques budgétaires, les dépenses intérieures d'éducation ont diminué d'un point de PIB depuis les années 1990. Ce sous-investissement explique sans doute en partie notre décrochage dans les classements scolaires internationaux, et cela finit par avoir un impact majeur sur la productivité, la performance économique des travailleurs sur le long terme. Sans parler des autres problèmes sociaux, du manque de mobilité sociale, de la colère liée au fait d'avoir un enseignement à deux vitesses…

Ces dernières années, on prend de plus en plus conscience que ce statu quo n'est pas soutenable, ni sur le plan écologique et social, ni sur le plan économique. La crise climatique va peser durablement sur nos économies, le mal-être social favorise la montée de l'extrême droite. Même sur le plan géopolitique, la mondialisation crée un ressentiment envers les Occidentaux, ce qui va se traduire par des pertes de performance. Dès lors, on est obligés de penser d'autres modèles, de sortir de la seule préoccupation pour la compétitivité à court terme.

Quels leviers permettraient de réorienter notre système économique ?

B.B : Les mots d'ordre doivent désormais être résilience, relocalisation, sobriété, services publics. On voit par exemple que les produits fabriqués localement peuvent être plus vertueux sur le plan environnemental (moins de transport, normes environnementales plus strictes, etc.), mais permettent aussi d'être moins dépendants de chaînes de production mondialisées et de ne pas creuser le déficit commercial. Relocaliser ce que nous consommons au quotidien et que l'on a abandonné au nom de la compétitivité, comme les industries manufacturières, le textile, l'agriculture, l'automobile, permettrait aussi de recréer des emplois sur les territoires, de réduire la précarité et le chômage et de revitaliser des régions entières.

Mais pour accomplir cette transformation, il faut associer ça à une modification de notre manière de consommer. Nous avons besoin de sobriété matérielle, de consommer moins, mais des produits de meilleure qualité, produits plus localement. Encore une fois, cela aurait aussi le mérite de recréer de l'activité économique, de réduire le déficit commercial, et donc de dégager des moyens pour investir dans l'avenir, dans les services publics qui sont un vecteur de cohésion sociale. C'est un autre paradigme.

Dans ce changement de paradigme, quel rôle doivent jouer les entreprises et les dirigeants économiques ?

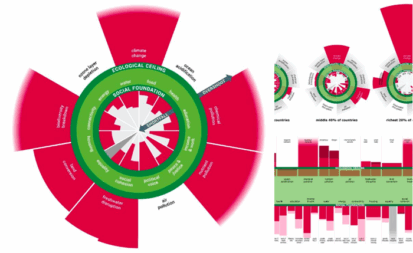

B.B : Les dirigeants d'entreprise doivent comprendre que le logiciel de la compétitivité est en décalage avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Ce dont nous allons avoir besoin, ce sont d'entreprises qui prennent davantage leurs responsabilités, qui ne se contentent pas d'être performantes économiquement, mais prennent en compte leur territoire, leurs "collectivités de référence", et intègrent les enjeux sociaux et environnementaux. Cette "re-responsabilisation" des entreprises implique en premier lieu d'accepter de réfléchir au problème. Notamment en ayant des indicateurs qui permettent de mesurer les impacts environnementaux et sociaux, d'identifier les vulnérabilités, les manques de résilience et ainsi de suite. Une fois que l'on commence à mettre des données là-dessus, on engage une réflexion de fond.

Mais il faut aussi se poser la question de l’offre, de ce que l'on vend : en quoi est-ce que ce qu'on vend s'inscrit dans une perspective durable, bénéfique sur le long terme ? Il ne s'agit pas tout d'un coup de se réorienter entièrement, mais de se projeter dans l’avenir pour transformer certaines activités. En acceptant le fait que certaines sont probablement amenées à disparaître. On parle souvent des combustibles fossiles, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans l'automobile, par exemple, les entreprises ont choisi comme relais de croissance de miser sur des voitures de plus en plus volumineuses, de plus en plus sophistiquées, qui sont donc plus rentables. Mais le prix moyen d'un véhicule neuf, en France, a augmenté beaucoup plus vite que le SMIC entre 2010 et 2020 ! Le modèle est-il économiquement viable à long terme ? Probablement pas ! D'un point de vue écologique c'est également négatif : plus de matériaux, plus d'impacts sur la biodiversité, d'émissions carbone… Du point de vue commercial, avec des productions de plus en plus délocalisées, c’est une catastrophe. Ce sont ces réalités que les dirigeants économiques doivent désormais avoir à l'esprit, car les impacts collectifs sont majeurs

Ce changement de modèle est-il possible dans le cadre du capitalisme actionnarial, qui valorise souvent la performance à court terme pour rémunérer les actionnaires ?

B.B : C'est évidemment compliqué. Aujourd'hui, les pressions liées notamment aux enjeux ESG pèsent de plus en plus sur le financement des entreprises et les obligent à s'interroger. Mais il est clair que la réorientation dont nous avons besoin pour répondre aux transformations profondes du monde, doit amener une transformation du capitalisme de ces dernières décennies, celui qui a donné largement la priorité aux arbitrages du marché. Aujourd'hui, face à l'échec de ce capitalisme, il faudra envisager un retour de la puissance collective, capable de contrôler et d’encadrer de manière plus intelligente les marchés. L’enjeu est de reconnecter les intérêts collectifs (au niveau national ou européen) aux intérêts privés. Peut-être qu'il faudra, par exemple, à l'image de ce que font les entreprises allemandes, mieux représenter les salariés dans les conseils d'administration, réfléchir à d'autres modes de gouvernance, qui permettent l'expression et la prise en compte des différentes parties prenantes dans les organes de décision des entreprises. On entre là dans une question politique, démocratique, puisqu'il s'agit de retrouver une capacité collective à délibérer sur ce qui nous paraît désirable. C'est essentiel pour que l'économie ne soit plus uniquement focalisée sur la rentabilité à court terme, mais pour qu'elle soit viable, résiliente et bénéfique à long terme.