C’est une petite révolution dans le secteur textile. Ce mercredi 1er octobre, le décret d’application sur l’affichage environnemental entre officiellement en vigueur. Son but, informer les consommateurs du coût écologique des vêtements achetés. Concrètement, les marques peuvent désormais afficher de manière volontaire un score allant de zéro à l’infini sur chaque article, plus la note étant élevée, plus l’impact étant important.

La méthodologie de calcul validée s’appuie en partie sur l’éco-score développé par l’Europe, aussi appelé Product Environmental Footprint (PEF), auquel s’ajoute l’analyse de la durabilité extrinsèque du vêtement. Parmi les critères retenus, les entreprises devront ainsi renseigner les matières utilisées, le lieu de fabrication ou encore les émissions de gaz à effet de serre liées. Mais aussi le nombre de références commercialisées et les incitations à la réparation.

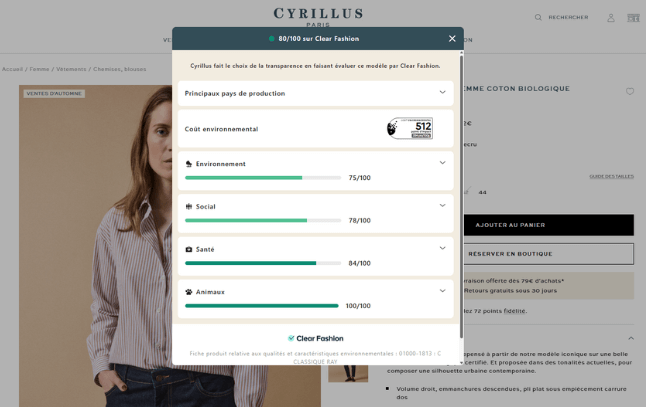

A ce jour, plus de 100 000 produits bénéficient d’une évaluation ,estime Clear Fashion, start-up à l’origine du “Yuka de la mode”. Certaines enseignes, déjà engagées dans une démarche de durabilité, ont en effet pris le train en marche bien avant la publication du décret. “Ce dispositif nous sert à éveiller le client sur l’impact environnemental et social vertueux qu’il a quand il privilégie des marques locales”, affirme à Novethic Thomas Huriez président de la marque de jeans responsable, 1083.

Faire bouger les lignes en interne

Car l’un des premiers enjeux est bien la sensibilisation des consommateurs. “Cela nous semble normal de donner ces informations à la cliente pour qu’elle ait conscience que chaque achat pollue, souligne Amandine Devienne, responsable qualité et RSE au sein de Cyrillus. Car nous avons conscience de notre impact et nous faisons aussi ça pour le limiter”. A l’instar du Nutriscore, dont la mise en œuvre a incité les entreprises de l’agro-alimentaire à modifier leurs recettes, l’objectif de l’affichage environnemental textile est en effet avant tout de pousser les marques de mode à faire évoluer leurs pratiques en interne.

“C’est un exercice intéressant pour approfondir notre travail sur la traçabilité des matières, à identifier les sources d’inefficacités et les risques dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement sont assez opaques, témoigne Léa Dhélin, responsable RSE chez Sessùn, interrogée par Novethic. Sur la base de ces données, on peut ensuite concevoir des plans d’éco-conception et améliorer la performance de nos produits”. Des fournisseurs aux équipes de vente, en passant par les équipes collections, l’éco-score mobilise d’ores et déjà l’ensemble de l’écosystème de la filière.

“En deux ans, nous avons constaté que les fournisseurs sont plus habitués à cet exercice-là parce que de plus en plus de marques leur demandent ces informations, alors que c’était au départ un point très challengeant”, observe Léa Dhélin. Une dynamique rendue possible grâce à la mise en œuvre d’un référentiel commun, qui reste néanmoins volontaire. Engagé dès les débuts des discussions autour d’un éco-score textile, Decathlon ne fera par exemple pas partie des entreprises participantes.

“L’idée c’est qu’il devienne inévitable”

“La méthode actuelle n’est pas encore prête à être déployée à grande échelle”, estime Decathlon dans une réponse écrite à Novethic. “Aujourd’hui, la méthode française met en avant des critères liés à l’utilisation et à l’expérience d’usage des produits qui ne reflètent pas directement les efforts d’écoconception. Dans ces conditions, elle ne permet pas encore de guider efficacement les choix de conception durable”. La marque d’articles de sport appelle ainsi “à une harmonisation européenne” des méthodes d’évaluation. La version actuelle de l’affichage environnemental européen est cependant aujourd’hui limitée à un cadre BtoB, là aussi, sur un cadre volontaire.

“Ce qui est intéressant avec le volontariat, c’est qu’on voit ceux qui ont intérêt à l’utiliser, relève de son côté Thomas Huriez. Les entreprises de fast-fashion font du lobbying pour limiter la pertinence de l’affichage environnemental et continuer leurs activités”. Plusieurs mécanismes devraient tout de même encourager les marques à s’emparer de l’éco-score avant même qu’il ne devienne obligatoire, possiblement dès l’année prochaine. A partir d’octobre 2026, des acteurs tiers pourront par exemple générer eux-mêmes des scores par défaut dans le cas où des marques ne l’auraient pas encore déployé.

L’affichage environnemental devrait par ailleurs être associé au mécanisme financier de bonus-malus prévu par la proposition de loi anti fast-fashion, tandis que l’attribution d’aides pourrait être assujetties à sa mise en place. Mais les enseignes engagées misent surtout sur un effet d’entrainement. “L’idée c’est qu’il devienne inévitable : plus on le montrera, plus on aura le soutien de clients, d’autres marques et de politiques, avance Thomas Huriez. C’est une première étape, charge à nous de nous en servir pour en faire un argument marketing”.