Sur twitter, l’affaire porte un nom : le #labelgate. Autrement dit l’affaire de l’étiquette. Fin juin, la toile s’est faite l’écho de la découverte, par des clientes irlandaises de l’enseigne de mode Primark, de glaçants messages dans les vêtements qu’elles y avaient achetés. Deux étiquettes et une lettre interpellaient en effet les consommatrices sur les conditions de fabrication de la robe ou du pantalon qu’elles tenaient entre les mains. Il n’aura fallu que quelques jours à Primark, pour conclure à des faux, du moins pour les étiquettes.

Dans un communiqué, elle indique que "les étiquettes ont clairement la même origine. Or, il est presque impossible d’imaginer des circonstances dans lesquelles ces étiquettes similaires auraient pu être cousues sur les vêtements à l’usine où ils ont été fabriqués, étant donné qu’il s’agit de différents fournisseurs, dans différentes usines, sur des continents différents, l’un en Roumanie et l’autre en Inde, à des milliers de miles de distance. Le seul lien qui les unit est qu’ils ont tous les deux été achetés dans le même magasin, à Swansea, en 2013."

Parmi les pistes évoquées, celle du travail d’une artiste locale qui avait produit l’an dernier une série d’étiquettes du même type dans le cadre d’un projet universitaire d’échange avec la Chine. Et bien sûr celle d’une campagne orchestrée par une organisation non gouvernementale (ONG).

Des consommatrices qui revoient leur façon d’acheter

Un an après l’indignation soulevée par le drame du Rana Plaza, cette affaire est loin d’être anodine. Elle est le signe d’une prise de conscience. Car le message a produit l’effet escompté. Quand Rebecca Gallagher a voulu porter sa robe d’été à fleurs achetée un an plus tôt dans le magasin de Swansea en Irlande, elle est tombée sur une étiquette, cousue à la main qui lui a fait l’effet d’une douche froide.

Il y est écrit (en anglais) "Forced to work exhausting hours" (1). "Honnêtement, je n’ai jamais vraiment beaucoup réfléchi à la façon dont sont fabriqués les vêtements, reconnaît la jeune femme dans une interview donné au journal local. Mais [cette étiquette] m’a vraiment fait me demander comment on accède à la mode bon marché."

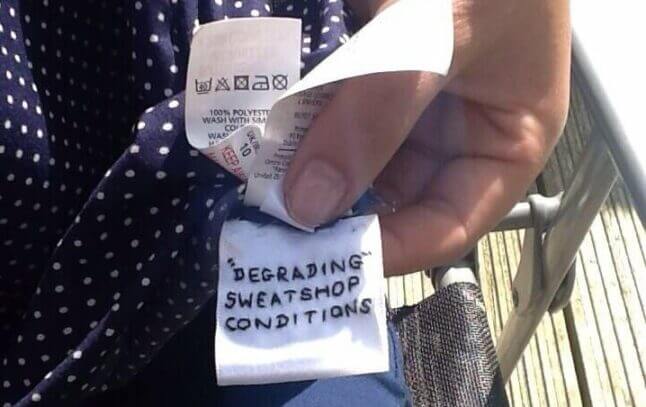

Même indignation chez Rebecca Jones. Cette autre jeune cliente irlandaise de Primark Swansea avait fait la même découverte un an plus tôt sans que le post de la photo de son étiquette "Degrading sweatshop conditions" (2) ne fasse autant de bruit. "Qu’importe si l’étiquette est un canular, le message qu’il représente peut toujours être vrai. Je n’achèterai plus chez Primark", répond-elle à Novethic sur twitter.

"Impossible de vendre un t-shirt à 10 euros"

C’est effectivement ce que confirme Sabrina Cherubini, membre du bureau français de l’association Fashion Revolution Day, une association qui promeut la mode éthique. "Vrais ou pas, ces messages relatent une réalité de terrain". Car pour cette directrice marketing et communication de la marque Ekyog, l’équation est simple : "si l’on se préoccupe réellement d’assurer des conditions de travail et de salaire décentes, sans multiplier les heures supplémentaires, avec un travail d’audit de traçabilité… il est tout simplement impossible de vendre un tee-shirt à 10 euros."

Les récents rapports de la coalition d’ONG, Clean Clothes Campaign (CCC), qui milite aussi pour davantage d’éthique dans le secteur textile, montrent aussi clairement la persistance de conditions de travail inhumaines et de salaires très loin du minimum de subsistance dans l’industrie textile. Que ce soit en Chine, au Bangladesh, en Bulgarie, au Cambodge ou en Croatie.

En Chine, des prisonniers forcés à travailler pour le textile?

C’est aussi pourquoi la lettre retrouvée par une troisième enseigne irlandaise, toujours fin juin et toujours dans un vêtement de Primark (une marque d’origine irlandaise), continue de poser de sérieuses questions.

Car le message manuscrit qu’a retrouvé Karen Wisinka dans un pantalon qu’elle avait acheté des années auparavant (2011) mais sans jamais l’avoir porté, n’est pas le premier du genre. Ecrit en chinois et accompagné d’une carte d’identité de prisonnier, il a été traduit par Amnesty International Irlande, à qui la jeune femme avait adressé cet appel au secours. "SOS ! SOS ! SOS ! Nous sommes des prisonniers de la prison de Xiang Nan dans la province de Hubei, en Chine. Notre travail en prison consiste à fabriquer des vêtements pour l’exportation, y est-il écrit. Nous travaillons 15 heures par jour et la nourriture que l’on nous sert ne serait pas même donnée aux chiens ou aux cochons. Nous travaillons comme des forçats. Nous appelons la communauté internationale à condamner le gouvernement chinois pour violation des droits humains !"

Pour Patrick Corrigan, le directeur des programmes du bureau irlandais de l’ONG, il est à craindre que ce genre de lettre ne soit que "la partie immergée de l’iceberg". En 2012, des lettres similaires avait été découvertes dans différents endroits et enseignes aux Etats-Unis. Une association, la Laogai Research Foundation, spécialisée sur les questions de travail forcé en Chine, avait retrouvé leur auteur, un détenu en camp de travail qui avait pris des risques énormes à écrire et envoyer, en plusieurs langues, des lettres décrivant des conditions de travail esclavagistes.

Des marques toujours dans le déni

Primark met là aussi en doute l’authenticité du message retrouvé par Karen Wisinka : "neuf inspections de fournisseurs ont été menées selon les standards éthiques de Primark depuis 2009. Pour être clair, aucun travail de prison ou forcé n’a été mis au jour lors de ces inspections." Pourtant, la marque, qui souligne son appartenance à l’Ethical Trading Initiative (ETI) , assure toutefois poursuivre l’enquête sur l’origine de cette dernière.

Cette nouvelle affaire permettra-t-elle de faire bouger les lignes du côté des marques ? "Primark n’est pas seule à s’approvisionner dans ces usines. Il est important que toutes les marques prennent des mesures", insiste la Clean Clothes Campaign. Seulement, et "malgré la multiplication des scandales, la fast fashion reste dans le déni concernant la réalité des conditions de travail de leurs sous-traitants", assure Sabrina Cherubini. Les difficultés des marques à reconnaître leur responsabilité (3) dans le drame du Rana Plaza le démontre parfaitement.

(1) "Forcé à travailler pendant des heures épuisantes"

(2) "Conditions de travail dégradantes"

(3) Primark a toutefois été l’une des premières marques à abonder le fonds d’indemnisation des victimes du Rana Plaza.