Exit le charbon, place à la biomasse. Et avec elle la promesse d'une énergie renouvelable et bonne pour la planète ? Alors que les dernières centrales à charbon vont progressivement fermer leurs portes d'ici 2027, le gouvernement prévoit de les convertir à la biomasse. "Là où on mettait du charbon, on va mettre le recyclage de notre agriculture et les forêts" pour produire de l'électricité, a ainsi expliqué Emmanuel Macron en septembre dernier. Aujourd'hui, la biomasse-énergie est déjà la principale source d’énergie renouvelable en France. Elle représente plus de 55% de la production d’énergie finale, selon le ministère de la Transition énergétique.

A Cordemais, en Loire-Atlantique, les salariés de la centrale à charbon préparent cette conversion depuis 2015. La préfecture vient de donner son feu vert et autorise la société Paprec Waste From Energy à exploiter l'ancien site d'EDF. L'originalité du projet est qu'il fonctionnera avec des pellets issus des déchets de bois d'ameublement. "Pour résumer, on va faire de l'électricité avec vos meubles Ikea", synthétise Fabien Deschamps, délégué CGT de la centrale, interrogé par Novethic. "Aujourd'hui, ces déchets ne sont quasiment pas valorisés et finissent le plus souvent enfouis. L'objectif est donc de créer une filière de valorisation avec des pellets transportés de Charente-Maritime ou de Belgique par bateau", ajoute-t-il.

Le bois n'est pas toujours une solution vertueuse

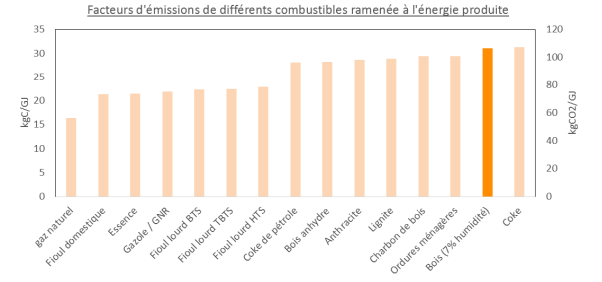

La question de l'approvisionnement est ici essentielle. Car si remplacer du charbon par du bois apparaît à première vue vertueux, tout dépend de la biomasse utilisée. Comme l'explique le Citepa (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique), le bois émet davantage de CO2 que beaucoup d’autres combustibles à énergie produite donnée (voir le graphique ci-dessous). "Autrement dit, le bois n’est pas une énergie efficace d’un point de vue de son pouvoir énergétique", résume l'association.

Pour autant, la production d'énergie à partir de biomasse peut être pertinente d'un point de vue climatique quand il s'agit de valoriser des déchets ou des co-produits de la sylviculture ou de l'agriculture, poursuit le Citepa. Elle l'est beaucoup moins, en revanche, si, pour alimenter la centrale, il faut déforester des parcelles ou importer du bois qui a parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres. L'empreinte carbone s'en trouve alors largement alourdie. L’utilisation des terres agricoles pour la biomasse peut également poser un problème si celle-ci se fait au détriment de l’agriculture destinée à l’alimentation.

Or, si pendant des dizaines d’années, l’industrie du bois et du papier a utilisé ses déchets de production pour générer de l’électricité et de la chaleur, sans générer de prélèvements additionnels de bois, une tendance inquiétante émerge. "Ces dernières années s’est développé un mouvement consistant à abattre des arbres ou à mobiliser de larges fractions de récoltes de bois pour produire de l’énergie, ayant pour effet de libérer le carbone qui serait resté piégé dans les forêts sans cela", se sont ainsi indignés 500 scientifiques et économistes dans une lettre ouverte publiée en mars 2023.

Du bois venu du Brésil ou des Etats-Unis

En France, en 2023, le Conseil d’État, puis la Cour administrative de Marseille, ont ainsi demandé à l'exploitant de la centrale de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, de détailler dans son étude d'impact les effets indirects de son activité sur les forêts. Propriété de l'Allemand EON, la plus grande centrale à biomasse de France, qui est passée du charbon au bois dans les années 2010, fait l'objet d'une bataille judiciaire menée par les ONG environnementales depuis plus de dix ans sur la question de son approvisionnement. En février dernier, l'émission "Sur le front" révélait que la centrale se fournissait notamment au Brésil, dans d'immenses plantations d'eucalyptus. Une hérésie climatique.

En Outre-mer, la centrale Galion 2 valorise la bagasse, un résidu de la canne à sucre, mais elle est obligée d'importer massivement des granulés fournis par la société Enviva aux Etats-Unis. Or, Enviva, qui a depuis fait faillite, était au cœur d’une vive polémique car elle pratiquait des coupes rases, à très large échelle, dans des forêts naturelles pour fabriquer exclusivement des granulés de bois. Même schéma à La Réunion, où les centrales à charbon sont en train d'être converties à la biomasse. Mais les ressources locales sont très insuffisantes et de la biomasse solide va être importée d'Amérique du Nord ou d’Afrique australe, de quoi alourdir l’impact carbone du projet.

"La biomasse est une énergie renouvelable mais elle n'est pas illimitée"

"La biomasse est une énergie renouvelable mais, contrairement au vent ou au soleil, elle n'est pas illimitée, prévient Michel Dubromel, responsable Energie de France Nature Environnement. Le gouvernement mise dessus pour atteindre ses objectifs à 2030 et faire la soudure avec l'éolien et le solaire. Mais il commence à se rendre compte que ça ne boucle pas. La quantité de biomasse mobilisable n'est pas suffisante. D'où le retard dans la publication des différents documents de planification énergétique, dont la SNBC3 (Stratégie nationale bas-carbone, ndr)".

En dernier recours

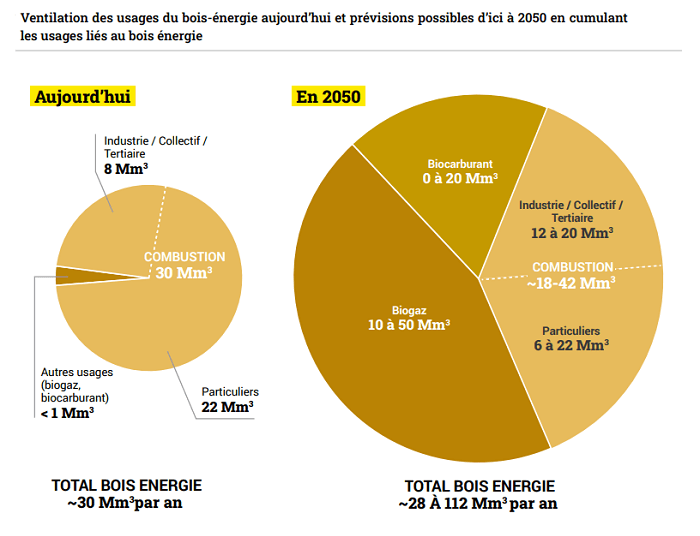

Les différents scénarios prospectifs (scénarios RTE, Négawatt…) publiés ces dernières années envisagent en effet un doublement des usages de biomasse non alimentaire, et dont l’usage final serait à plus de 80% énergétique, avec un besoin qui varie entre 100 et 120 millions de tonnes de matière sèche par an (MtMS/an) en 2050 contre 50 en 2020. Où trouver une telle quantité ? Pour l'association Canopée, spécialisée dans le plaidoyer pour la défense des forêts, il paraît "illusoire" de miser sur une augmentation de la récolte de bois. Dans un rapport publié en février 2023, elle s'inquiète des nouveaux usages qui se profilent à l'horizon 2050, comme le biogaz ou les biocarburants à base de bois, qui pourraient venir s’additionner aux usages existants et entraîner une hausse de la demande "insoutenable".

Or, sous l'impact du changement climatique et les coupes d'arbres pour nos différents usages, les forêts françaises dépérissent. Selon une étude réalisée par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et l’Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois, construction, ameublement), rendue publique le 13 mai, même dans un scénario optimiste, la croissance des forêts pourrait diminuer de 25 % d’ici 2050 par rapport à aujourd’hui, et la mortalité des arbres croître de 77 % dans le même temps.

Et du côté de l'agriculture ? Le potentiel de multiplier par deux les ressources en biomasse mobilisable existe mais sous conditions, avertit l'Agence de la transition écologique (Ademe), dans un avis rendu le 1er mars dernier. Il faut d'abord une transition des systèmes agricoles vers des pratiques d’agroécologie, une évolution vers des régimes alimentaires moins carnés, et une stratégie générale de sobriété. En outre, dans l'ordre de priorité des usages de la biomasse, sa valorisation énergétique ne peut intervenir qu'en dernier recours, faute d'autre alternative renouvelable. La SNBC3, attendue d'ici la fin de l'année, devra réussir à trancher ces différents points.