La Nouvelle-Calédonie tire la sonnette d’alarme. Le mercredi 11 septembre, l’archipel a annoncé son intention de déclarer l’urgence climatique et environnementale. Un projet de délibération a été arrêté en ce sens par le gouvernement local qui souhaite établir une stratégie visant à "anticiper et s’adapter aux effets présents et futurs du changement climatique". En parallèle, il prévoit la création d’un fonds de résilience afin de soutenir la mise en place des actions nécessaires, "en recueillant des financements extérieurs de grandes fondations". Adoptées par le gouvernement, ces mesures devront être prochainement soumises au Congrès pour approbation.

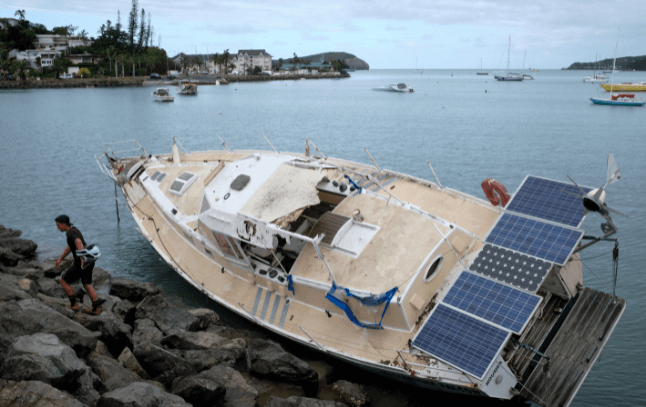

Car le temps presse. La Nouvelle-Calédonie, comme de nombreuses îles du Pacifique, est en première ligne face à la crise climatique. L’élévation du niveau de la mer menace son littoral, aggravant l’érosion des côtes et amplifiant les risques de submersion lors d’événements extrêmes de plus en plus fréquents. La hausse des températures met en péril la biodiversité marine et les récifs de coraux, indispensables à l’écosystème local de l’archipel. Autant d’impacts écologiques, mais également économiques et socioculturels, alerte le gouvernement calédonien.

Une mesure symbolique

Si le procédé témoigne de l’imminence des menaces auxquelles la Nouvelle-Calédonie doit dès aujourd’hui faire face, il n’est pas nouveau. Ces dernières années, d'autres villes et Etats à travers le monde ont eux aussi instauré une déclaration d'urgence climatique. "La Nouvelle-Calédonie réactive les déclarations prises en 2019 au moment des grandes marches pour le climat", souligne auprès de Novethic Aurélien Boutaud, Docteur en sciences de l’environnement et auteur de l’ouvrage "Déclarer l’urgence climatique". En réponse à ce mouvement populaire, les déclarations d’urgence climatique s’étaient en effet multipliées.

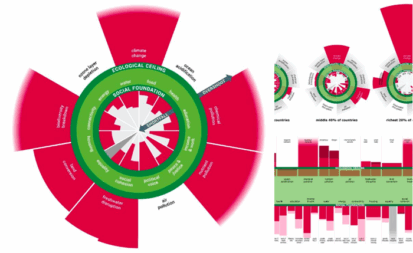

Le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à lancer le mouvement, suivi entre autres par la Nouvelle-Zélande, l’archipel du Vanuatu et même l’Union européenne. De nombreuses villes ont également fait ce choix comme Bruxelles, Madrid, Milan et New York. Une liste notamment complétée en France par les municipalités de Paris, Aix-les-Bains, Strasbourg ou encore Bordeaux. Bien que parfois accompagnées de quelques mesures, comme c’est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, ces initiatives ne sont toutefois pas contraignantes et revêtent donc un caractère essentiellement symbolique.

Pour engager une réelle politique, non plus gradualiste mais d’urgence, l’étape suivante consisterait à déclarer l’état d’urgence au sens légal du terme. "Le principe d’état d’urgence existe dans toutes les démocraties. Il est en général appliqué face à des situations d’extrême gravité", rappelle Aurélien Boutaud. Mis en œuvre au niveau national, il permet de mettre temporairement entre parenthèses le fonctionnement normal des institutions et de la société afin de faire face à un péril imminent. Cela a par exemple été le cas lors de la crise sanitaire du covid-19 où des mesures exceptionnelles ont été prises pour lutter contre la pandémie.

"Plan de guerre pour le climat"

Jusqu’ici, il n’a pourtant jamais été employé en réponse à la crise climatique, malgré l'intensification des événements extrêmes. "Il faudrait créer un état d’urgence climatique qui permettrait de mettre en pause la société le temps de réaliser les changements nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, note Aurélien Boutaud. Cela demanderait un vrai débat démocratique et que les pays prennent des dispositions législatives pour adapter l’état d’urgence tel qu’il existe aujourd’hui".

En 2020, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres engageait tous les Etats à s’emparer de cet outil. "J’appelle aujourd’hui les responsables du monde à déclarer l’état d’urgence climatique dans leur pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte", avait-il déclaré. Tenir l’objectif de l’Accord de Paris dans les délais impartis nécessiterait néanmoins un véritable "plan de guerre pour le climat" d’une envergure très rarement connue, estime Aurélien Boutaud.

Les travaux menés par deux chercheurs américains au début des années 2000 concluent en effet qu’un tel changement de société n’aurait été accompli qu’à une seule occasion dans notre histoire : aux Etats-Unis, suite à l’attaque de Pearl Harbour. Alors, est-ce vraiment possible ? Oui, selon Aurélien Boutaud. "Mais pour qu’il y ait ce courage politique, il faudrait une vraie mobilisation populaire, comme lors des marches pour le climat, accompagné d’un relais des institutions intermédiaires pour forcer les élus à organiser un débat sur l’urgence climatique".