Pollution chimique des sols, des eaux, ou encore de l'air, destruction des réserves naturelles… Face aux pertes humaines et aux vies détruites par trois ans de conflit entre l'Ukraine et la Russie, la nature reste une "victime silencieuse", comme l'a souligné le ministre ukrainien de l'environnement Ruslan Strilets. Toutefois, certains chiffres viennent rappeler cette réalité : les émissions de gaz à effet de serre liées à la guerre ont augmenté de 30% au cours des douze derniers mois.

Selon un rapport publié lundi 24 février par une coalition d'experts, "The Initiative on GHG Accounting of War", le bilan carbone de l'invasion russe a atteint près de 230 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) depuis le début du conflit. Cela équivaut aux émissions annuelles combinées de l'Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie, ou encore à celles de 120 millions de voitures.

Selon cette nouvelle étude, ces émissions sont majoritairement dues aux activités militaires (82 MtCO2e), notamment les véhicules lourds ou encore le béton et à l'acier utilisés pour les fortifications. À cela s'ajoute les émissions générées par la reconstruction des infrastructures et des bâtiments détruits par l'armée russe, représentant 62 MtCO2e.

"Cercle vicieux de destruction"

Une troisième source d'émission est venue alourdir le bilan carbone : les feux de forêt. Au cours de ces douze derniers mois, la superficie brûlée a plus que doublé par rapport à la moyenne annuelle des deux années précédentes. En 2024, 92 000 hectares sont partis en fumée, contre 47 000 en 2022 et 29 000 en 2023. Les émissions ont ainsi plus que doublé, atteignant 25,8 millions de tonnes équivalent CO2, soit une augmentation de 118% par rapport à la moyenne annuelle des années précédentes. La majorité de ces incendies s'est produite sur la ligne de front ou à proximité de celle-ci.

"En raison des hostilités et de l'exploitation minière en cours, les pompiers ne peuvent pas atteindre la zone, de sorte qu'un début d'incendie devient beaucoup plus important et intensif et ne s'arrêtera que lorsque tous les combustibles (arbres et buissons) auront été brûlés", explique Lennard de Klerk, co-auteur de l'étude. Néanmoins, "les incendies provoqués par des combats ont connu une augmentation notable en raison de conditions de sécheresse inhabituelles, probablement dues au réchauffement climatique", précise ce chercheur. D'ailleurs, "on voit que le changement climatique crée les conditions propices aux incendies de forêt, que la guerre les déclenche, qu'elle provoque des émissions de carbone, ce qui accentue le changement climatique. Il s'agit d'un cercle vicieux de destruction", ajoute-t-il.

Un coût estimé à 42 milliards d'euros

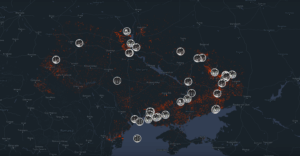

Dès le début de l'invasion par la Russie, l'Ukraine a recensé les dommages environnementaux. Près de 5 000 incidents ont ainsi été répertoriés depuis 2012, dont "plus de 2 400 crimes environnementaux". Pour faciliter ce recensement, Kiev a lancé une application mobile, EcoZagrova, afin que chaque citoyen ukrainien puisse rapporter ce dont il est témoin, comme les feux de forêt, les marées noires, ou encore les déversements toxiques. Selon un récent rapport publié dans le "Journal of Occupational Medicine and Toxicology", 30% du territoire ukrainien serait contaminé par des mines et des munitions non explosées.

Face à l'étendue des dégâts, Kiev entend mobiliser la communauté internationale afin que la Russie soit tenue responsable des crimes, "y compris ceux commis contre l'environnement". Les auteurs de l'étude, publiée à l'occasion des trois ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tablent sur une addition à plus de 42 milliards d'euros. Ce montant a été calculé en appliquant le "coût social du carbone" de 185 dollars américains par tonne d’équivalent CO2. Ils demandent dans leur plaidoyer que le coût climatique de la guerre soit pris en compte dans les négociations de paix à venir. Une première dans l’histoire des conflits mondiaux.