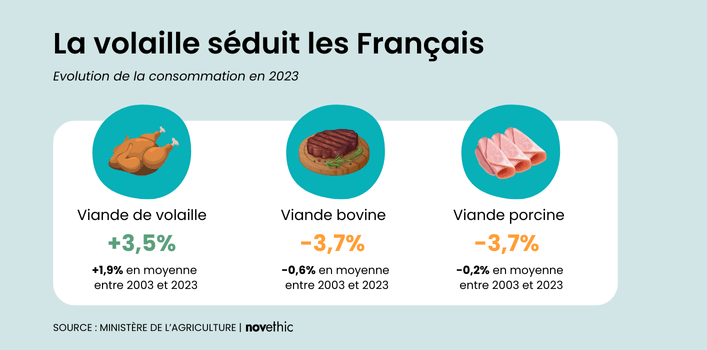

Moins de viande dans les assiettes des Français ? C’est ce qui semble ressortir d’une synthèse publiée fin juin par le service statistique du ministère de l’Agriculture. Selon le document, la consommation de produits carnés a globalement reculé de 1,4% en 2023 dans l’Hexagone. Mais attention, si la consommation de viande de boucherie est bel et bien en repli, avec une diminution de l’ordre de 3,7%, celle de volaille est en hausse, à hauteur de 3,5% sur un an.

Un écart qui s’explique avant tout par le facteur prix, selon le ministère de l’Agriculture. “Dans un contexte d’inflation généralisée des prix des viandes, la volaille est plus accessible”, écrivent les auteurs du rapport. Des raisons économiques qui convainquent tout autant les particuliers que les restaurateurs et les industriels. “C’est une viande beaucoup utilisée dans les plats cuisinés, les sandwichs, les salades”, explique à Novethic Yann Nédélec, directeur de l’Anvol, l’Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair.

Deux fois plus de poulet

“Depuis plusieurs années, la consommation de viande à domicile, notamment de produits entiers, a tendance à baisser, tandis que la consommation de viande hors foyer et dans les aliments transformés progresse”, analyse par ailleurs Lucile Rogissart, chercheuse et spécialiste de l’alimentation chez I4CE. Les recommandations sanitaires et environnementales ont également contribué à ce contraste. “Les habitudes flexitariennes vont plus s’appliquer à la viande bovine qu’aux autres”, note ainsi Elyne Etienne, responsable élevages au sein de la Fondation pour la nature et l’homme (FNH).

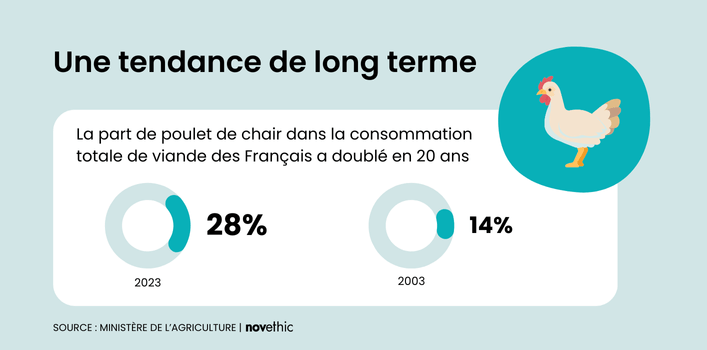

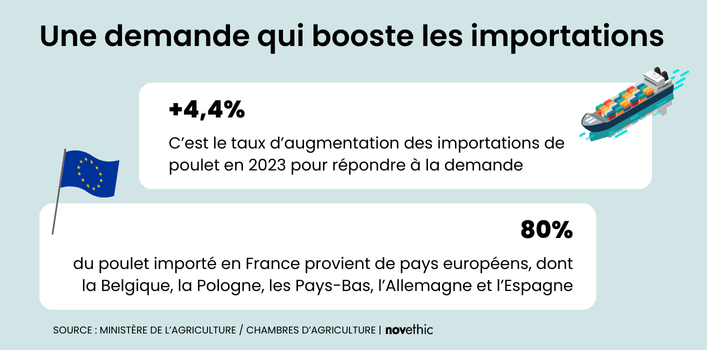

Résultat, en 2023, les Français ont mangé 29 kilogrammes de volaille en moyenne par habitant. Une tendance principalement portée par la viande de poulet, dont la part a doublé en deux décennies. Mais “tandis que la demande augmente, la production nationale stagne. Mécaniquement, cela se traduit par des importations”, souligne Lucile Rogissart. En conséquence, un poulet sur deux consommé dans l’Hexagone provient aujourd’hui de l’étranger, estime l’Anvol. Un chiffre qui grimperait à 80% pour la restauration hors foyer – comme les hôpitaux, les cantines scolaires, les fast-foods ou les restaurants – et l’alimentation transformée.

Derrière ce phénomène, la question du coût est encore une fois pointée du doigt. “Un poulet prêt à cuire français, c’est 7 euros du kilo. Un poulet brésilien, c’est entre 2 euros à 3 euros, fait valoir Marie-Pierre Ellies, professeur en Sciences Animales et chercheur-associé à l’INRAE. Difficile d’être en concurrence avec ce type de production”. En dehors du domicile, les consommateurs seraient également moins regardant sur l’origine des produits. Mais alors, d’où vient le poulet que l’on retrouve dans nos plats ?

Consommer “moins et mieux”

Majoritairement d’Europe selon les Chambres d’agriculture. La Belgique, la Pologne et les Pays-Bas se retrouvent sur les premières places du podium. En dehors du Vieux-Continent, le Brésil, l’Ukraine ou encore la Thaïlande sont également mentionnés. Des importations qui transitent néanmoins parfois par des pays européens, comme les Pays-Bas ou la Hongrie. Problème, les normes environnementales de ces Etats diffèrent de celles en vigueur en France, s’inquiètent les acteurs de la filière. “Ça nous parait absurde, insiste Yann Nédélec. A partir de janvier 2025, on ne pourra plus importer de soja issu de la déforestation pour l’alimentation des animaux. En revanche, il n’y a aucune garantie sur ce sujet concernant le poulet qu’on importe depuis le Brésil”.

Face à ce constat, l’Anvol appelle à la mise en place de clauses miroirs, imposant aux pays exportateurs d’appliquer les mêmes normes que celles exigées en France. L’organisme met également l’accent sur la sensibilisation des professionnels de la restauration. Contraints d’indiquer l’origine de leurs viandes depuis 2022, ils seraient encore trop peu à mettre en œuvre la mesure. Du côté de la FNH, c’est le « moins et mieux » qui doit être poussé, avec une réduction de la consommation au profit de labels exigeants comme le label bio par exemple. “Ce n’est pas possible d’un point de vue biophysique de produire toute la viande qu’on consomme dans de bonnes conditions, affirme Elyne Etienne. Si on ne veut manger que de la viande française, bio et durable, on ne peut pas en manger à chaque repas”.