Ils ont “soif de justice”. Ce lundi 23 mai, dix associations locales et nationales, dont Notre Affaire à Tous, Guyane Nature Environnement ou encore Mayotte a soif, braquent les projecteurs sur une crise majeure encore trop souvent passée sous silence : celle de l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer. Dans un rapport édifiant, les organisations dressent “un état des lieux accablant”, détaillant les facteurs de cette “injustice environnementale” et les conséquences dramatiques auxquelles sont confrontés les citoyens des départements et régions d’Outre-mer (Drom).

“En France, le cadre juridique du droit à l’eau potable ne permet pas la prise en compte de la réalité des Outre-mer”, note Emma Feyeux, responsable de projets inégalités et santé environnementale pour Notre Affaire à Tous. La grande majorité des territoires ultra-marins fait en effet face à des coupures récurrentes, liées à des difficultés infrastructurelles. La vétusté des réseaux est ainsi à l’origine de fuites dans l’ensemble des Drom, les plus touchés étant La Réunion et la Guadeloupe, où l’eau perdue est respectivement évaluée à 60% et 63%.

Un mois d’école perdu

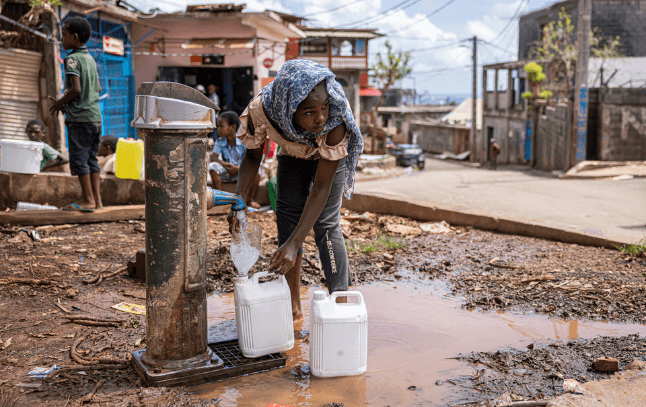

Une situation qui devrait inexorablement s’aggraver avec l’intensification des impacts de la crise climatique. C’est d’ores et déjà une réalité pour les Mahorais : en 2023, la forte sécheresse qui a affecté l’archipel a contribué à l’augmentation des coupures. Les habitants n’avaient alors accès à l’eau du robinet que 18 heures tous les trois jours. Ce manque hydrique a duré jusqu’à six mois dans certaines régions. Pour compenser les coupures, des distributions d’eau en bouteille ont été organisées, mais là encore, les mesures enclenchées se sont avérées inadaptées. “Seuls vingt-cinq points de distribution étaient mis en place sur tout le département, ce qui revenait à ce que plus de 10 000 personnes se rendent chaque jour faire la queue par point de distribution”, relatent les auteurs de l’étude.

Ne pas bénéficier d’un raccordement stable et sûr à l’eau potable remet en question les droits des usagers concernés. Logement décent, hygiène, emploi, éducation… “En Guadeloupe, les enfants perdent en moyenne un mois d’école à cause des coupures d’eau”, souligne par exemple Sabrina Cajoly, juriste et fondatrice de l’association Kimbé Rèd – French West Indies, signataire du rapport. A noter que certains citoyens ne bénéficient pas du tout de raccordement au réseau d’eau potable, exacerbant encore un peu plus ces problématiques. A Mayotte, cette situation concerne 30% de la population.

Risques de pollution multiples

Et lorsque l’eau arrive jusqu’aux citoyens, elle n’est parfois pas potable. Les habitants des Outre-mer sont en effet exposés à de très forts risques de pollution. Chlordécone dans les Antilles, mercure et plomb en Guyane, déchets à Mayotte, atrazine à la Réunion… Ces substances issues des activités agricoles et industrielles sont en outre amplifiées par les coupures d’eau qui permettent l’infiltration de polluants dans les canalisations et par une mauvaise protection des captages. Une menace directe pour la santé, physique et mentale, de ces populations qui sont en outre mal informées sur la non-conformité de l’eau : 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont ainsi contaminés au chlordécone.

Cette crise s’ancre en outre au niveau économique. L’eau du robinet fait l’objet dans certains territoires d’une tarification particulièrement élevée alors même que le service est défaillant. Tandis que l’eau du robinet coûte en moyenne 4,19 euros/m³ à un habitant de la France hexagonale, elle revient à 5,71 euros/m³ à un Martiniquais et à 6,52 euros/m³ à un Guadeloupéen. Pourtant, le taux de précarité est plus important dans ces départements, à hauteur de 27% pour la Martinique et 34% pour la Guadeloupe. Une conséquence directe de la dégradation des réseaux, dont le coût des travaux est directement reporté sur le prix payé par les usagers.

Reconnaissance de la responsabilité de l’Etat

Pour pousser les autorités françaises à agir face à une inégalité qui dure depuis maintenant plusieurs années, les ONG espèrent créer une prise de conscience collective, mais aussi alerter le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’eau potable. “Ces situations réunissent tous les éléments constitutifs d’une discrimination environnementale indirecte résultant de l’inaction de l’Etat”, dénonce le collectif. Souhaitant un changement de paradigme, elles réclament la mise en place de plusieurs mesures, à commencer par des “diagnostiques territoriaux sur l’accès à l’eau” pour répondre à l’urgence de la situation.

Afin d’assurer une réelle amélioration des services, elles appellent par ailleurs à une hausse des financements, “à la hauteur minimale des besoins précisément évalués pour le rattrapage” soit 2,36 milliards d’euros, à une responsabilisation des différents acteurs ou encore à l’intégration des populations concernées dans les discussions portant sur la gestion de l’eau. Enfin, les organisations de défense de l’environnement et des droits humains demandent une reconnaissance officielle de la responsabilité de l’Etat et des préjudices subis par les habitants des territoire dits d’Outre-mer. “Nulle part ailleurs en France on n’accepterait une telle situation, pointe Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous. On parle ici d’accéder à de l’eau potable, la première condition de toute vie humaine, en 2025″.