La Poste a manqué à ses obligations de vigilance sociale et environnementale. C’est ce que vient de confirmer la cour d’appel de Paris dans son jugement rendu mardi 17 juin. L’entreprise avait été assignée en justice par le syndicat Sud PTT en décembre 2021 devant le tribunal judiciaire, pour ne pas avoir suffisamment anticipé et prévenu les risques sociaux de ses activités.

En 2023, La Poste avait ainsi été la première entreprise française condamnée au titre de la loi sur le devoir de vigilance, qui impose aux grandes entreprises françaises de veiller au respect des droits sociaux et environnementaux sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. L’entreprise, qui avait fait appel, vient donc d’être déboutée et la condamnation confirmée.

Cartographie trop générale des risques par La Poste

En l’espèce, Sud PTT reprochait à La Poste de ne pas avoir suffisamment contrôlé ses filiales, qui avaient employé durant plusieurs années des centaines de travailleurs sans papiers dans des conditions dégradantes dans des entrepôts logistiques. Après avoir envoyé plusieurs mises en demeure à l’entreprise, le syndicat avait saisi le tribunal, qui avait jugé que La Poste n’avait pas identifié de façon suffisamment précise les risques sociaux et environnementaux de ses activités dans ses différentes filiales, et était donc responsable des violations des droits identifiés. La cour d’appel vient quant à elle de confirmer que “la cartographie du plan de vigilance 2021 se caractérise par un trop haut niveau de généralité” et ne respecte pas la loi française sur le devoir de vigilance.

“Tant pour les activités du groupe en France et à l’international, que pour celles des fournisseurs, prestataires et sous-traitants, les risques sont énumérés et décrits en des termes généraux […] sans précision sur leur degré de gravité”, précise la cour d’appel. L’entreprise a notamment été enjointe à revoir ses plans de vigilance, et condamnée à payer les dépens et les frais de justice de Sud PTT. “La cour d’appel a fait son travail en reconnaissant les manquements de La Poste”, a réagi l’administrateur SUD-PTT Nicolas Galepides. Contactée pour réagir à cette décision, La Poste a répondu “prendre acte” de la condamnation, précisant qu'”une partie des dispositions du jugement […] avait déjà été exécutées (sic) à la suite du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, en parallèle de l’appel qu’elle a formé, de sorte que cet arrêt n’a donc pas d’impact en ce qui concerne La Poste.” L’entreprise a également salué le fait que la cour ait “clarifié certains points d’interprétation et de mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance.”

Le devoir de vigilance s’ancre dans la jurisprudence

En 2017, la France avait été pionnière en instaurant la loi sur le devoir de vigilance, visant à obliger les grandes entreprises à mettre en œuvre des mesures adaptées pour anticiper et prévenir les risques d’atteinte aux droits humains et environnementaux sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. La mesure avait été prise en réaction au drame du Rana Plaza, qui avait causé la mort de plus de 1 100 ouvriers du textile employés par des sous-traitants de grandes entreprises occidentales dans l’effondrement d’un immeuble. La loi sur le devoir de vigilance a d’ores et déjà permis à des acteurs de la société civile d’ouvrir une quinzaine de procès visant des grandes entreprises françaises pour violation des droits humains ou environnementaux, dont TotalEnergies, EDF, BNP Paribas ou encore Danone.

Ces dernières années, le devoir de vigilance s’est ainsi progressivement ancré dans la jurisprudence, avec notamment la création l’année dernière de cours spécialisées sur le sujet et sur la responsabilité sociale des entreprises, au sein du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel. Plusieurs autres réglementations dans d’autres pays ont depuis imité la loi française sur le devoir de vigilance, notamment en Allemagne, et les juges à travers le monde reconnaissent progressivement la responsabilité des acteurs économiques en matière de respect des conventions et droits sociaux et environnementaux. L’Union Européenne quant à elle, a voté l’an dernier sa directive CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) visant à étendre le devoir de vigilance à toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés opérant en Europe.

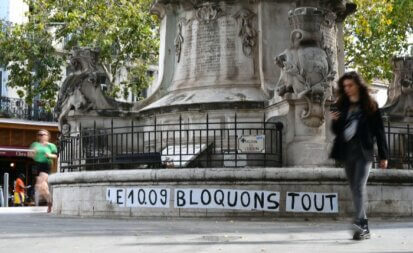

Mais le texte est aujourd’hui menacé par les projets de dérégulation promus par la droite et l’extrême droite européenne, dans le cadre de la loi omnibus visant à remettre en cause le Green Deal européen. Ces derniers mois, plusieurs responsables européens, dont Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, ou encore le ministre de l’économie Eric Lombard ont appelé à “supprimer” ou reporter le devoir de vigilance européen. Une dérégulation dénoncée par les associations de protection sociale et environnementale, qui pointent les risques de dégradation de la protection des droits. Hasard du calendrier, ces dernières organisaient encore mardi 17 juin, une manifestation à Paris, pour appeler l’Europe à maintenir sa loi sur le devoir de vigilance.