“Le temps presse pour conserver de manière équitable et significative 30% de la planète”, alerte Grethel Aguilar, directrice générale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le 28 octobre dernier, l’organisation intergouvernementale, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), a dévoilé un premier état des lieux de l’objectif “30×30”, fixé dans le cadre de l’Accord de Kunming-Montréal. Adopté lors de la COP15 sur la biodiversité par l’Union européenne et 195 Etats, ce dernier prévoit la protection de 30% des zones terrestres et marines de la planète d’ici à 2030.

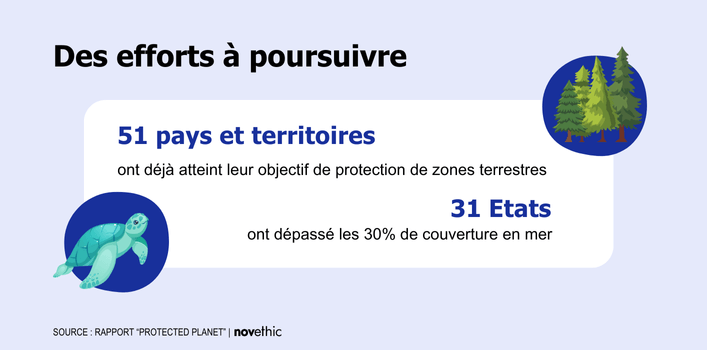

Deux ans plus tard, alors que les pays sont à pied d’œuvre pour renforcer le déploiement de ce cadre mondial à l’occasion de la COP16, le PNUE et l’UICN appellent les parties à fortement accélérer leurs efforts, sans quoi l’objectif pourrait ne pas être atteint dans les temps. “17,6% des terres et des eaux intérieures et 8,4% des océans et des zones côtières se trouvent désormais dans des zones protégées et conservées”, énonce Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, lors de la présentation du rapport. Un bilan mitigé qui traduit une progression trop lente dans la mise en œuvre des aires.

“Il reste encore beaucoup à faire”

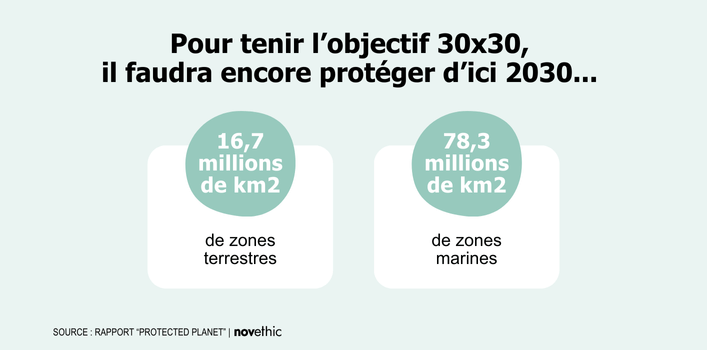

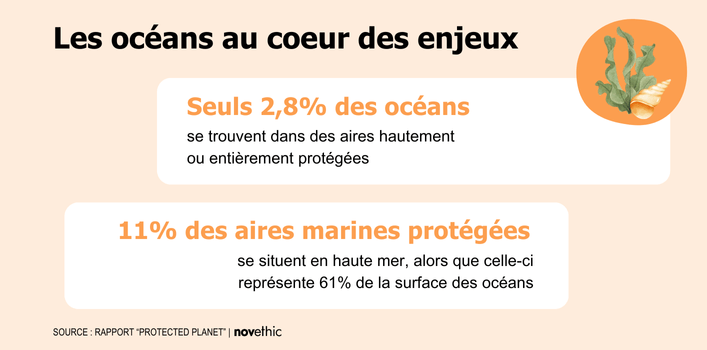

D’ici 2030, les Etats devront encore protéger l’équivalent de la surface terrestre du Brésil et de l’Australie réunies, ainsi qu’une zone marine plus grande que l’océan Indien pour accomplir l’objectif de 30%. “Il reste encore beaucoup à faire au cours des six prochaines années, en particulier en ce qui concerne les océans”, affirme Inger Andersen. Si les progrès les plus notables depuis 2020 ont en effet été réalisés au niveaux des mers, ils concernent principalement les eaux nationales. Au-delà de ces juridictions, la protection des zones marines reste trop faible.

Les aires situées en haute mer ne représentent à ce jour que 11% des espaces maritimes bénéficiant de mesures de préservation. Un chiffre qui pourrait prendre de l’ampleur suite à l’adoption, en mars 2023, du traité international sur la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Qualifié d’historique, le texte permet, entre autres choses, la création d’aires marines protégées (AMP), soulageant les pressions exercées sur la biodiversité et les écosystèmes dans cette partie des océans. Pour entrer en vigueur, le traité doit cependant être officiellement ratifié par soixante pays. A ce jour, seul treize, dont la France, ont franchi le pas.

Au delà des chiffres, la qualité en question

Et tout n’est pas question de chiffres. “La qualité des zones protégées est très importante. (…) La désignation de zones marginales permet peut-être de gagner un point de pourcentage ici ou là, mais elle n’apporte pas grand-chose à la biodiversité”, insiste Inger Andersen. En mai dernier, une étude publiée dans la revue scientifique Conservation Letters estimait par exemple que onze pays ont établi des AMP dans des “eaux isolées”, loin des côtes “où les activités humaines sont plus intensives” et “où limiter les impacts nocifs devient plus difficile”. Parmi les Etats concernés par cette pratique, le Brésil, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, mais aussi la France, sont listés. En conséquent, seulement un cinquième des régions désignées comme les plus précieuses pour la biodiversité bénéficient d’une protection totale selon le PNUE et l’UICN.

L’équité dans la gestion de ces zones est également un enjeu majeur, soulignent les auteurs du rapport. Ils rappellent que les droits et le rôle des communautés locales dans la préservation des écosystèmes locaux doivent être respectés. Lors des négociations de l’Accord de Kunming-Montréal, 127 ONG avaient attiré l’attention sur l’impact d’une telle initiative, les régions les plus riches en biodiversité étant celles où vivent encore des peuples autochtones. Leurs territoires représentent en outre 13,6% des zones terrestres mondiales. Pourtant, moins de 4% des aires protégées sont actuellement gérées par des communautés locales.