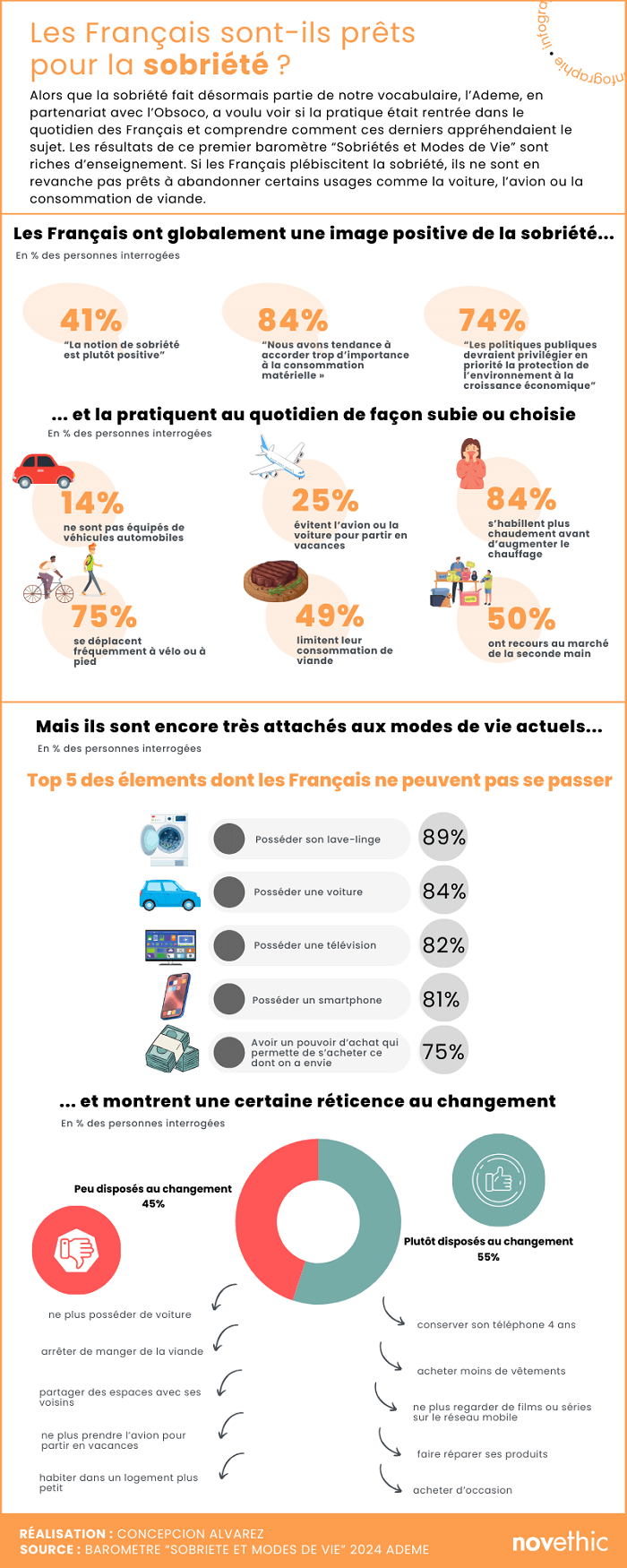

C'est encore une preuve que la sobriété est bel et bien entrée dans le débat public. L'Ademe vient de publier, en partenariat avec l'Obsoco, son tout premier baromètre consacré au sujet. Il est riche d'enseignements. Première note positive, les Français ont dans l'ensemble une appréciation positive de la sobriété (41%), bien que ce pourcentage soit plus élevé chez les urbains et chez les plus aisés financièrement.

Ils apparaissent également très critiques envers la surconsommation. Et ils sont dans l’ensemble très favorables à des grands principes d’organisation collective qui aillent vers plus de sobriété dans nos modes de production et nos modes de vie, et à des mesures concrètes de sobriété. Pour 72% des Français interrogés, l’Etat devrait ainsi en faire plus pour préserver l’environnement, même si cela signifie contrôler ou limiter certaines pratiques (voyages en avion, déplacements avec des véhicules qui roulent à l’essence, etc.). Peut-on alors dire qu'ils sont prêts à la sobriété ? Pas si vite...

Une sobriété pas toujours choisie et souvent guidée par des contraintes financières

En pratique, les Français sont un certain nombre à avoir adopté des comportements "sobres", vertueux pour l'environnement, comme la limitation de l'avion ou de la consommation de viande, l'achat sur le marché de la seconde main ou encore la réparation des objets. Mais c'est ici que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Car cette sobriété n'est pas toujours choisie. Autour de 25% des personnes interrogées affirment subir leur situation. "Cette part n’est pas à négliger compte tenu de l’implication que ce type de contraintes peut avoir pour les personnes les plus précaires (limiter le chauffage au sein de son logement, ne pas pouvoir se déplacer en voiture, ne pas avoir les moyens de consommer de la viande, etc.)", explique l'Ademe.

Autre limite : ce sont des critères financiers qui guident ces choix, devant ceux liés à l'environnement. Ainsi, quand ils limitent leur consommation de viande, les Français l’expliquent une fois sur deux comme le résultat d’arbitrages économiques (50%). Des écarts du même ordre s’observent pour la réparation, le recours au marché de la seconde main ou encore le fait de limiter le chauffage au sein de leur logement. La part justifiant ces pratiques par des considérations économiques est systématiquement deux fois supérieure à celle motivée au moins partiellement par le fait d’agir en faveur de l’environnement.

Conclusion : rapportée à l’ensemble de la population française, la part des individus qui s’engagent dans des pratiques de sobriété pour des raisons des environnementales est de fait systématiquement minoritaire – et très faible dans la plupart des cas, n'excédant pas 10%. Seulement 9% limitent leur consommation de viande pour préserver l’environnement. 7% évitent l’avion ou la voiture pour partir en vacances afin de limiter l’impact de leurs déplacements. Seulement 6% achètent un smartphone d’occasion ou reconditionné pour préserver l’environnement. La part des Français qui ne possède pas de véhicule automobile pour limiter l’impact environnemental de leur mobilité est inférieure à 1%...

Un sentiment de fierté encore important à posséder une voiture

Et c'est là qu'on arrive aux blocages. Car si les Français sont 55% à se déclarer disposés au changement, ils le sont sur des sujets qui ne nécessitent pas de grosse transformation et qui ont un impact relativement modéré sur l’environnement comme par exemple conserver son téléphone quatre ans au moins, acheter moins de vêtements, ne plus regarder de films ou séries sur son réseau mobile. Les réticences sont en revanche bien plus importantes quand il s'agit de ne pas posséder de voiture, de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances ou pour arrêter totalement de consommer de la viande.

Il faut dire que les valeurs consuméristes ont encore la vie dure, malgré une posture générale critique vis-à-vis des excès de l’hyperconsommation. Parmi les éléments dont les Français ne pourraient pas se passer, on trouve le fait de posséder son propre lave-linge (89%), une voiture (84%) et une télévision (82%), trois produits de consommation emblématiques du développement moderne des modes de vie issus des 30 glorieuses. Les pratiques les plus néfastes pour l'environnement ne provoquent pas nécessairement de "sentiment de honte". Au contraire, 57% des Français se disent fiers de posséder une voiture, 42% de prendre l'avion, et 40% d'acheter uniquement des vêtements neufs. "L’attrait suscité par la valorisation sociale de ces pratiques pourrait constituer un frein à la disposition au changement d’une partie de la population", prévient l'Ademe.

Enfin, alors que 82% des personnes interrogées ont le sentiment d’avoir un mode de vie déjà sobre, les Français attendent surtout que l'Etat et les grandes entreprises fassent leur part. "La plupart des Français estiment que c’est d’abord à l’Etat et aux entreprises de répondre à la crise environnementale actuelle, de faire évoluer les modes de production et de leur mettre à disposition des alternatives", commente Anaïs Rocci, sociologue de la direction exécutive Prospective et recherche de l'Ademe. Ce qui rejoint la définition de la sobriété de la chercheuse Yamina Saheb, reprise par le Giec : "la sobriété ce sont des politiques publiques et des pratiques du quotidien – les secondes étant induites par les premières". Le baromètre de l'Ademe confirme que le fait de respecter cet ordre là a bien toute son importance.