"C'est inéluctable et cela me terrifie". D'un naturel pourtant optimiste, Charles Saumade, propriétaire du Domaine de Figueirasse, a bien conscience que le changement climatique va bouleverser son activité dans les années à venir. Inexorablement la mer grignote petit à petit ses terres. Depuis leur acquisition en 1905, cinq générations se sont succédé sur ces 55 hectares, coincés entre un ancien bras du Rhône et la mer, non loin de la ville du Grau-du-Roi, en plein cœur de la Camargue.

Depuis quelques semaines déjà, les vendanges de gris des sables ont commencé. Comme son père avant lui, Charles Saumade se lève très tôt, car le raisin doit être récolté le plus frais possible. Mais pour combien de temps encore ? "Cela me rend malade de me dire qu'un jour, il faudra sûrement que je me sépare de ce domaine. Et je parle au futur et pas au conditionnel car je suis sûrement la dernière génération à cultiver la vigne ici", témoigne auprès de Novethic l'exploitant âgé de seulement 30 ans.

La Camargue sous les eaux d'ici à 2100

Charles et sa famille feront très certainement partie des nombreux Camarguais à devenir des réfugiés climatiques. Le pays des taureaux et des flamants roses est l'une des plus vastes zones humides d'Europe. Délimité par les deux bras du Rhône, ce territoire s'étend sur plus de 150 000 hectares et près de 70% est situé à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Depuis le XIXe siècle, l'Homme a toujours tenté de domestiquer la Camargue, à force de digues et de canaux. Mais le changement climatique d'origine anthropique est venu mettre son grain de sel.

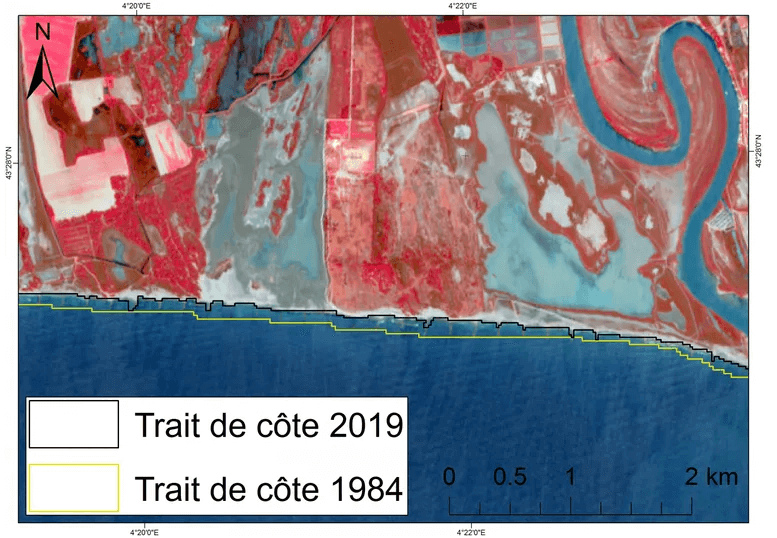

Une étude, publiée en mai 2024 dans la revue scientifique Conservation Biology, révèle que plus de la moitié des zones humides dans le monde pourraient disparaître d'ici à 2100, en raison de la montée des eaux. Et la Camargue ne fait pas exception. En l'espace d'un siècle, le trait de côte a déjà reculé par endroits de plusieurs centaines de mètres, constate Jean Jalbert, directeur de l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de la Tour du Valat.

Pour ce lui, "trois phénomènes se conjuguent dans ce delta : il se tasse à la fois sur lui-même, lui faisant perdre chaque année presque un millimètre d'altitude, tandis que la mer, quant à elle continue de monter de l'ordre de 3,7 millimètres par an actuellement. Et il faut ajouter à cela une baisse des apports de sédiments par le Rhône. Ces trois phénomènes, associés à la force des courants marins, génèrent une érosion côtière. La Camargue pourrait ainsi subir d'ici à la fin du siècle la submersion d'une surface équivalente à quatre fois la superficie de Paris, menaçant près de 32 000 personnes.

Le sel, ennemi n°1

Bien qu'il faille déjà y réfléchir, cette menace reste encore lointaine alors qu'un autre ennemi de l’activité agricole est quant à lui déjà bien visible : le sel.“L’augmentation de la salinité dans les sols, liée au déficit pluviométrique important ces dernières années, est aujourd’hui l’expression la plus visible du changement climatique, mettant en difficulté l’agriculture camarguaise ”, explique Jean Jalbert. La salinité excessive des sols a conduit en 2021 à la perte de 600 hectares de vignobles sur les 3 000 que compte l'IGP Sable de Camargue.

Depuis 2016, le domaine expérimental du Petit Saint-Jean, rattaché à la Tour du Valat, teste dans son vignoble expérimental 14 cépages différents, des plus locaux aux plus méridionaux, provenant du sud de l'Espagne, du Portugal, de la Sicile et même de Géorgie. L'objectif : Mesurer l'adaptation de ces cépages aux effets du changement climatique. "On pensait que les premiers effets seraient plutôt en termes de fortes températures ou de sécheresse, mais l'effet létal a été lié au sel", se souvient Jean Jalbert. "Aucun cépage n'est résistant au sel parmi ceux que nous avons testé", conclut-il. Sur les cinq hectares de plantation, près de 20% sont morts à cause des remontées salines.

Située à l'embouchure méditerranéenne du Delta du Rhône, la Camargue survit grâce à une lutte incessante entre l'eau douce en provenance du Rhône, l'eau de mer et les précipitations. Or la montée du niveau de la mer, la hausse des températures, et la baisse des précipitations forment un cocktail très favorable aux remontées salines que les eaux du fleuve le plus puissant de France ne viennent plus à lessiver. Car le Rhône est lui aussi fragilisé par le changement climatique.

Entre 1960 et 2020, son débit a baissé de 7% à la sortie du Lac Léman et de 13% en Camargue. Et cela n’ira pas en s’arrangeant, malgré un effet d’aubaine avec la fonte accélérée du glacier. Selon les prévisions, le débit estival pourrait encore perdre 20% dans les 30 prochaines années. Pour Stéphan Arnassant, membre de l'association "La Camargue à l'Unesco", "cela va être problématique, avec un débit qui va non seulement faiblir mais aussi avec des prises d'eau en amont qui seront de plus en plus importantes". Notamment si le nouveau tronçon d'Aqua Domitia voit le jour. Ce projet doit acheminer de l'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui à sec.

Reculer ou endiguer, un choix d'adaptation difficile

Année après année, ce delta du Rhône semble peu à peu perdre son bras de fer millénaire contre la Méditerranée. Mais si le constat semble accepté par certains comme Charles Saumade, d'autres au contraire, luttent pour le retour et la préservation des digues, qui ont fleuri dans la région dans les années 70-80. Une solution qui coûte cher. Le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (le Symadrem) prévoit un budget minimal de 25,3 millions d'euros pour les 50 prochaines années pour les travaux d'enrochement.

Tout au long des siècles, l’homme a tenté par des aménagements successifs d’endiguer le Rhône, de s’affranchir des inondations du fleuve et des submersions marines pour s’installer dans ce delta. Ce n’est qu’à la fin du 19° siècle que cet endiguement, gage de sécurité et de prospérité, a été finalisé, faisant la fierté des Camarguais. Y renoncer, même très localement et sans mettre en péril les biens et les personnes, serait renier les efforts faits par leurs ancêtres”, explique Jean Jalbert de la Tour du Valat. “Je considère pourtant que c’est une illusion de penser que l’homme sera toujours en mesure de lutter contre la nature, contre les effets du changement climatique, en particulier dans les territoires deltaïques, qui sont parmi les plus exposés. Il est donc impératif de penser dès aujourd’hui comment y faire face et s’adapter”, ajoute-t-il.

S'adapter, c'est bien là que le bât blesse. Le dialogue semble difficile entre les élus locaux, les exploitants agricoles et la population, qui désirent le maintien des protections actuelles, et les scientifiques qui appellent à des solutions au long terme basées sur la renaturation. Solution vers laquelle penche aujourd'hui l'Etat français, dans son dernier rapport sur l'adaptation de la Camargue. "La philosophie française voudrait qu'on laisse l'eau monter, les villes et les vignerons n'auront alors plus le choix que de reculer", regrette néanmoins Charles Saumade. "C'est un discours difficile à entendre alors que l'histoire de notre famille est liée à ces terres", qui seront, un jour, englouties.