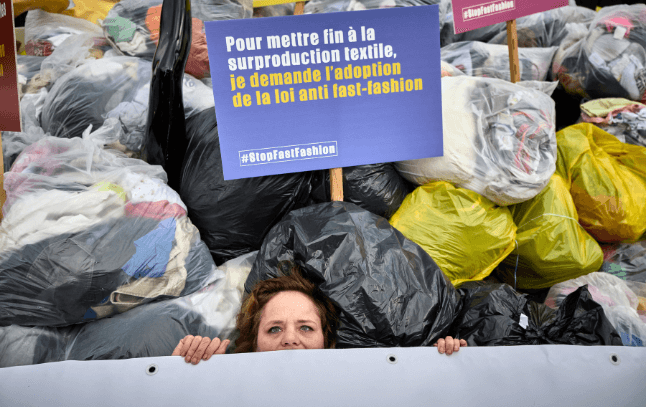

Après des mois d’attente, l’examen en plénière au Sénat de la proposition de loi (PPL) “anti fast-fashion” est enfin à l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité le 14 mars 2024 à l’Assemblée nationale, lors d’un vote qualifié d’“historique”, le texte qui vise à encadrer et réduire l’impact environnemental de l’industrie textile va en effet passer entre les mains des sénateurs ces lundi 2 et mardi 3 juin. Une étape cruciale, aussi attendue que redoutée.

Dans sa première version, la PPL proposait plusieurs mesures, perfectibles mais ambitieuses de l’avis des associations environnementales. Parmi elles, l’instauration d’un système de bonus-malus indexé sur l’éco-score des vêtements et l’interdiction de la publicité pour les acteurs de la mode rapide. S’il avait été salué, le texte a depuis été modifié lors de son passage en Commission développement durable le 17 mars dernier. En est ressortie une nouvelle mouture “plus solide juridiquement” selon Sylvie Valente-Le Hir, la rapporteure du texte, mais “vidé de sa substance”, estime la coalition Stop fast-fashion.

“Ce n’est plus du tout le même texte de loi”

Pour déterminer les primes et pénalités financières auxquelles seront soumises les entreprises, la Commission évoque par exemple l’évaluation de leurs “pratiques industrielles et commerciales”, en lieu et place de l’Ecobalyse. Une notion floue qui, selon les critères choisis, pourrait s’avérer “insuffisante pour juger de l’impact environnemental d’un produit”, souligne la coalition En mode climat. De plus, le gouvernement a déposé le 28 mai dernier un amendement supprimant la pénalité de 5 à 10 euros prévue dans le texte et renvoyant à l’éco-organisme Refashion la responsabilité de fixer son montant. Autre point bloquant, la version proposée par les sénateurs écarte purement et simplement l’article prévoyant l’interdiction de la publicité. Ne subsiste qu’un encadrement de la promotion de la fast-fashion par des influenceurs, ce qui pourrait entraîner un “report des dépenses vers d’autres supports/médias” alerte En mode climat.

“Ce n’est plus du tout le même texte de loi, regrette auprès de Novethic Maud Sarda, directrice du Label Emmaüs. On espère qu’il sera amendé et que nos propositions seront reprises à minima dans le décret d’application”. L’acteur historique de l’économie circulaire, tout comme de nombreuses associations et entreprises de la filière textile française, appelle les sénateurs à revenir aux dispositions prévues par la proposition de loi initiale, afin d’assurer son efficacité. Tous demandent par ailleurs une meilleure définition des marques relevant de la fast-fashion, une question qui crispe le débat depuis le début des discussions.

Définition de la fast-fashion

Le texte propose en effet de s’appuyer sur le nombre de modèles mis en vente, et non de produits. Cet indicateur cible prioritairement les grandes enseignes Shein et Temu mais pourrait épargner d’autres entreprises relevant pourtant de la mode rapide comme Zara et H&M, malgré leurs efforts pour se “prémiumiser”. En outre, les amendements rédigés par les sénateurs excluent les sociétés françaises et les plateformes multimarques, à l’instar de Decathlon ou Asos. “Si la loi est votée telle qu’elle est écrite actuellement, on n’aura rien changé du tout, s’alarme Maud Sarda. On ne peut pas toucher à Zara parce que leurs boutiques animent les centres-villes, ni à Kiabi parce que c’est une marque française. Et finalement ça ne touchera peut-être même pas Shein qui saura se servir de l’exception accordée aux plateformes multimarques”.

Le géant chinois pourrait d’ailleurs avoir déjà fait un pas en ce sens. Le 13 mai dernier, l’entreprise a annoncé l’ouverture d’un bureau à Paris dans le cadre de son programme “Shein X Fashion forward”. L’enseigne explique vouloir “favoriser le développement de petites et moyennes marques de mode françaises en leur donnant accès à l’ensemble de [son] écosystème”. Une cinquantaine pourraient être sélectionnées d’ici six mois. Une façon d’anticiper la loi anti fast-fashion ? Pour éviter cette possibilité, En mode climat suggère l’ajout d’une “mesure garde-fou” empêchant certains acteurs de “pivoter vers un modèle multimarque de façade”.

Jeter le doute sur la loi

Car depuis quelques mois, Shein ne masque plus sa volonté d’échapper à la loi, tout en redorant son blason. Après s’être entourée de personnalités politiques influentes pour défendre ses intérêts en coulisses, l’entreprise s’est adressée directement aux Français. Publicités au ton militant, collaboration avec l’influenceuse aux 1,8 million d’abonnés Magali Berdah, prises de parole dans la presse… Au travers d’une large campagne de communication, elle tente d’influencer l’opinion publique. Son message : la loi anti fast-fashion “ne rendra pas la mode plus responsable. Mais simplement moins accessible”.

Un lobbying puissant qui ne se limite pas aux acteurs chinois. “Les lobbys de la fast-fashion comme Primark (…), des plateformes type Zalando, ou encore ceux de la publicité ont tous travaillé à détricoter cette loi”, affirmait Julia Faure, co-présidente du Mouvement Impact France, dans une interview donnée à Novethic fin avril. Les presque quinze mois qui ont séparé le vote de la PPL à l’Assemblée nationale et son examen au Sénat, reporté à de multiples reprises, ont en effet laissé le temps aux acteurs de la mode rapide d’organiser leur riposte. Un temps pendant lequel le secteur a également continué de souffrir, observe Maud Sarda. “Il y a eu une succession de faillites dans le monde de la mode, du made in France et de l’économie circulaire. Tout ce tissu-là va mettre du temps à se recréer”.