Le financement climatique sera la principale priorité de la COP29 de Bakou, qui s'ouvre ce lundi 11 novembre en Azerbaïdjan. C'est la dernière chance pour les pays signataires de la Convention cadre des Nations-Unies (CCNUCC) de trouver un accord sur un "nouvel objectif collectif quantifié" ("New collective quantified goal", NCQG, dans le jargon onusien), c'est-à-dire un nouvel objectif de financement climatique. Celui-ci doit remplacer l'engagement pris en 2009 par les pays développés de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement, réalise avec deux ans de retard.

L'Accord de Paris prévoit que ce nouvel objectif doit être fixé avant 2025. Mais après trois ans de discussions techniques et plusieurs dialogues d'experts, les Etats restent très divisés sur le sujet. Outre le montant de financement (quantum), il s'agit aussi de définir son périmètre et donc les sources de financements (publics, privés, philanthropiques, domestiques, innovantes sous la forme de taxes, etc.), la base des pays contributeurs jusqu'ici circonscrite aux pays développés selon l'annexe I de la CCNUCC et la temporalité (sur cinq ans, dix ans…).

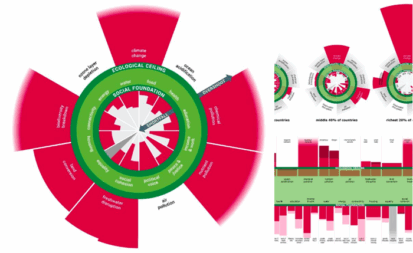

Un objectif découpé "en oignon"

Le dernier projet d'accord, publié mi-octobre, proposait trois options - la 3e option, non-détaillée dans le texte, étant un mix des deux autres. La première reprend la position défendue par les pays en développement qui souhaitent que le nouvel objectif repose exclusivement sur l'aide des pays développés, dans une fourchette comprise entre 100 milliards et 2 000 milliards de dollars par an. La deuxième option, privilégiée par les pays développés, vise à fixer un NCQG dit "en oignon", disposant donc de plusieurs couches : d'abord un objectif de montant total pour les pays en développement essentiellement constitué de financements publics, abondé ensuite par d'autres sources publiques et privées, nationales et internationales puis enfin par d'autres types de financements innovants telles que des taxes internationales sur l'aérien, le maritime ou encore les milliardaires.

Cette approche, défendue notamment par la France, permettrait ainsi de répondre à un autre objectif de l'Accord de Paris qui est d'aligner l'ensemble des flux financiers sur une trajectoire bas-carbone. Sauf que "les pays en développement estiment que c'est une façon pour les pays riches d'échapper à leurs obligations", souligne Lola Vallejo, conseillère spéciale climat au sein de l'Iddri. En outre, les pays riches refusent d'évoquer un quelconque montant, ce qui cristallise d'autant plus les négociations.

"Le quantum est la dernière pièce du puzzle, c'est l'élément le plus contentieux qui ne doit arriver qu'en dernier, une fois qu'on aura déterminé la structure, la qualité ou encore la temporalité du financement", rétorque Kévin Magron, ambassadeur climat par intérim pour la France. "L'objectif de la France à la COP29 est de fixer un montant de financement public ambitieux et atteignable, qui prendra le relais des 100 milliards, et d'accroître le rôle des financements privés et innovants en réformant l'architecture mondiale afin d'atteindre les milliers de milliards dont on a besoin", précise le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique qui se rendra à Bakou la deuxième semaine.

Elargir la base des contributeurs

L'autre exigence des pays riches est d'élargir la base des contributeurs. Ainsi, l'Union européenne, tout en affirmant que les "pays développés continuent d'avoir le rôle de chef de file dans la mobilisation du financement", estime que le nouvel objectif "ne peut être atteint que si les pays ayant de hautes émissions de gaz à effet de serre et de fortes capacités économiques se joignent à l'effort". En prenant ces critères, la Chine, la Russie, le Brésil, mais aussi les Etats du Golfe comme les Emirats arabes unis et le Qatar seraient amenés à contribuer au financement climatique, ce que le groupe du G77+la Chine a toujours refusé jusqu'ici.

Si l'on prend le cas de la Chine, plusieurs études récentes montrent que le pays contribue déjà de "façon substantielle" bien que souvent "opaque" au financement climatique notamment au travers de ses échanges bilatéraux. "La Chine est d’ores et déjà un contributeur important de la finance climatique”, pointe ainsi Ian Mitchell, chercheur au CGD (Centre pour le développement mondial), à hauteur de 4,5 milliards de dollars par an. De nombreux observateurs pointent en parallèle le retard de certains pays riches comme les Etats-Unis dans la contribution à l'effort collectif, au regard de leurs responsabilités et de leurs capacités.

Enfin, les discussions devraient également achopper sur la forme des financements accordés. Depuis 2016, environ 70% des financements publics en faveur du climat ont été fournis sous forme de prêts, le Japon, la France et l’Allemagne, ainsi que les banques multilatérales de développement, fournissant la majeure partie de leurs contributions de cette manière. En outre, selon une enquête publiée en mai dernier par Reuters et Big Local News, un programme de journalisme de l’université de Stanford, au moins un cinquième de ces prêts sont "non concessionnels" (accordés à des conditions proches de celles du marché), ce qui entraîne un retour de la richesse vers les pays donateurs sous forme de remboursements de prêts et d’intérêts.

Le financement intrinsèquement lié à l'ambition

Cette COP s'annonce donc particulièrement difficile et risquée, de l'aveu même des observateurs. "Les pays riches devront peut-être accepter un accord qui ne soit pas maximal afin de gagner sur d'autres aspects", pointe Sébastien Treyer, directeur de l'Iddri. Il s'agit en effet de régler cette question des financements à Bakou afin de pouvoir avancer sur l'ambition et de ne pas lier les deux sujets. Sans accord sur les financements, les pays du Sud pourraient être tentés de freiner sur leurs engagements climatiques (Contributions nationales déterminées, NDC en anglais). Or, ceux-ci doivent être mis à jour d'ici février 2025 avant le prochain bilan de l'action climatique qui doit avoir lieu à la COP30 de Belém au Brésil et qui marquera les dix ans de l'Accord de Paris.

La COP29 représente donc un tournant entre la COP28, qui avait acté la sortie progressive des énergies fossiles, et la COP30 qui doit permettre de rehausser l'ambition. "S'il n'y a pas d'accord, ce sera un très mauvais signal, c'est sûr", confirme Lola Vallejo. Elle se déroule en outre dans un contexte géopolitique extrêmement conflictuel, avec la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche qui menace à nouveau de retirer son pays de l'Accord de Paris, et des rapports Est/Ouest très tendus. "Le multilatéralisme n'est plus celui de 2015", se désole Gaia Febvre, responsable des politiques internationales au sein du Réseau action climat.

De fait, le sommet est boudé par de nombreux dirigeants mondiaux, notamment le président Lula da Silva (Brésil), Joe Biden (Etats-Unis), Ursula von der Leyen (Commission européenne), Emmanuel Macron (France), ou encore Olaf Scholz (Allemagne). Il est également peu probable que le Premier ministre indien, Narendra Modi y assiste. Fait inédit, la Papouasie Nouvelle-Guinée a choisi de boycotter le sommet, déclarant "en avoir assez de la rhétorique". En France, une trentaine de personnalités politiques de tous bords, dont Anne Hidalgo, Laurent Wauquiez ou encore Yannick Jadot, appellent le gouvernement à boycotter à son tour l'événement.