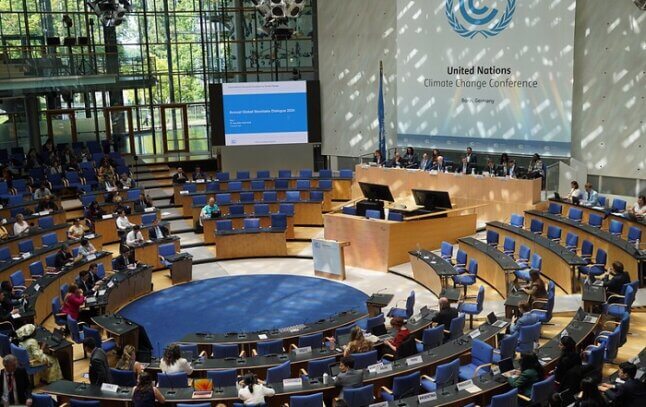

Avec les financements, c’était l’autre sujet majeur de la Conférence climatique de Bonn, qui s’est tenue du 3 au 13 juin pour préparer la COP29, celui des mécanismes de compensation carbone. Ils permettent à des entités, Etats ou entreprises, de s’échanger des crédits carbone. Pour rappel, un crédit carbone équivaut à une tonne de CO2 absorbée, retirée de l’atmosphère ou évitée grâce à des projets de reforestation, d’énergies renouvelables, de remplacement de systèmes de cuisson polluants, ou encore de captage ou d’élimination du carbone. Les crédits carbone permettent aux entités qui en acquièrent de s’en servir pour réduire leur empreinte carbone et aux entités qui les vendent de financer des projets supposés bons pour la planète.

Après l’échec des négociations à la COP28 pour parvenir à adopter un cadre réglementaire international – huit ans tout de même après l’Accord de Paris – c’est une nouvelle occasion ratée de parvenir à un consensus. A Bonn, le sujet des compensations carbone a occupé une grande partie des discussions mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé, selon les observateurs sur place. Deux blocs s’opposent toujours entre ceux qui défendent un cadre strict afin de redonner de la crédibilité au marché des crédits carbone et ceux qui défendent une approche plus laxiste. Les États-Unis et les pays du groupe LMDC (Like Minded-Group of Developing Countries, qui comprend la Chine, l’Inde, la Bolivie et les pays arabes, ndr) poussent pour vider le cadre de tout aspect contraignant.

Un nouveau rapport pointe le manque d’intégrité

Avant le sommet, les Etats-Unis ont ainsi envoyé un signal fort au secteur privé en publiant fin mai des directives fédérales pour tenter de définir des crédits carbone à “haute intégrité”. “Ces crédits devront être liés à de véritables réductions ou suppressions d’émissions, auxquelles les entreprises doivent d’ailleurs donner la priorité”, a précisé Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain. Trishant Dev, expert du marché du carbone au Centre pour la science et l’environnement, basé à Delhi, estime qu’il s’agissait d’une initiative pour “saper le processus multilatéral”. “Les États-Unis semblent se soustraire à leurs responsabilités en matière de financement de l’action climatique et les décharger sur le secteur privé”, a-t-il fustigé.

Et alors que le marché des crédits carbone a été fortement perturbé ces dernières années par des publications révélant le manque d’intégrité des crédits carbone échangés, Gilles Dufrasne, expert des marchés mondiaux du carbone au sein de Carbon market watch appelle le gouvernement américain à “s’efforcer de suivre les progrès et de démontrer l’atteinte des résultats attendus“. Fin mai, la mise à jour d’une analyse menée par l’ONG Corporate Accountability, en collaboration avec le journal Guardian, vient encore jeter le trouble sur le marché. Elle passe au crible les 50 principaux projets de compensation. Résultat : ce ne sont plus 39 mais 42 projets qui seraient “sans valeur”. Et qui n’auraient donc pas permis d’absorber ou de retirer du CO2 de l’atmosphère. Trente grandes entreprises, parmi lesquelles Shell, Nestlé ou Boeing, auraient ainsi acheté de grandes quantités de crédits “notoirement” mauvais.

Plusieurs rapports ont également mis en avant les violations des droits humains dans les territoires concernés par ces projets, comme c’est par exemple le cas avec la plantation d’arbres menée par TotalEnergies au Congo Brazzaville et dénoncée par le Secours Catholique, le CCFD-Terre solidaire et la commission diocésaine justice et paix (CDJP) dans une étude publiée en octobre 2023. “Les restrictions d’accès et d’utilisation des terres agricoles situées dans le périmètre ont privé les populations d’activités économiques et de leurs moyens de subsistance”, pointent les auteurs. Pour prévenir ces risques, l’ONU a annoncé début mai la mise en place d’une procédure permettant aux populations de déposer des recours s’ils s’estiment lésés.

Les transactions en forte baisse

Malgré ces polémiques et en attendant que les discussions avancent, de nombreux pays ont pris les devants et ont déjà signé des accords préalables pour l’échanges de crédits carbone. C’est le cas par exemple de l’entreprise émiratie Blue Carbon avec des pays africains et insulaires. Au début de l’année, la Thaïlande a même transféré à la Suisse les tout premiers crédits carbone dans le cadre de l’Accord de Paris. La Suisse a financé l’électrification de près de 2 000 bus publics, exploités par une entreprise privée, dans la métropole de Bangkok, capitale de la Thaïlande. L’objectif est une réduction des émissions de C02 de 500 000 tonnes d’ici à 2030. Un total que la Suisse va pouvoir décompter de son bilan carbone afin de respecter ses engagements climatiques malgré les doutes sur l’intégrité du projet.

Toutefois, face à ces nombreuses controverses, le marché est en perte de vitesse. Selon des chiffres révélés par Ecosystem Marketplace, le volume global des transactions de crédits carbone a diminué de 56% entre 2022 et 2023. Pour ses défenseurs, c’est une très mauvaise nouvelle. “Le marché volontaire du carbone reste le meilleur outil dont nous disposons pour canaliser les financements privés vers les communautés du monde entier qui réclament davantage de ressources pour mieux protéger la nature”, réagit Michael Jenkins, président et directeur général de Forest Trends.

Des financements qui manquent cruellement et sur lesquels les pays ne tombent pas non plus d’accord. Or, à la COP29 ils devront adopter un nouvel objectif de financement collectif qui remplacera l’objectif actuel de 100 milliards de dollars promis par les pays riches pour le financement du climat à partir de 2020 …et atteint avec deux ans de retard. Comme pour les compensations carbone, les divergences sont là aussi très importantes.