Proposée pour la première fois en 2012, la théorie du Donut vient d’être actualisée et enrichie, dans une nouvelle étude publiée le 1er octobre dans la revue Nature par les économistes Andrew Fanning et Kate Raworth du Doughnut Economics Action Lab à Oxford, au Royaume-Uni. Ils ont mis à jour 35 indicateurs sociaux et écologiques et constatent que même si le PIB mondial a plus que doublé, entre 2000 et 2022, la réduction de la pauvreté est restée modeste et le dépassement écologique s'est accéléré.

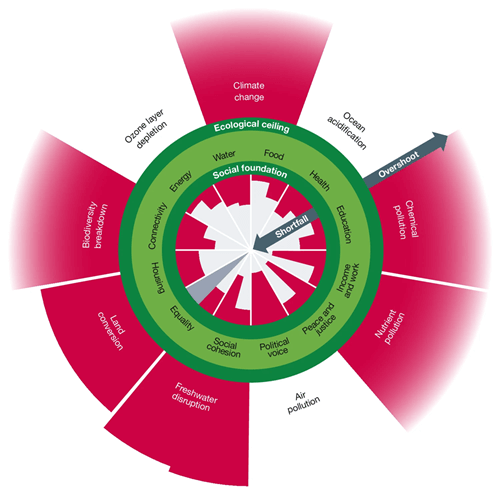

La théorie du Donut cherche à représenter en un graphique où se situe l’espace sûr et juste pour l’humanité au sein duquel les besoins de tous peuvent être satisfaits sans excéder les capacités planétaires. Le cercle qui est au centre du donut représente les seuils d’objectifs sociaux à maintenir afin d’éviter les privations en matière d’éducation, de santé, d’accès à la nourriture ou à l’eau. L’anneau extérieur du donut représente le plafond écologique à ne pas franchir et qui inclut les neuf limites planétaires notamment le changement climatique, la pollution chimique, la disparition de la biodiversité, etc.

Instrument de suivi

La version actualisée du Donut permet de dresser un état des lieux de la situation actuelle – les données seront d’ailleurs actualisées chaque année afin que le donut serve d’instrument de suivi. Du côté des indicateurs sociaux, on note une certaine amélioration. La part médiane de l'humanité souffrant de déficit social diminue, elle passe de 47% en 2000 à 35% en 2022. Toutefois, au moins 2 milliards de personnes se situent encore en dessous du socle social du Donut pour la plupart des indicateurs. Du côté des indicateurs écologiques, la pression collective de l'humanité sur la planète s'est au contraire considérablement aggravée depuis le début des années 2000 avec le franchissement de sept des neuf limites planétaires (le graphique ne prend pas en compte le franchissement de la 7e limite planétaire sur l’acidification des océans confirmé récemment).

Les économistes affirment que les progrès dans la lutte contre la privation humaine doivent être multipliés par cinq pour atteindre les objectifs mondiaux d’ici 2030, tandis que les dommages écologiques doivent s’inverser à un rythme presque deux fois plus rapide qu’actuellement pour préserver une planète stable d’ici le milieu du siècle.

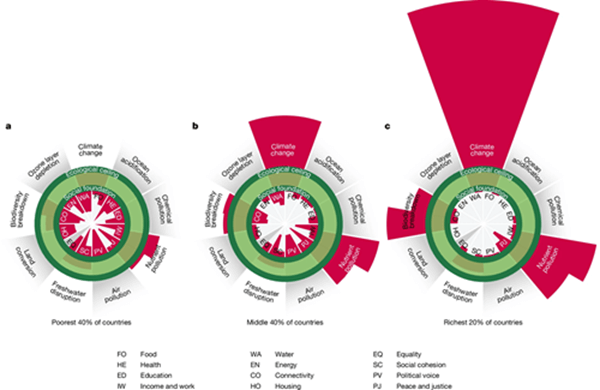

Ils proposent en outre de représenter les inégalités en différenciant trois groupes de pays : les 40 % des pays les plus pauvres, les 40 % des pays intermédiaires et les 20 % des pays les plus riches — en fonction du revenu national moyen par habitant dans 193 pays sur la période 2000-2022. Cette distinction permet de révéler des inégalités criantes : les 20 % des pays les plus riches (où vivent 15 % de la population) sont responsables de plus de 40 % des dépassements écologiques, tandis que les 40 % les plus pauvres (où vivent 42 % de la population) subissent plus de 60 % des privations mondiales.

"Mettre fin à la manie du PIB"

Les auteurs appellent dès lors à "mettre fin à la manie du PIB". "Les politiques économiques qui accordent la priorité à la croissance économique perpétuelle n'ont pas réussi à amener l'humanité dans l'espace sûr et juste du Donut. Cela réaffirme les appels des spécialistes de l'après-croissance – allant de la décroissance à l'économie du bien-être – en faveur d'un renouvellement profond de la théorie et de la pratique économiques, notamment en surmontant la dépendance structurelle des nations à la croissance du PIB, afin qu'elles puissent plutôt se réorienter vers des politiques et des résultats économiques écologiquement régénérateurs et socialement distributifs", écrivent-ils.

Leurs travaux vont venir nourrir ceux du groupe de travail chargé de proposer de nouveaux indicateurs de prospérité humaine et planétaire, allant au-delà du PIB, et mis sur pied par António Guterres. Le secrétaire général de l’ONU a reconnu cette semaine que "nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C dans les prochaines années", devant l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies à Genève, soulignant que "le dépassement est désormais inévitable".