C’est une crise dans la crise. Alors qu’un management autoritaire et désincarné s’insinue désormais partout, les organisations, qu’elles soient économiques, sociales ou politiques, deviennent ce que le sociologue clinicien spécialiste du monde du travail Vincent de Gaulejac appelle des “organisations paradoxantes”*. “On vous demande de faire plus avec moins, on vous dit qu’il n’y a pas de problème, que des solutions… Tout cela empêche de penser”, explique-t-il. En provoquant à la fois frustration, colère sociale et défiance, ces logiques managériales sont à la racine de nombreuses crises : crise de la santé mentale, crise de sens, crise sociale, etc.

Comment l’hégémonie du management alimente la montée des populismes et la crise sociale

Les sciences des organisations tentent depuis plusieurs décennies de comprendre comment sortir de ce cercle vicieux. “Le corpus de connaissance existant, montre que 90% des théories du management se basent sur un postulat faux, qui est que l’on pourrait tout gérer à partir de bonnes pratiques, des procédés, des dispositifs qui se répètent partout, pour maximiser l’efficacité”, explique Ibrahima Fall, docteur en sciences de gestion, président du cabinet Hommes et Décisions et de l’Institut du travail réel. Or cette conception du management “fait fi de la complexité sociale et humaine et de toutes les subjectivités**”, qui semble aujourd’hui atteindre ses limites.

Redonner du pouvoir d’agir

En effet, en tentant de prescrire par le haut des bonnes pratiques, des méthodes, des processus aux travailleurs, le management a en quelque sorte sapé les marges de manœuvre de ceux qui produisent le “travail réel”. “Les gens ont l’impression de ne plus pouvoir faire leur travail correctement, comme ils savent le faire, ils se sentent dépossédés de leur travail et ont le sentiment que l’on sacrifie le sens pour la rentabilité”, explique Thomas Coutrot, chercheur associé à l’Institut de recherche économique et sociale. Cette perte de sens et d’autonomie, que l’on retrouve à la racine de la crise de la santé mentale au travail, entraîne “la plus grande source d’insatisfaction des gens au travail : le manque d’écoute et de respect”, selon Martin Richer, consultant et spécialiste du management. La grande étude “Parlons travail” menée auprès de 200 000 personnes en France, confirme en effet que 73% des individus “aimeraient participer davantage aux décisions importantes qui affectent” leur organisation.

Pour Martin Richer, “l’enjeu aujourd’hui, est donc de redonner du pouvoir d’agir aux individus”. Autrement dit, de “développer un management horizontal, un management qui vise à soutenir, appuyer les travailleurs, et à sortir des organisations très processées qui enserrent le travail”. C’est l’antienne du monde des professionnels du management depuis 20 ans qui assurent vouloir remettre l’humain au cœur des processus et se remettre à l’écoute des travailleurs. Mais cette transition managériale n’est pas aisée. “Les managers sont eux-aussi étouffés par les process, on leur demande de remplir des tableaux de reporting en permanence et ils n’ont plus de temps pour dialoguer avec les équipes et les soutenir”, explique Martin Richer. En outre, trop peu sont formés à ce management de soutien, plus horizontal, par définition difficile à concilier avec les structures très hiérarchiques qui prévalent encore dans nombre d’entreprises. Et si des formations ont été développées ces dernières années, comme la certification Clé A Management, initiée par l’Accord national interprofessionnel de 2022 sur le sujet, ces dispositifs restent facultatifs, et peinent à se démocratiser.

Holacratie, management consultatif, management participatif, ces nouveaux modes de management sont pourtant apparus pour redonner de l’autonomie aux salariés. Mais pour Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail managérial et professeure à l’Université Paris Cité, “il faut être vigilant avec ces modes”. “Le plus souvent, le management participatif, sollicite les idées de celles et ceux qui oeuvrent à la production, afin d’améliorer celle-ci, leur donnant le sentiment d’être écoutés; mais seules les propositions permettant d’améliorer la productivité sont prises en compte, au risque de voire ces idées se retourner contre leurs auteurs ! “, explique la sociologue. Les initiatives consistant à s’afficher comme “collaboratif” ou à ouvrir des “consultations” peuvent ainsi s’avérer décevantes, voire manipulatrices, si elles ne sont pas suivies d’effets. Or à l’image de la Convention citoyenne pour le climat, dont certaines propositions ont été ignorées, ou du Grand débat national dont les “cahiers de doléance” n’ont toujours pas été rendus publics, les consultations managériales restent souvent lettre morte. “On a encore du mal à faire cette transition”, reconnaît Martin Richer.

Santé mentale au travail : l’urgence de construire des entreprises capacitantes

Restaurer les collectifs, recréer des contre-pouvoirs

Pour Vincent de Gaulejac, un levier plus efficace consisterait peut-être à “recréer par la base de véritables espaces d’expression collectifs” dans les organisations. Des espaces où les travailleurs pourraient, librement, entre eux, sans interférence, parler de leur travail et le mettre en débat. “Des expérimentations de ce type ont été mises en place à la fin des années 2000 par les syndicats de la CGT chez Renault, confirme Thomas Coutrot. Des groupes quasiment clandestins ont été créés, au sein desquels les salariés pouvaient s’exprimer sur leurs difficultés au travail, leurs attentes, leurs idées.” Un véritable succès, qui a suscité l’enthousiasme de nombreux salariés. Surtout, confrontée à ces revendications émanant de la base, la direction a alors été poussée à mettre en place certains changements opérationnels, avec un impact positif sur l’ensemble de l’organisation.

La reprise en main par les salariés de leurs conditions de travail peut donc recréer un sentiment à la fois d’appartenance et d’autonomie. “Le néolibéralisme a sapé les collectifs humains, et il faut aujourd’hui recréer ces collectifs, rétablir des espaces de délibération, de débat : cela vaut dans les entreprises comme dans l’ensemble de la société”, analyse Vincent de Gaulejac, pour qui ces espaces sont des manières pour les individus de “redevenir sujets” de leurs existences. Il s’agit en fait de s’opposer à la logique de centralisation du pouvoir en créant ou renforçant des contre-pouvoirs. “Dans le monde du travail, il y a un champ d’activité politique, syndicale, sociale à développer”, ajoute Thomas Coutrot. Syndicats, collectifs de salariés, représentants du personnel et autres groupes peuvent tenir ce rôle de contre-pouvoir, capable de proposer des modèles alternatifs.

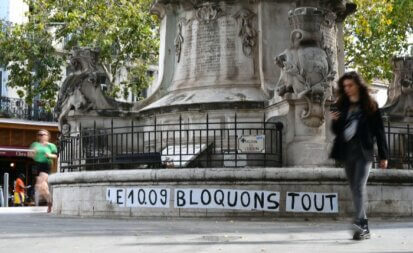

Les études de terrain montrent ainsi clairement que les situations de travail s’améliorent lorsque s’organisent ces résistances collectives au sein des organisations : résistance aux injonctions contradictoires, résistance à la dictature du chiffre, résistance à l’autoritarisme managérial, etc. Et lorsque l’autoritarisme managérial s’impose dans l’ensemble de la société, y compris au plus haut niveau politique, c’est aussi collectivement que les résistances s’organisent, comme en attestent les manifestations, boycotts et autres mouvements contre Elon Musk, ses entreprises et ses soutiens. “On voit bien, y compris en dehors du monde du travail, que la démocratie est en difficulté. Mais malgré tout des milliers d’associations, de groupes, de mouvements se créent, et organisent des formes de résistance ou des contre-modèles”, analyse Vincent de Gaulejac.

Eprouver ensemble

Pour le sociologue, une manière de cultiver ces combats collectifs serait de “permettre aux personnes et aux collectifs de mieux analyser et comprendre les dilemmes de la société”. Par des débats, grâce à la recherche, ou via les médias, il s’agit alors de faire appel à l’intelligence collective des travailleurs et citoyens pour repenser l’économie et la société. “La solution, c’est l’éducation”, commente Ibrahima Fall. “Ce n’est pas sexy, ça prend du temps mais on a pas trouvé autre chose pour permettre aux hommes non seulement de vivre mais de construire et d’éprouver ensemble”, ajoute-t-il.

“Le problème, poursuit Ie chercheur, c’est qu’aujourd’hui, on forme uniquement les gens pour qu’ils trouvent un boulot”. La récente déclaration d’Elisabeth Borne, ministre de l’Education, invitant les élèves, dès la maternelle, à choisir leur orientation professionnelle, est un bon exemple de ces logiques qui placent d’emblée les citoyens dans leur rôle de travailleur avant tout. “Il faudrait au contraire former l’humain, puis le citoyen, et seulement après le travailleur. Cela veut dire que l’éducation devrait mettre l’accent sur l’imagination, la sensibilité, l’empathie, l’éthique, la responsabilité avant de se focaliser sur les compétences”, lance-t-il.

Une inversion totale des valeurs dans un système aujourd’hui dominé par les logiques économiques, et qui tend à négliger les dimensions humaines, écologiques et sociales. Mais pour Thomas Coutrot, “il faudra bien que la société soit prête un jour à remettre sous son contrôle tous ces pouvoirs économiques qui lui ont échappé”.

* Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique, Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou, Points, 2019.

** Ibrahima Fall, L’entreprise contre la connaissance du travail réel ?, Broché, 2023