Ecorecharges de shampoing, polyester recyclé dans les vêtements, réduction de la taille des images des sites web… Les entreprises ne manquent pas de préciser leurs efforts pour réduire l’impact environnemental de leurs produits. Tout cela est souvent couronné de l’appellation "écoconçu". L’écoconception est ainsi massivement plébiscitée par les entreprises : 75% d’entre elles indiquent avoir intégré l’écoconception dans leur stratégie, et près d’un tiers "systématiquement", selon une étude de l'Agence de la transition écologique (Ademe) publiée en 2020. Si la démarche peut sembler sincère, elle soulève des questionnements sur l’ampleur de son impact.

"Pour moi, le terme d'écoconception est déjà périmé, tacle Romain Colon de Carjaval, ingénieur et enseignant en génie mécanique à l'Insa Lyon. Il est possible de fabriquer des produits écoconçus mais inutiles. Or deux produits écoconçus peuvent avoir autant d’impact qu’un seul plus gourmand en ressources."

Une boussole remise en cause

Le constat est amer pour un concept qui sert pourtant de boussole pour de nombreuses entreprises telles que Décathlon, qui a fixé un objectif de 100% de produits écoconçus d’ici 2026 ou encore la marque Le Jouet Simple qui n'utilise qu'un seul matériau pour ses jouets afin de faciliter leur recyclage. "Cela fait des années que le concept d’écoconception a émergé en France, il y a des milliers d’indicateurs, d’outils ou de méthodes à ce propos. C’est bien mais cela reste à une échelle techno-centrée", corrobore Tatiana Reyes, enseignante-chercheuse à l’École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, spécialiste de la conception soutenable et des Low Techs.

"L’écoconception confond les notions de besoin et de désir"

Les raisons de vouloir aller plus loin que l’écoconception sont nombreuses. "L’écoconception confond les notions de besoin et de désir", abonde Tatiana Reyes. Pour elle, il est pourtant essentiel de prendre du recul sur les demandes. "Un véhicule électrique, des mobilités douces comme le vélo ou encore des transports en commun peuvent être des solutions différentes pour un même besoin", illustre la chercheuse.

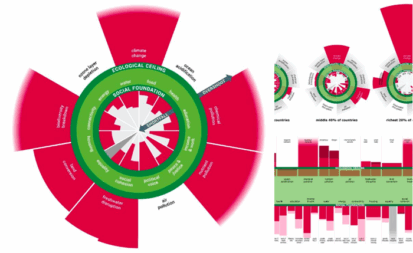

L’écoconception pêche aussi dans l’anticipation des impacts d’une production de masse. "Les démarches d’écoconception n’ont pas la vision de passage du produit à l’échelle, or dans la situation de crise actuelle, il faut prendre en compte les limites planétaires", appuie Tatiana Reyes. Enfin, les enjeux sociaux, telles que les conditions de travail et les rémunérations des ouvriers, sont absents du concept tout comme les "coûts infligés à la communauté", par exemple, les investissements des communes pour installer des bornes de recharge dans le cas des véhicules électriques, ajoute la chercheuse.

Adopter la conception soutenable

Quelle démarche adopter, alors ? "On parle d’éco-socio-conception pour prendre en compte les facteurs sociaux de la production mais le concept de conception soutenable est le plus ambitieux. Il remet véritablement en cause les modèles et promeut par exemple la notion de bien commun plutôt que de propriété privée", poursuit Romain Colon de Carjaval. Pour commencer, la conception soutenable passe par la prise de conscience des impacts multiples des technologies. "A l’Université technologique de Troyes, mes étudiants ont évalué pendant tout un semestre les interactions d’un objet avec les humains et la nature, et ce à plusieurs échelles, explique la chercheuses Tatiana Reyes. Par exemple, l’extraction du lithium pour les véhicules électriques émet des pollutions localement tandis que les tensions géopolitiques font peser des risques sur les stocks disponibles au niveau global."

"Repenser l'entreprise avec un ancrage territorial"

La conception soutenable s'accompagne d’une réflexion sur le rôle des entreprises. "Il faut repenser l'entreprise avec un ancrage territorial. C'est difficile d'avoir des indicateurs chiffrés sur le sujet, mais si besoin, il faut préférer des indicateurs qualitatifs comme les partenariats d’une entreprise avec des associations, des groupes de citoyens, des communes…", affirme la chercheuse. La thèse d’Estephania Elizabeth Delgadillo Jaime montre l’intérêt de s'appuyer sur le "capital immatériel" des territoires pour mieux définir la valeur ajoutée des entreprises. Par exemple, si la rénovation énergétique est préférable à la construction neuve, la réflexion ne doit pas s’arrêter là. "Nous allons devoir réduire la quantité de mètres carrés par individu, il faut concevoir la rénovation en fonction de l’aménagement du territoire souhaité, qui peut être différent à Grenoble ou Paris", illustre Tatiana Reyes.

Si l'écoconception reste un socle indispensable, le terme de conception soutenable définit une approche plus complète pour mettre en œuvre une transition écologique juste et ambitieuse. Malgré tout, cette dernière reste une démarche d’amélioration continue, comme l’écoconception, qui ne définit pas de seuils de réussite.