Une véritable révolution dans la gestion et les usages de l'eau. C'est qu'il faudra mettre en place en France, pour faire face au risque croissant de sécheresse, selon le Haut commissariat à la stratégie et au plan, qui présentait officiellement mercredi 25 juin sa note d'analyse sur le sujet. Issue des travaux menés ces dernières années par France Stratégie pour tenter d'évaluer l'état des ressources en eau et les évolutions futures des besoins dans un contexte de changement climatique, la note dresse le portrait d'un pays massivement exposé aux risques de sécheresse et de tensions sur l'eau.

"Sans inflexion des tendances actuelles, 88% du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère" d'ici 2050, explique ainsi le rapport. Face à une demande en hausse, et à une ressource de moins en moins disponible, "des restrictions d’usage de l’eau pour les activités agricoles, industrielles ou pour les particuliers seraient alors probables sur la quasi-totalité du territoire", notamment en été. La situation de 2022, qui avait vu l'ensemble du territoire souffrir du manque d'eau, pourrait devenir de plus en plus fréquente.

Dégradation sur tout le territoire, tensions sévères sur l'eau

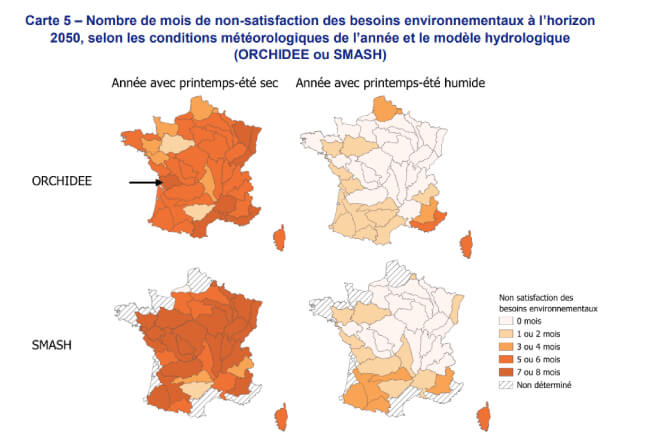

"Les écosystèmes seront de plus en plus en situation de stress, et les conflits d'usage dans les territoires risquent de s'intensifier", explique ainsi Hélène Arambourou, du département développement durable au Haut commissariat à la stratégie et au plan et co-autrice du rapport, lors de la conférence de présentation de l'étude. Premier coupable : le changement climatique. Avec la hausse des températures, qui augmente l'évaporation, et avec la transformation du climat et du régime des pluies, les écosystèmes vont manquer considérablement d'eau. "Le nombre de mois où les besoins des écosystèmes ne sont pas satisfaits pourrait atteindre jusqu'à 8 mois par an", alerte l'experte, et ce "même si les printemps et été sont humides". En première ligne : le sud-est et le sud-ouest de la France.

Le changement climatique risque également de faire augmenter considérablement nos besoins en eau : "l'irrigation dans l'agriculture devrait nettement augmenter, car elle est dépendante des conditions climatiques", explique par exemple Hélène Arambourou. Résultat : "la quasi-totalité du territoire voit une dégradation de la situation hydrique d'ici 2050". Alors que les données montrent déjà que le manque d'eau affecte la productivité agricole et les performances de l'économie dans son ensemble, ce nouveau rapport tire donc la sonnette d'alarme : "sans changements radicaux dans notre façon d'utiliser l'eau, de véritables tensions sur les écosystèmes et des conflits d'usage pourraient advenir dans le futur", résume Hélène Arambourou.

"Une autre agriculture", "sobriété des usages"

Pour tenter d'anticiper les changements à mettre en œuvre, le Haut commissariat au plan a établi plusieurs scénarios de prospectives, visant à évaluer les risques. Outre le scénario tendanciel, qui consisterait à maintenir nos usages actuels, l'institution a étudié un scénario où seraient mises en œuvre des politiques de décarbonation, de réindustrialisation et d'innovation, et un scénario dit "de rupture", fondé sur la sobriété. Pour Hélène Arambourou, seul ce scénario de sobriété "permet de limiter la hausse de la consommation".

Concrètement, il s'agit notamment d'envisager "une autre agriculture", moins dépendante de l'irrigation, ce secteur étant le plus exposé. "Les territoires fortement irrigués seront les plus vulnérables, un effort particulier doit être fait sur ces territoires" explique l'experte. Pour cela, il faudra "repenser en profondeur nos systèmes agricoles", comme l'explique lors de la restitution du rapport Lionel Alletto, directeur de recherche à l'Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). Intégration de pratiques agro-écologiques, irrigation optimisée et planifiée, restauration des écosystèmes naturels, sélection de cultures résilientes ou végétalisation doivent devenir la norme, pour développer des écosystèmes plus résilients face au manque d'eau. Or, c'est pour l'instant un modèle opposé qui est soutenu par les pouvoirs publics et certains syndicats agricoles comme la FNSEA, qui continuent d'encourager une agriculture industrielle, dépendante de l'irrigation et des méga-bassines.

15% du PIB européen menacé par la sécheresse et la dégradation de l'eau, alerte la BCE

Mais la sobriété devrait également concerner les particuliers et l'ensemble des secteurs économiques. Il faudrait ainsi diviser au moins par deux les usages résidentiels de l'eau, en améliorant le recyclage des eaux au sein des bâtiments, ou en adoptant des mesures de sobriété, selon les auteurs. Des mesures radicales qui tranchent avec l'absence de la question de l'eau dans le débat public, malgré les alertes récurrentes des scientifiques. "Dans tous les cas, il y aura de l'anticipation, des efforts et de la concertation à faire" a commenté Clément Beaune, ex-ministre et désormais Haut-commissaire au plan. "Il y aura des désaccords, mais il faut avoir ces débats" a-t-il déclaré, rappelant que "le coût de l'anticipation est moins grand que le coût de l'urgence" et qu'"avoir ces débats dès maintenant est préférable que ceux que l'on aura quand on devra prendre des arrêtés sécheresses à répétition d'ici 2050".