Depuis la pandémie de Covid-19, plusieurs travaux de recherches déplorent la méfiance grandissante de la population française envers l’autorité scientifique, et plus largement la science. Y a-t-il une explication à ce phénomène ?

Gabriel Dorthe : Il faut probablement se demander de quelle population parle-t-on ? Y a-t-il des catégories de personnes qui sont plus à même de douter que d’autres et si oui pourquoi ? Comment se fait-il que ces travaux auxquels vous faites référence captivent l’attention des politiques, alors que d’autres études offrent une image bien plus contrastée ? Et surtout quelle est cette science dont il est question ?

Bien souvent, il s’agit d’une ancienne rengaine qui en dit plus sur ceux qui l’expriment que sur le phénomène en question : les gens ne comprennent rien aux sciences, aux statistiques et se conduisent comme des idiots ! Cette rengaine permet en retour de renforcer l’autorité des experts et surtout des institutions qui s’en réclament et de continuer de penser qu’il suffit d’informer le public, de communiquer à coups de vidéos YouTube ou de formules choc pour convaincre. En tant que philosophe et historienne des sciences, nous ne croyons ni à “la méthode scientifique” car il y a des styles de recherche propres à chaque discipline scientifique, ni à l’autorité infaillible de la parole scientifique.

Dans votre ouvrage, vous vous intéressez justement à la figure de l’expert, de plus en plus présent dans le champ médiatique. Pourquoi peut-elle être problématique ?

G. D. : On peut distinguer deux types d’experts dans le champ médiatique. D’une part, les experts qui interviennent en tant que représentants d’une communauté scientifique spécifique (en tant que présidente d’académie par exemple ou co-auteur d’un rapport), ce qui ne leur confère pas une autorité absolue a priori, mais les engage à une certaine retenue et à porter attention à l’état des controverses et des connaissances. D’autre part, des experts généralistes qui ne peuvent se revendiquer que d’eux-mêmes et de l’espace que leur laissent les médias. Bien souvent, ce sont de telles figures (Jacques Attali ou Laurent Alexandre pour prendre deux exemples français) que ciblent les antivaccins et autres sceptiques. La frontière entre ces deux figures peut être poreuse, mais elle mérite d’être questionnée à chaque fois afin de mieux comprendre à quel type de configuration entre sciences, expertise et démocratie nous avons affaire. Qui parle ici et à qui ? Au nom de qui et de quoi ?

On fait également face à une montée du climatoscepticisme, et l’été 2023 en France en a été la parfaite illustration. Or, le réchauffement climatique causé par les activités humaines fait pourtant l’objet d’un consensus scientifique. Alors pourquoi persiste-t-on à nier les faits ? Est-ce-que la culture du doute est entendable dans ce contexte ?

G. D. : Nous ne cherchons pas à l’expliquer. Il est trop facile de se placer en position de surplomb pour trouver des explications à l’aveuglement, aux “erreurs” des autres en invoquant des préjugés, parti-pris, ou des “biais cognitifs”. Demandons-nous plutôt pourquoi nous continuons à privilégier le court terme sur le long terme. Combien de grandes déclarations de responsables politiques ne sont suivies d’aucune action concrète, alors qu’elles brandissent ces faits scientifiques supposés incontestables ? Il vaudrait la peine d’hésiter sur l’assimilation entre climatoscepticisme et négation des faits. Consensus scientifique ou pas, nous continuons, en pleine connaissance des désastres en cours, à agir comme si de rien n’était. Et ce “nous” concerne autant les individus (vous et moi) que les gouvernements et les entreprises multinationales.

Que pourrions-nous mettre en place afin de rétablir ce lien de confiance entre la science et la population ?

G. D. : Il faut d’abord se souvenir que, avant que “la science” puisse être susceptible d’éclairer les choix de société, nous avons besoin de produire des connaissances, de les discuter, de les échanger. Cela prend du temps et requiert des moyens humains, matériels et financiers. Il est piquant de constater à quel point les mêmes autorités politiques qui se lamentent sur la perte de confiance détruisent méthodiquement les conditions de production des connaissances. Dans notre livre, nous retraçons quelques-unes des logiques profondes de politique de la recherche, telles que la mise au pas de pans entiers de l’activité scientifique destinée à contribuer à la croissance, ou le régime des promesses technoscientifiques dans un contexte de compétition croissante pour des financements de plus en plus rares (au-delà de quelques “clusters d’excellence” ou autres classements internationaux dont on se gargarise de temps à autre). Les responsables de cette situation ne méritent aucune confiance, mais poussent à inventer collectivement des modes de mise au défi susceptibles de générer d’autres possibles. C’est ce que nous appelons la culture de la défiance.

Propos recueillis par Blandine Garot

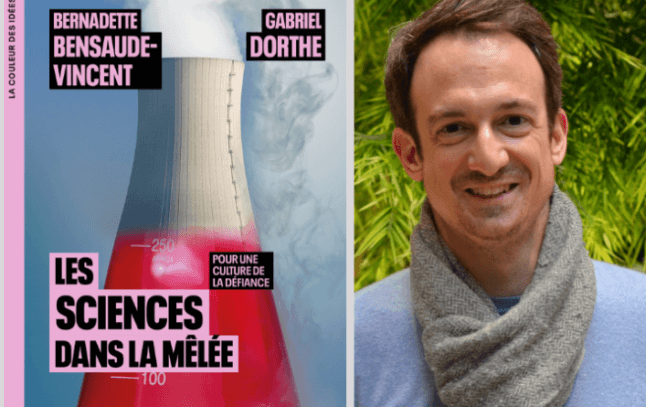

* Bensaude-Vincent Bernadette et Dorthe Gabriel, Les Sciences dans la mêlée. Pour une culture de la défiance, Paris, Seuil, 2023 (La Couleur des Idées)