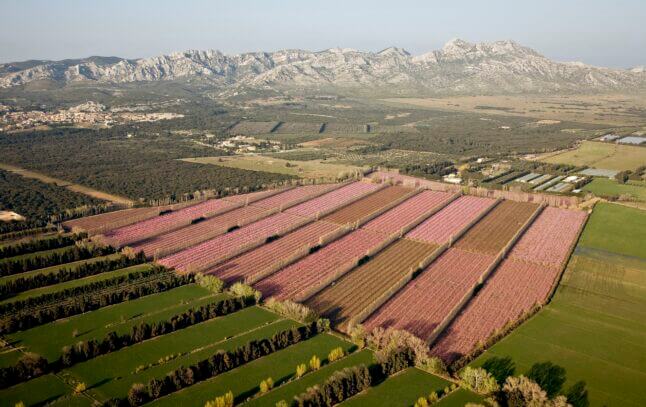

Nichée entre le delta du Rhône, le massif des Alpilles, l’étang de Berre et la mer Méditerranée, la plaine de Crau constitue le dernier habitat de type steppique d’Europe occidentale, intégré au réseau Natura 2000. C’est là que se situe Cossure, le site choisi pour créer la première réserve d’actifs naturels en France.

C’était en 2008. CDC biodiversité, une filiale de la Caisse des dépôts (au même titre que Novethic) achète alors 357 hectares de vergers industriels en faillite. Objectif : restaurer la capacité du site à accueillir à nouveau des oiseaux steppiques, et plus particulièrement l’outarde canepetière, avec un engagement qui court sur trente ans.

La compensation est le dernier chainon du triptyque "éviter – réduire – compenser". Pour CDC Biodiversité, il s’agit de vendre des unités de restauration à des aménageurs de la région, pour compenser les impacts résiduels de leurs projets sur la biodiversité. Pour en bénéficier, ces projets de construction doivent se situer au maximum dans une vingtaine de kilomètres alentour et menacer des espèces présentes sur le site de Cossure. Chaque hectare compensé est vendu 44 000 euros. "En somme, nous vendons la réparation d’un écosystème, résume Laurent Piermont, directeur de CDC Biodiversité. Nous sommes une sorte de clinique de la nature."

Huit ans après, 164 unités de compensation ont été vendues, soit un peu moins de la moitié des 357 unités disponibles. Un maître d’ouvrage à la recherche d’une action de compensation depuis… 1997 a par exemple acheté 40 unités. Un autre a préféré abandonner la construction de deux éoliennes plutôt que de payer la compensation correspondante. "Depuis la loi biodiversité de 1976, plus d’un million d’hectares ont été artificialisés en France, et 3 500 dans la plaine de Crau, sans qu’il n’y ait pratiquement jamais eu de compensation, estime Laurent Piermont. Evidemment, l’idéal serait d’être plus modérés dans notre façon de construire, mais dans la situation actuelle, la compensation vaut mieux que rien."

La nécessité d’un cadre strict

Arnaud Béchet est chargé de recherche au Centre de recherche pour la conservation des zones humides. Il est par ailleurs membre de l’association Nacicca (Nature et Citoyenneté en Crau Camargue et Alpilles). Il suit depuis le début l’expérimentation de CDC Biodiversité à Cossure. "Le projet de restauration en lui-même a énormément amélioré l’habitat initial, concède-t-il. Le site a retrouvé toutes ses qualités de steppe et a même retrouvé ses outardes. La trajectoire écologique est la bonne."

Pour autant, il est opposé à l’inscription des "réserves d’actifs naturels" dans la loi biodiversité, car les transactions n’ont, dans les faits, rien d’exemplaire selon lui. Ainsi, le chercheur s’inquiète d’une gestion sur trente ans seulement, alors que les destructions, elles, sont irréversibles.

Il s’interroge également sur l’équivalence écologique choisie pour certains projets. "Il est surprenant de voir que le groupe Carnivor a pu acheter des actifs à Cossure pour compenser la destruction de sept hectares d’habitat à lézard ocellé… qui n’a rien à voir avec l’outarde."

Sur les ratios enfin, est-il acceptable qu’un hectare détruit corresponde à un hectare restauré ? "Pour prendre en compte l’incertitude de la restauration, on recommande généralement un ratio de un pour trois ou pour cinq (1). Or, les ratios des cinq premières transactions de CDC Biodiversité n’ont pas dépassé le un pour un", explique Arnaud Béchet. Il dénonce ainsi des tractations faites sous la pression des élus – pour qui les projets de construction représentent un gisement important d’emplois – et de certains aménageurs, qui cherchent à minimiser les coûts. "Faute d’un encadrement réglementaire plus strict de la compensation écologique, les réserves d’actifs naturels ne vont faire qu’accélérer la destruction de la biodiversité en offrant des solutions clé en main aux aménageurs."

Un coût élevé pour dissuader

Un avis que partage Harold Levrel, économiste écologique au sein du Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired) et co-auteur d’une note sur la compensation écologique publiée en janvier par la Fondation de l’écologie politique. "Le manque d’instruments légaux offrant des protections de long terme sur les sites compensés, l’absence de cadre d’évaluation clair, mais aussi de moyens de contrôle et de sanction, ne permettent pas de penser que les conditions sont réunies aujourd’hui en France pour faire des mesures compensatoires un outil efficace de lutte contre l’érosion de la biodiversité", conclut-il.

Parmi les mesures à prendre, il faut selon lui établir une "frontière de la compensation" et distinguer ce qui peut être compensé de ce qui ne peut pas l’être. Par exemple, les espèces mondialement menacées ne pourraient "en aucun cas" faire l’objet d’une compensation. Autre élément décisif pour que les réserves d’actifs naturels aient un impact positif : le coût de la compensation, qui devra être suffisamment élevé pour être dissuasif.

C’est le cas aux États-Unis, l’un des 28 pays au monde à avoir réglementé la compensation écologique. Les banques de compensation y existent depuis les années 80. Le coût de la compensation pour les zones humides se situe entre 100 000 et 300 000 dollars par hectare. "Les demandes d’autorisation de construction n’ont pas augmenté depuis le développement des réserves d’actifs naturels et la perte de zones humides a été fortement réduite (2), explique Harold Levrel dans sa note. Certains propriétaires renoncent d’ailleurs tout simplement au permis de ‘destruction’ qui leur a été octroyé, transformant leurs terrains constructibles en… réserves d’actifs naturels".

Selon une étude publiée en juin 2015, le secteur de la restauration écologique représente aujourd’hui 126 000 emplois directs aux Etats-Unis, alors que le secteur du charbon ou celui du fer et de l’acier ne représentent respectivement que 80 000 et 91 000 emplois. Un exemple à suivre ?