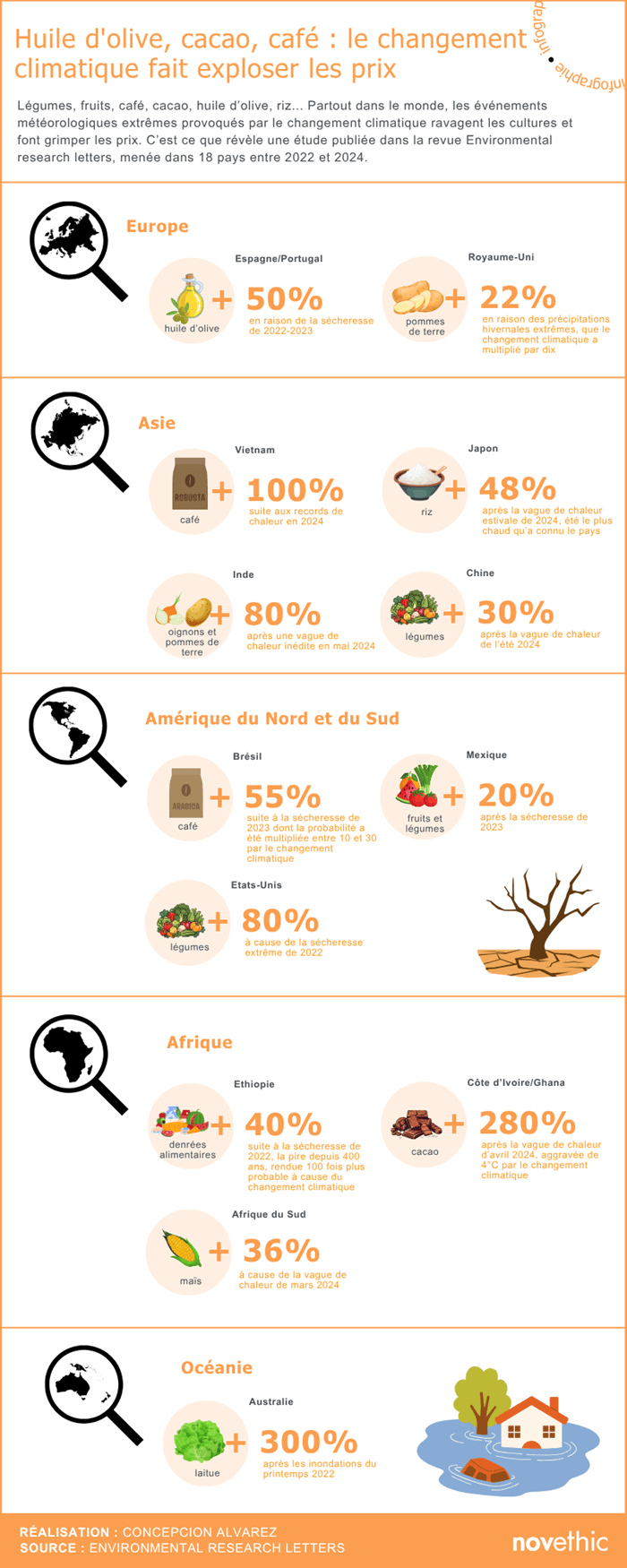

Des élevages et des cultures emportés par les inondations ou brûlés par les vagues de chaleur, des rendements en baisse en raison des sécheresses ou des épisodes de gel et des prix qui grimpent en flèche. Voici une autre facette du changement climatique qui augmente la fréquence et l’intensité de ces événements météorologiques extrêmes. Une équipe de chercheurs a répertorié seize hausses de prix alimentaires entre 2022 et 2024 liés à des événements extrêmes dans une nouvelle étude parue ce lundi 21 juillet dans la revue Environmental research letters.

Pommes de terre, fruits, café, cacao, huile d’olive… toutes les denrées sont touchées aux quatre coins du globe. Les records de chaleur en Asie en 2024 ont ainsi provoqué d’importantes hausses de prix pour le café Robusta au Vietnam (+100%), le riz au Japon (+48%) ou les légumes en Chine (+30%). En Espagne, la longue sécheresse de 2022/2023 a augmenté le prix de l’huile d’olive de 50%, s’ajoutant aux hausses précédentes. En Afrique, le prix du cacao a cru de 280% après la vague de chaleur d’avril 2024, aggravée de 4°C par le changement climatique. En Australie, ce sont les inondations du printemps 2022 qui ont fait augmenter le prix des laitues de 300%.

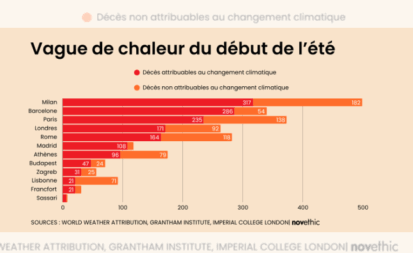

2e cause de mortalité liée au climat

Ces hausses de prix ont des impacts sur la sécurité alimentaire, la santé publique mais aussi la stabilité politique. Lorsque les prix augmentent, les ménages à faibles revenus sont susceptibles de réduire leur consommation d’aliments nutritifs comme les fruits et légumes, faute de moyens, notent les chercheurs. Ils pointent une étude de la Food Foundation qui montre qu’en moyenne les aliments sains sont deux fois plus chers par calorie que les aliments moins sains.

Les chocs sur les prix alimentaires induits par le changement climatique pourraient donc aggraver divers problèmes de santé, allant de la malnutrition (manque de nutriments, particulièrement préoccupant pour les enfants dont les besoins nutritionnels sont plus élevés) à diverses maladies chroniques liées à l’alimentation, notamment les maladies coronariennes, le diabète de type 2 et de nombreux cancers. De plus en plus de données probantes établissent un lien entre l’insécurité alimentaire et une mauvaise alimentation et les problèmes de santé mentale.

“Les gens le constatent, la hausse des prix alimentaires étant la deuxième cause de mortalité sur la liste des impacts climatiques qu’ils constatent dans leur vie, juste après la chaleur extrême elle-même”, avance le Dr Maximillian Kotz, chercheur postdoctoral Marie-Curie au Barcelona Supercomputing Centre et auteur principal de l’étude. “Cela montre les conséquences sociales et économiques concrètes du changement climatique qui est toujours lié à une violence politique”, ajoute Raj Patel, membre du panel IPES-Food, professeur de recherche à la Lyndon B Johnson School of Public Affairs de l’Université du Texas à Austin. De nombreux conflits sont en effet en partie liés à la famine aggravée par le changement climatique comme en Syrie ou en Ethyopie.

“C’est comme si chaque personne sur Terre renonçait à son petit-déjeuner”

D’autres études publiées plus tôt dans l’année ont également démontré les pertes de rendement qui seront causées par le changement climatique. Selon une vaste analyse menée pendant huit ans dans 55 pays par des chercheurs issus d’une quinzaine d’universités, dans le cadre du Climate Impact Lab, consortium de recherche de l’université de Chicago, chaque degré celsius supplémentaire de réchauffement global réduira la capacité mondiale à produire de la nourriture de 120 kcal par personne et par jour. Soit 4,4% de la consommation journalière actuelle, estiment les auteurs, qui font démarrer leur période de référence au début des années 2000.

“Si le climat se réchauffe de 3°C [d’ici la fin du siècle], c’est comme si chaque personne sur Terre renonçait à son petit-déjeuner”, explique Solomon Hsiang, professeur en sciences sociales environnementales à la Stanford Doerr School of Sustainability et coauteur principal de l’étude, cité dans un communiqué. Les chercheurs ont analysé la situation pour six cultures de base : blé, maïs, riz, soja, sorgho et manioc, selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

A la fin du mois, du 27 au 29 juillet, Addis-Abeba, en Ethiopie, accueillera le deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, au cours duquel les dirigeants mondiaux se réuniront pour discuter des menaces qui pèsent sur le système alimentaire mondial. Mais le Mécanisme de la Société Civile et des Peuples Autochtones (MSCPA) du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations Unies n’y assistera pas. “Nous pensons que le Sommet légitime un système agro-industriel et les intérêts financiers d’une minorité, au détriment des droits des peuples. Ce système et ses intérêts sont au cœur du problème”, a commenté Pauline Verrière, d’Action contre la Faim et membre du Comité de coordination du MSCPA.