Les inégalités repartent à la hausse en France, notamment dans le travail et dans l’éducation. C’est l’une des conclusions du très exhaustif rapport publié par l’Observatoire des inégalités il y a quelques jours. Depuis 25 ans, les principaux indices de mesure des inégalités, dont l’Indice de Gini, qui mesure la répartition des revenus dans la population, se sont dégradés de manière notable. “Les deux dernières années pour lesquelles nous disposons de données, 2021 et 2022, se situent parmi les plus inégalitaires des dernières décennies”, expliquent les auteurs du rapport.

Actuellement en France, les 10% les plus favorisés récupèrent ainsi 24% de la masse des revenus, et ils possèdent 47% de l’ensemble des patrimoines. A l’inverse, une part croissante de la population des classes moyennes et populaires voit sa part des revenus stagner, ou diminuer et ses conditions d’existence se dégrader. Une tendance qui s’explique notamment par les spécificités du modèle éducatif et d’emploi français, qui tend à maintenir et reproduire les inégalités.

Polarisation du monde du travail

Une donnée symbolise l’état des inégalités dans le pays : “la France, avant impôts, est parmi les pays les plus inégalitaires”, écrivent les auteurs du rapport. C’est même le troisième pays le plus inégalitaire, après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, parmi les pays riches. La France se situe ainsi très loin derrière la Suisse, la Corée du Sud, la Suède, l’Allemagne et même la Grèce. Les riches, généralement des cadres ou des dirigeants, tendent à être de plus en plus riches, car disposant d’un revenu leur permettant d’acquérir ou d’entretenir un capital mobilier ou immobilier conséquent. L’Insee décrit d’ailleurs “la très forte hausse des revenus du patrimoine, en particulier des revenus immobiliers”, ainsi que des dividendes, qui ont été multipliés par cinq en 25 ans.

A l’autre bout du spectre, les pauvres cumulent les fardeaux : ils occupent les emplois les moins rémunérés, les plus précaires, ceux ayant les conditions de travail les plus difficiles, et ceux ayant les moins bonnes perspectives d’évolution de carrière. “Si 35 % de l’ensemble des salariés déclarent subir au moins trois contraintes physiques, c’est le cas de 69% des ouvriers non qualifiés, contre 7% des cadres”. Ce sont aussi ces salariés qui vivent le plus souvent les horaires décalés, le travail de nuit, ou encore le week-end. “La désynchronisation des temps entre le travail, la vie sociale et les loisirs frappe pour l’essentiel les milieux populaires, qui voient leur vie au travail peser sur leur vie privée, mais aussi sur leur santé“, expliquent les auteurs. Ces dernières années, cette polarisation du monde du travail s’est même accentuée. Des années 1980 au début des années 2020, la précarité du travail (le fait de ne pas disposer d’un contrat fixe, de devoir changer régulièrement d’emploi, d’être en insécurité sur ses revenus) a doublé.

Uberisation, petits boulots, chômage…

L’économie française a donc vu se développer une masse croissante d’emplois de mauvaise qualité, pénibles et mal payés, à la faveur notamment de l’ubérisation, du développement de l’économie numérique et de la flexibilisation du travail. Parmi eux, les emplois du service à la personne (aide à domicile, femmes de ménage), en croissance depuis les années 2000, ou encore les travailleurs de la logistique et des plateformes et autres employés peu qualifiés travaillant dans les entrepôts logistiques des géants de la livraison. Des emplois qui sont par ailleurs plus souvent occupés par des femmes pour les premiers ou des personnes issues de l’immigration pour les seconds, deux catégories de population qui subissent en plus les discriminations au travail. A l’heure où la France cherche à attirer toujours plus d’investisseurs visant ces modèles économiques dépendant de la flexibilité du travail et des emplois peu qualifiés, la tendance n’est sans doute pas près de s’arrêter.

Quant au chômage, s’il a diminué de façon notable ces 10 dernières années, cela n’a pas pour autant réduit la pauvreté et les inégalités, les anciens chômeurs restant bien souvent dans le “halo du chômage” : sans emploi stable et rémunérateur, “une partie des chômeurs s’installe dans une économie de petits boulots, d’aides de la famille ou d’amis, parfois en partie cumulés à une maigre indemnisation ou à un minimum social”, selon l’Observatoire. D’autres se tournent vers le travail indépendant ou le statut de micro-entrepreneur, des statuts eux aussi souvent précaires et peu rémunérateurs : “le revenu médian des micro-entrepreneurs est 8,5 fois inférieur à celui des travailleurs indépendants classiques”, note le rapport.

Un modèle éducatif inégalitaire

Outre le travail, c’est aussi le modèle éducatif français qui est en cause. Selon le rapport “notre pays est l’un de ceux où les écarts entre les élèves sont les plus élevés selon le milieu social et où le diplôme influence le plus les positions sociales.” Le milieu socio-économique d’origine est l’un des facteurs les plus importants dans la réussite scolaire, et le système éducatif français ne parvient pas à lisser ces inégalités. Pire, il les reproduit plus que dans d’autres pays de niveau de vie équivalents, en sélectionnant très tôt les élèves, privant les plus défavorisés d’accès à des filières menant à des emplois plus qualifiés.

Et ces inégalités se reproduisent lors de la formation professionnelle : les personnes les moins diplômées font trois fois moins de formations que celles disposant d’un bac+3, les ouvriers obtiennent deux fois moins de formations que les cadres, et les chômeurs deux fois moins que les personnes occupant un emploi. Contrairement à l’image d’une économie méritocratique, le système éducatif et de formation en France tend donc à maintenir les personnes défavorisées dans la précarité, en les privant de diplôme ou de formations.

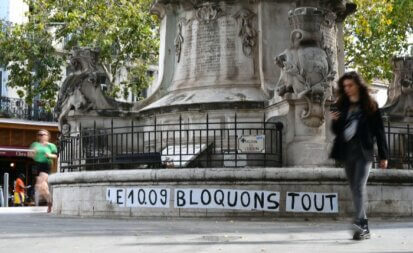

Inégalités, précarité, sentiment de stagnation et de déclassement social pour une grande partie de la population… L’économie française semble donc aujourd’hui désespérément à la recherche d’un nouveau modèle social émancipateur. C’est d’ailleurs l’une des alertes que formulait il y a quelques jours la Commission européenne à l’endroit de la France, la mettant en garde contre l’accumulation des crispations sociales et des inégalités. Difficile de ne pas voir les liens entre cette crise d’un côté, et de l’autre, l’expression de plus en plus claire d’une colère sociale, dont la montée des populismes et de l’extrême-droite ne sont sans doute que l’expression politique.