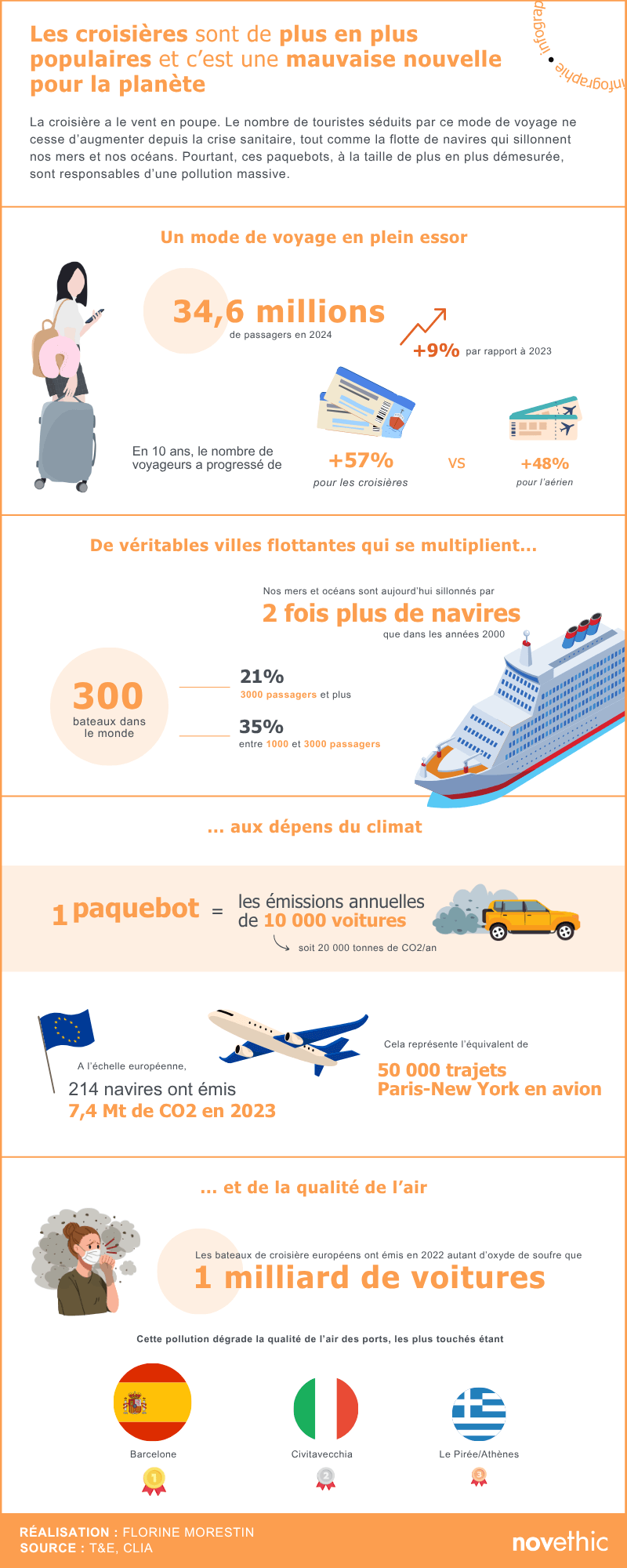

C’est un record. L’année dernière, 34,6 millions de passagers ont pris la mer sur un bateau de croisière. Ces chiffres, partagés par l’Association internationale des compagnies de croisières (CLIA) dépassent aujourd’hui les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. En dix ans, leur nombre a en effet progressé de 57% et pourrait dépasser les 37 millions de voyageurs en 2025, selon les projections du secteur. Plus seulement réservé aux retraités et aux personnes aisées, ce mode de voyage rencontre une nouvelle jeunesse depuis quelques années : en 2024, 31% des clients testaient ce mode de voyage pour la première fois.

“Les paquebots sont devenus des destinations en soi, avec une offre de loisirs adaptée à tous les publics et des tarifs plus accessibles qu’autrefois”, analyse dans les colonnes de La Dépêche Erminio Eschena, président de la CLIA en France. Tandis que certains croisiéristes se concentrent sur une clientèle d’ultra luxe comme le Ritz-Carlton et ses super yachts, d’autres misent tout sur les divertissements. C’est notamment le cas de la Disney Cruise Line dont certains bateaux, construits sur le modèle des parcs d’attractions de la firme, n’effectuent pas une seule escale durant toute la durée du voyage.

Un trafic et des émissions en hausse

Autre signal de l’accélération de cette tendance, les besoins des croisiéristes se multiplient. Fin mai, MSC Croisières a annoncé avoir commandé deux nouveaux paquebots aux Chantiers de l’Atlantique, pour un montant total de 3,5 milliards d’euros. Ces immenses navires de 350 mètres de long permettront au chantier naval de Saint-Nazaire d’assurer sa production jusqu’en 2030. Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, en croissance de 80% par rapport à 2017, “le chantier tourne maintenant au-delà de sa capacité, à 110%” indique Laurent Castaing, le dirigeant des Chantiers de l’Atlantique aux Echos.

Et la demande des compagnies est claire : des bateaux aux dimensions démesurées. 22 étages, 6 piscines, 19 restaurants, 6 700 passagers, 2 000 salariés : le World-America, l’un des plus grands navires au monde inauguré en mars dernier par MSC en est l’exemple type. Pourtant, cette course au gigantisme n’est pas sans impact sur l’environnement. Selon un rapport de Transport & Environment (T&E), les émissions de CO2 de ces paquebots, toujours plus nombreux et plus grands, ont augmenté de 17% entre 2019 et 2022. Rien qu’à l’échelle du Vieux Continent, les 214 navires qui parcourent les eaux européennes auraient été à l’origine de 7,4 millions de tonnes de CO2 en 2023, soit l’équivalent de 50 000 trajets en avion entre Paris et New York.

Dégradation de la qualité de l’air

Cette flotte est également responsable d’une importante pollution à l’oxyde de soufre, dénonce T&E, un gaz toxique qui affecte entre autres le système respiratoire. En 2022, ces émissions étaient équivalentes en Europe à celles d’un milliard de voitures, dégradant massivement la qualité de l’air des villes portuaires dans lesquelles les méga-navires accostent régulièrement. Pour réduire cette source de pollution, mais aussi leur dépendance au pétrole, de plus en plus de compagnies font appel à des bateaux fonctionnant, en partie, au gaz naturel liquéfié (GNL). Selon la CLIA, 60% des nouveaux paquebots mis en fonctionnement entre 2023 et 2028 devraient naviguer, au moins en partie, grâce au GNL.

Mais si ce carburant permet de limiter la pollution de l’air, il est néanmoins émetteur de méthane, un gaz au pouvoir 80 fois plus réchauffant que le CO2 pour l’atmosphère. Pour atteindre son objectif de zéro émission nette, fixé à 2050, le secteur est donc à la recherche de nouveaux carburants. Electrification, méthanol, hydrogène… Les croisiéristes ont d’ores et déjà entamé une transition vers des énergies plus vertes.

Cependant, “il n’existe actuellement aucun carburant alternatif durable disponible à grande échelle pour réaliser les ambitions de décarbonisation [de l’industrie]”, explique auprès de la BBC Andy Harmer, directeur général de la CLIA au Royaume-Uni. L’organisation appelle ainsi “les gouvernements à accélérer la transition en fixant des objectifs de production plus ambitieux”. Mais sans jamais évoquer une possible maîtrise d’un trafic en pleine explosion.