C’était en février dernier. Le Parlement européen décidait de retirer les badges des lobbyistes d’Amazon. Désormais les représentants du géant américain ne pourront plus rentrer au cœur des institutions européennes de Strasbourg et Bruxelles. Une décision motivée par le refus à deux reprises d’Amazon de venir à une audition sur les conditions de travail de ses salariés. Seule Monsanto avait déjà subi ce sort en 2017 lorsqu’il avait refusé de témoigner sur le glyphosate. Les eurodéputés font-ils désormais la chasse aux lobbys ? Difficile à croire quand on connait leur poids.

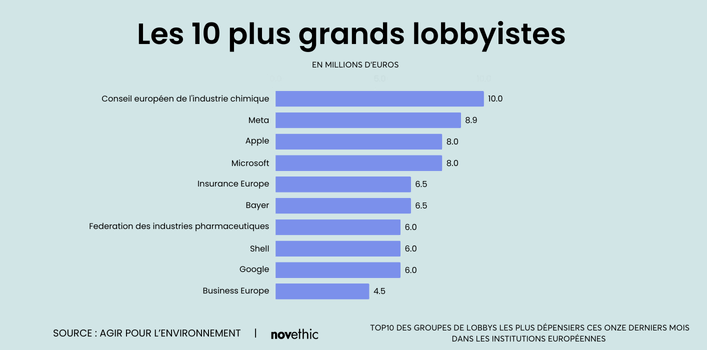

Dans une étude publiée ce 6 juin, à seulement trois jours des élections européennes, Agir pour l’environnement dessine le visage du “Top 100 des lobbies européens”. En se basant sur le registre de transparence de l’Union européenne, l’association a passé au crible les sommes dépensées par les principaux groupes de pressions, en excluant les ONG qui n’ont pas, elles, d’intérêt commercial. Ainsi, les 5800 lobbys enregistrés sous la bannière “Associations commerciales et professionnelles” et “Compagnies & groupes” ont dépensé entre 965 millions et 1,3 milliard d’euros dans leurs activités de lobbying sur les onze derniers mois recensés.

La tech, le plus grand lobbyste

Dans le top 10, on retrouve beaucoup de géants de la tech comme Meta (maison-mère de Facebook et Instagram notamment), Apple ou encore Microsoft respectivement à la 2ème, 3ème et 4ème place. Google, lui, se place à la 9ème place. Selon Agir pour l’environnement, les 10 plus grands lobbies du secteur de la tech ont ainsi dépensé entre 42 et 47 millions d’euros et employé 125,5 équivalents temps plein dans des activités de lobbying.

Derrière ce secteur, c’est celui de la chimie qui investit le plus dans le lobbying. European Chemical industry council, le conseil européen de l’industrie chimique, est d’ailleurs le plus grand lobbyste avec 10 millions d’euros déboursés. Au total le secteur de la chimie a dépensé environ 30 millions d’euros à Bruxelles et Strasbourg. Et sur la troisième place du podium on trouve le secteur des énergies avec Shell, ExxonMobil, TotalEnergies ou encore Equinor.

Au total, les 100 groupes de lobbying étudiés ont consacré en moyenne 398 936 euros par député. L’association compte en moyenne 10,8 lobbyistes par député ! Agir pour l’environnement demande ainsi une “régulation plus contraignante pour limiter l’influence des groupes de pression sur le processus législatif européen”. Parmi les demandes formulées, on trouve l’instauration d’une limite de dépenses annuelles qui permettra ainsi de jouer à jeu égal avec les ONG par exemple ou encore de doter l’UE d’un organisme de surveillance indépendant.

“Le lobby commis d’office”

Une autre idée fait son chemin pendant cette période électorale : le “lobby commis d’office”. Défendue par plusieurs personnalités comme le professeur de droit à HEC, Alberto Alemanno ou encore la fondatrice de Greenlobby, Valérie Gramond, il s’agirait de mettre en place des corps de lobbyistes financés par l’argent public, afin de représenter auprès des institutions les intérêts des acteurs ne disposant pas des moyens financiers nécessaires. “Un peu comme un avocat commis d’office assiste les personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat”, explique ainsi Alberto Alemanno.

Alors que les institutions européennes ont été entachées à plusieurs reprises ces dernières années par le Qatargate et des soupçons d’ingérence russe, la pression monte pour rendre les institutions européennes plus responsables. Une demande de plus en plus pressante alors que le règlement européen visant à réduire les déchets et les emballages, la loi restauration de la nature, ou encore celle sur le devoir de vigilance ont ainsi été considérablement transformées par le poids des représentants des intérêts privés à Bruxelles ces derniers mois.