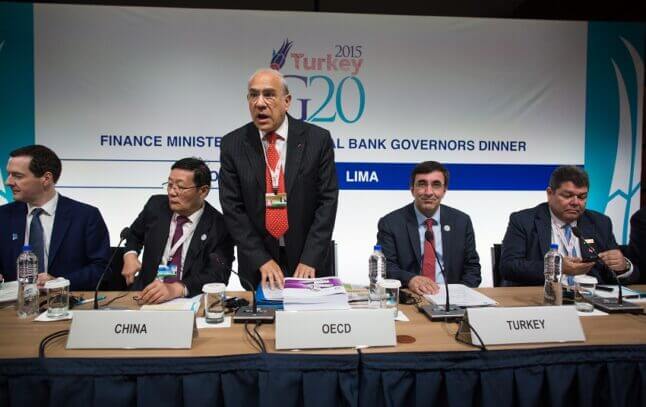

La course aux 100 milliards est lancée. Ce week-end, en marge des assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale à Lima, au Pérou, les banques de développement, très attendues sur cette question, ont promis environ 15 milliards de dollars supplémentaires en faveur du climat à l’horizon 2020. Le ministre des Finances français Michel Sapin les avait explicitement ciblées juste avant les réunions du FMI et de la Banque mondiale où le climat s’est hissé en haut de l’agenda, avec en point d’orgue un déjeuner de travail vendredi réunissant des dizaines de ministres ou banquiers.

Pour la France, qui accueille la conférence climatique internationale en décembre, cette course aux milliards est une des clés du succès de la COP21. L’enjeu est de réussir à mobiliser, au sein des pays développés, 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour aider les pays en développement à mener leurs actions de lutte contre le réchauffement climatique. Cet engagement, pris à Copenhague en 2009, est un point capital pour obtenir la confiance des pays du Sud et espérer parvenir à un accord à Paris.

La Banque mondiale pourrait mobiliser jusqu’à 29 milliards de dollars

Ce week-end la Banque mondiale a donc annoncé qu’elle pourrait accroître son financement en faveur du climat et passer de 10,3 milliards de dollars aujourd’hui à 16 milliards de dollars par an en 2020. Un montant auquel 13 milliards de dollars pourraient venir s’ajouter en tenant compte des cofinancements de projets avec effet de levier. Soit un total de 29 milliards de dollars.

Les financements verts du groupe passeraient ainsi de 21 % à 28 %. La Banque européenne d’investissement (BEI) a elle aussi annoncé une augmentation de ses prêts en faveur des investissements liés au climat dans les pays en développement, passant de 25 % actuellement à 35 % en 2020. Elle précise qu’elle privilégiera les pays particulièrement vulnérables.

De son côté, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’est fixé comme objectif d’atteindre 18 milliards d’euros de financements verts dans les cinq prochaines années. Cela va porter ses financements climat à hauteur de 40 % contre une moyenne de 25 % sur les cinq dernières années.

La Banque interaméricaine de développement (BID) va quant à elle doubler ses efforts avec des financements pour le changement climatique passant d’environ 14 % à une fourchette de 25 à 30 % à l’horizon 2020.

Atténuation et adaptation au même niveau, pour la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) va, elle, tripler son financement annuel pour le porter à près de 5 milliards de dollars d’ici à 2020, ce qui représentera 40 % de ses nouveaux investissements. Les fonds seront répartis équitablement entre actions d’adaptation et d’atténuation.

Enfin, la Banque asiatique de développement (ADB) avait déjà annoncé, fin septembre, qu’elle passerait de 3 à 6 milliards de prêts consacrés au climat, amenant à 30% sa part de prêt aux projets verts, contre 18 % actuellement. Ces 15 milliards de dollars viennent s’ajouter aux quelque 62 milliards déjà engrangés fin 2014, selon les calculs de l’OCDE, par les pays développés. L’institution a rendu publique la semaine dernière une évaluation des financements climat des pays du Nord vers ceux du Sud.

On peut également y ajouter les 10 milliards de dollars promis au Fonds Vert, le mécanisme financier des Nations Unies mis en place à Copenhague ainsi que les promesses de contributions publiques supplémentaires lancées par certains pays et leurs effets de levier sur le secteur privé.

Le Royaume-Uni a ainsi prévu d’augmenter de 50% ses contributions financières à la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres, pour un total de 8,8 milliards de dollars en 2021. L’Allemagne quant à elle a promis de doubler ses financements, pour les porter à 4 milliards d’euros. Et la France a annoncé lors de l’Assemblée générale des Nations Unies une augmentation de 2 milliards d’euros de ses financements climat, qui passeront de 3 à 5 milliards d’euros par an en 2020.

Un sous-objectif dédié à l’adaptation dans la COP21

L’objectif des 100 milliards de dollars se rapproche. "Sur la base des évaluations de l’OCDE et des engagements annoncés à Lima, notamment par les banques de développement, les 100 milliards de dollars annuels promis par les pays du Nord vers les pays du Sud en 2020 doivent désormais pouvoir être atteints" a estimé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et futur président de la COP21. "Si les efforts nouveaux nécessaires des pays, des banques multilatérales et du secteur privé sont confirmés, cela constituera un atout essentiel pour le succès de la COP21", a-t-il ajouté.

Si les ONG saluent ces annonces, elles pointent du doigt une nouvelle fois le manque de fonds destinés à l’adaptation et la part des dons trop faible."C’est un progrès de la part des banques multilatérales, et cela permet de mettre la pression sur les pays qui n’ont encore fait aucune annonce sur les 100 milliards, tels que les Etats-Unis, l’Australie, le Canada ou le Japon, explique Armelle Le Comte, chargée de plaidoyer climat chez Oxfam. Mais derrière ces chiffres, on voit bien que l’adaptation n’est pas assez prise en compte et que l’argent ne va pas aux plus pauvres." L’ONG estime ainsi que seuls 1 à 2 milliards de dollars de dons purs sont consacrés à l’adaptation chaque année. Elle souhaite que 50% des financements publics y soient consacrés et que cette question soit prise en compte dans l’accord de Paris.

Pascal Canfin, ancien ministre du Développement aujourd’hui conseiller pour le World Resources Institute (WRI) plaide lui aussi pour qu’un "un sous-objectif soit inscrit dans l’accord afin de faire grossir l’enveloppe de l’adaptation". Le sujet sera au programme du dernier round de négociations qui s’ouvre lundi prochain à Bonn, en Allemagne. Par ailleurs, plusieurs études sont dans les tuyaux des Nations Unies mais aussi du Conseil de stabilité financière (FSB) qui réunit banquiers centraux et experts de la régulation financière, pour faire le point sur la participation de la finance privée à la lutte contre le réchauffement climatique.