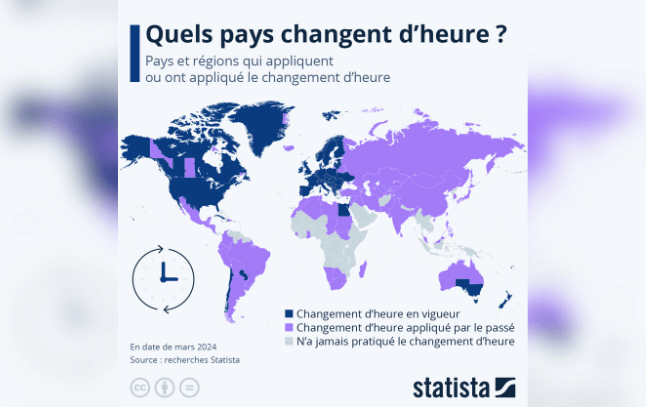

Certains l’attendent avec autant d’impatience que d’autres le redoutent : le passage à l’heure d’été approche à grand pas. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars, il faudra avancer nos montres d’une heure. A 2h du matin, il sera donc 3h. Si ce système, dont le but premier est de réduire l’usage de l’éclairage et du chauffage, est aujourd’hui ancré dans nos habitudes, il n’est en réalité appliqué que dans moins de 40% des pays dans le monde. Islande, Tunisie, Inde, Turquie, Russie… De nombreux Etats ont décidé de mettre fin aux changements d'heure saisonniers. Une mesure qui pourrait être remise en question à cause du changement climatique.

C’est notamment le cas au Brésil. Depuis 2019, l’heure d’été y a disparu sous l’impulsion de Jair Bolsonaro, alors président, pour laisser place à l’heure d’hiver tout au long de l’année. Hausse des troubles cardiovasculaires, perturbation du sommeil, dérèglement du rythme biologique… Parmi les arguments avancés pour justifier cette décision, les impacts sur la santé sont évoqués, mais aussi la question de la sécurité. Grâce à l’heure d’hiver, le soleil fait en effet son apparition plus tôt, évitant par exemple aux habitants de rejoindre leur lieu de travail dans l’obscurité.

Des pics de chaleur dès 8h

Mais avec l’abandon des changements saisonniers, les Brésiliens ont pu observer d’autres effets, plus inattendus. Dans le sud-est du pays, le jour se lève maintenant à 4h30 durant l’été : les températures augmentent ainsi rapidement, atteignant des pics très tôt dans la matinée. Résultat, l’usage des climatiseurs et des systèmes de ventilation est lui aussi avancé de quelques heures, entraînant une augmentation de la demande en électricité. En parallèle, les sécheresses qui se multiplient fragilisent l’approvisionnement en énergie. Si le pays, grand producteur d’énergies renouvelables, tire une part importante de son électricité de barrages, la baisse du niveau des cours d’eau met en risque le bon fonctionnement de ces derniers.

En 2021, le manque de précipitations a ainsi fait exploser les prix de l’électricité de 20%. "Le Brésil a toujours disposé d'une grande quantité d'eau par rapport à d'autres pays - il stocke 12% de l'eau douce de surface de la planète - mais cette situation est en train de changer. Nous pourrions avoir une réduction de 40% de notre disponibilité en eau dans les principales régions hydroélectriques du Brésil d'ici 2040", explique auprès du Washington Post Suely Araújo, coordinatrice des politiques publiques au sein de l'Observatoire du climat.

Face à ces enjeux, la réintroduction de l’heure d’été est présentée comme l’une des pistes d’amélioration. A elle seule, elle pourrait entraîner une baisse de 3% de la consommation énergétique du pays selon les estimations de l’Opérateur national du système électrique. "Je tiens à souligner que je défends l'heure d'été en tant que politique pour le pays", s’est notamment exprimé Alexandre Silveira, ministre des Mines et de l'énergie. Alors que l’Etat a souffert d’un épisode de sécheresse historique en 2024, le gouvernement pourrait rétablir le changement d’heure dès cette année.

Les Français défavorables au changement d’heure

Dans l’Union européenne, le dispositif suscite également des questionnements. En 2019, le Parlement européen avait voté pour sa suppression dans l’ensemble des pays membres, pour une entrée en application en 2021. Mais la crise sanitaire a freiné les discussions permettant son instauration, restée depuis au point mort. La même année, une consultation citoyenne organisée par l’Assemblée nationale avait révélé que plus de 83% des Français étaient favorables à l’abandon du changement d’heure, tandis que 59% souhaitaient l’adoption de l’heure d’été toute l’année.

Mis en place une première fois entre 1916 et 1944 dans l’Hexagone, puis réinstauré depuis 1975, le changement saisonnier fait régulièrement débat, son efficacité étant notamment pointée du doigt. Grâce à l’adoption généralisée des ampoules basse consommation, le système permettrait aujourd’hui d’économiser 351 gigawattheures (GWh) sur l’éclairage d’après une étude de l’Agence de la transition écologique (Ademe), soit seulement 0,07% de la consommation d’électricité totale dans l’Hexagone. Un chiffre qui pourrait tomber à 258 GWh d’ici 2030.