Nous n’avons de cesse de le répéter. L’argent est le nerf de la guerre. Et les négociations de Bonn pour préparer la COP28 sur le climat, qui se sont achevées le 15 juin sur un sentiment de déception, l’ont encore prouvé. La question du financement a dominé les discussions, les pays du Sud refusant de s’engager sur de nouveaux objectifs de réduction des émissions tant que les pays du Nord ne débloquaient pas de nouveaux fonds. "Les pays en développement sont de plus en plus frustrés que les fonds promis pour mettre en œuvre leurs plans climatiques ne se matérialisent pas", témoigne David Waskow, du World Resources Institute.

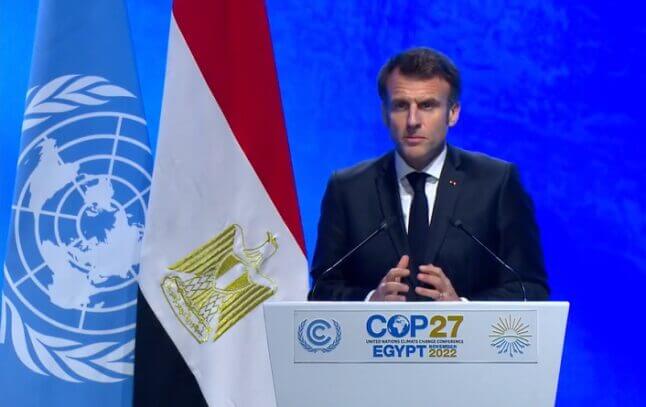

Les regards sont désormais tournés vers le Sommet pour un nouveau pacte financier organisé par la France les 22 et 23 juin à Paris, en présence d’une centaine de pays, dont une cinquantaine seront représentés par leur chef d’État ou de gouvernement sur place à l'instar du Premier ministre chinois Li Qiang ou encore du président brésilien Lula. Pour la première fois, un sommet international est entièrement dédié à la question du financement des pays en développement afin de lutter contre la pauvreté et pour la préservation de la planète. Pour Emmanuel Macron, le Président de la République, il s’agit de "bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud".

"La coopération Nord/Sud est en train de dérailler"

Le constat est limpide. Aujourd’hui, les flux de financement de la lutte contre le changement climatique n’atteignent pas les pays qui en ont le plus besoin. "Ils sont orientés là où ils sont le plus rentables. Au résultat, l'endettement des pays les plus pauvres ne fait qu’augmenter, et les rend encore plus vulnérables à la prochaine catastrophe. Le défi pour le sommet n’est donc ni plus ni moins que de reconstruire la confiance dans le système international et de déterminer des règles du jeu équitables et plus favorables aux pays en développement", résume l’Iddri dans une note consacrée au sujet.

"Nous avons besoin de ce sommet car la coopération Nord/Sud est en train de dérailler, prévient Sébastien Treyer, le directeur de l’Iddri lors d’un point presse. Au-delà de l’aspect moral que cela pose, l’enjeu est aussi pour l’Union européenne de pouvoir continuer à nouer des partenariats stables notamment pour son approvisionnement en ressources, car sinon les pays du Sud iront voir ailleurs, et notamment en Chine".

La réforme des institutions financières – FMI et Banque mondiale – nées à Bretton Woods, aux États-Unis, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale sera donc au cœur des discussions, l’ambition étant d'aboutir sur une feuille de route avant les réunions du G20 en septembre, les réunions du FMI et de la Banque mondiale en octobre et la COP28 en décembre. "Le sommet va permettre de donner une impulsion politique mais ça ne suffira pas, il faudra des avancées concrètes tant la défiance des pays en développement est importante", ajoute le spécialiste.

Vers une taxe carbone sur le transport maritime

Parmi les pistes aujourd’hui sur la table, il y a par exemple la suspension du remboursement de la dette pour les pays frappés par des catastrophes naturelles ou encore la réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI, des avoirs de réserve internationaux, distribués de manière exceptionnelle par le Fonds monétaire international lors de crises économiques mondiales majeures. Ceux-ci sont en général reçus par les pays les plus riches alors qu’ils pourraient constituer de nouvelles sources de financement pour les économies les plus fragiles.

La création de nouvelles taxes mondiales – sur les transactions financières, les énergies fossiles, le transport aérien – sont également à l'agenda. "La taxe carbone sur le transport maritime est celle qui est la plus aboutie aujourd’hui", annonce Lola Vallejo, la directrice du programme climat de l’Iddri. "Plusieurs pays et l'industrie du transport maritime ont soumis des propositions techniques en vue d'une taxe, suggérant que ses revenus pourraient être utilisés en partie pour la décarbonation du secteur du transport maritime, et en partie pour soutenir l'action climatique des pays en développement", explique-t-elle.

Mais au-delà de la question des nouvelles sources de financement, il faut en parallèle dépenser mieux. "Il faut modifier la façon dont les banques multilatérales de développement intègrent la contrainte climatique", ajoute Benoît Leguet, directeur général d’I4CE. "Aujourd’hui, elles financent X% de projets climat mais il va falloir sortir de cette logique quantitative pour adopter une logique d’impacts : plutôt que de financer une énième éolienne, il faut aider les pays à établir un plan d’investissement conforme à leur stratégie climatique de long terme et mettre l'argent public international là où il est le plus structurant", explique-t-il.

Le groupe d’experts indépendants de haut-niveau sur la finance climat estime que les pays émergents et en développement (hors Chine) devront dépenser 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2025, et environ 2 400 milliards de dollars par an d'ici 2030 (6,5% du PIB) pour financer la transition climatique et le développement.

Concepcion Alvarez