Ce plan porté dans le cadre du Pacte vert européen, le "Green deal", vise à verdir l’agriculture européenne et changer de cap par rapport aux 60 dernières années de Politique Agricole Commune (PAC). Dès les années 70, pourtant, des voix s’élèvent pour dénoncer le modèle productiviste et proposer une alternative.

Défendre une agriculture raisonnée

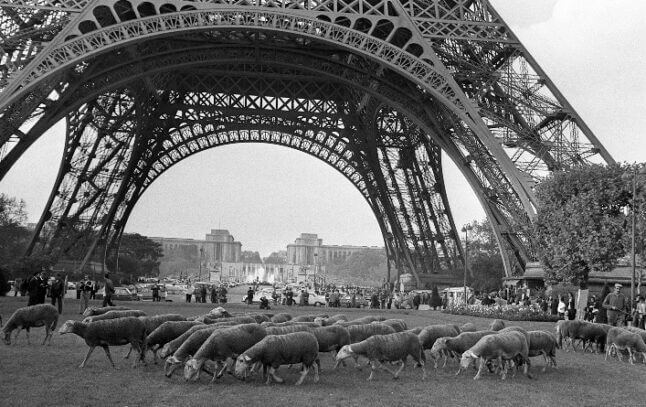

Tout commence en 1971 lorsque le gouvernement Chaban-Delmas annonce vouloir multiplier par six la surface du camp militaire basé sur ces terres où paissent des brebis. L’État veut alors exproprier la centaine de paysans installés. Mais ces derniers qui se définissent alors comme "normaux, votant à droite et allant à la messe", refusent de céder leurs terres. Ils sont rapidement rejoints par des centaines de milliers de soutiens aux idées détonantes pour cette région de France plutôt conservatrice. À rebours de la PAC et de de la libéralisation des marchés, ces bastions de militants défendent une agriculture raisonnée, distribuée en circuits courts et affranchie des filières industrielles.

Opérationnelle depuis 1962, cette politique visait à l’origine à accroître la productivité de l’agriculture mais aussi assurer un revenu décent aux exploitants tout en maintenant des prix acceptables pour la population et garantir l’autosuffisance alimentaire de la Communauté économique européenne (CEE). À cette fin, elle met en place des dispositifs de soutien aux prix agricoles par un système d’achats publics à tarif minimal garanti et la constitution de stocks régulateurs.

Symbole des luttes paysannes

Résultat, depuis trente ans, les pays européens intensifient les échanges de denrées alimentaires avec des pays du monde entier. Ce développement se fait au détriment d’une situation où chaque nation couvre ses besoins en toute autonomie et a structuré les paysages agricoles autour de grandes étendues de monocultures. Cette doctrine du "produire plus" a montré ses limites pendant la pandémie puis la guerre en Ukraine.