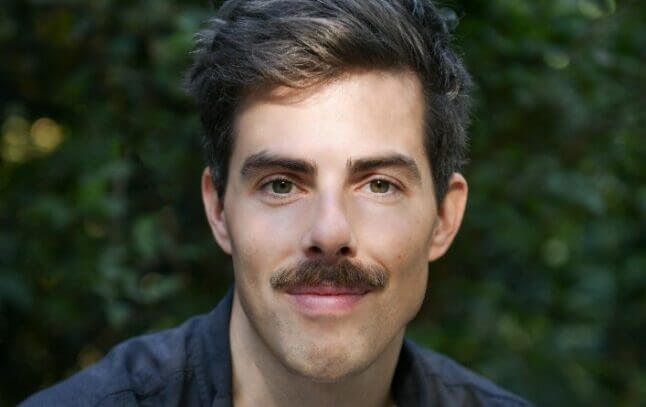

Timothée Parrique, vous défendez l’idée d’une décroissance comme transition vers une économie de la post-croissance, plus juste et plus écologique. Est-ce votre vœu pour 2024 ?

Timothée Parrique : Il est grand temps de planifier une réduction équitable de la production et de la consommation qui permettrait d’alléger suffisamment notre empreinte écologique. L’obsession que nous avons pour la croissance est un frein écologique majeur, comme quelqu’un qui voudrait perdre du poids tout en voulant toujours manger davantage. Nous sacrifions nos écosystèmes et une grande partie de nos ressources humaines pour faire grossir l’indicateur abstrait du PIB sans pour autant parvenir à augmenter nos niveaux de bien-être. À ce stade, ce n’est plus du développement, c’est de la boulimie. J’espère que 2024 sera l’année où l’on remettra l’économique à sa place, c’est-à-dire comme moyen et non plus comme fin ultime de l’organisation sociale. Une économie performante n’est pas une économie qui fait grossir bêtement son revenu national ; c’est une économie qui parvient à contenter les besoins de sa population de la manière la plus parcimonieuse possible.

Les acteurs économiques et même les citoyens sont-ils prêts pour ce changement de paradigme ?

T. P. : Soyons lucides : la situation actuelle étant écologiquement intenable, les renoncements sont inévitables. Le véritable choix est le suivant. Préférons-nous une décroissance choisie et maîtrisée aujourd’hui ou bien un effondrement subi et inéquitable demain ? La minorité possédante qui s’enrichit de la dégradation du vivant ne sera jamais prête pour cette transition. Par contre, ceux qui cumulent les nuisances sans jamais avoir vu les bénéfices de cette fameuse "croissance" sont déjà prêts depuis longtemps.

Pour qu’elle soit acceptable, cette transition doit se faire à plusieurs vitesses : une sobriété importante pour les gros pollueurs, un effort moindre pour les classes moyennes, et la possibilité d’avoir accès à plus de ressources pour les plus pauvres. Fini les taxes régressives et la politique des petits gestes, il va falloir éradiquer la richesse extrême et l’hubris environnemental qu’elle permet. Pour vivre mieux avec moins, partageons davantage. À l’opposé de la mentalité acquisitive qui pousse les individus à accumuler les uns contre les autres, il va nous falloir inventer une culture de l’abondance conviviale. Fini la publicité à outrance, l’obsolescence programmée, et la commercialisation de nos infrastructures vitales ; au lieu de trimer pour protéger le pouvoir d’achat, tâchons de limiter le pouvoir de vente. Organisons une économie du bien-être centrée sur les besoins et non plus sur les profits. Cette utopie concrète de la post-croissance et du post-capitalisme est une invitation à inventer ensemble un nouveau récit de civilisation joyeuse en harmonie avec le vivant.

Pensez-vous à une mesure qui permettrait de commencer à organiser collectivement une telle révolution conceptuelle et économique ?

T. P. : Face à la crise écologique, nous avons besoin d’une planification sophistiquée qui nous permette de faire fonctionner l’économie sous contraintes biophysiques. Impossible de faire cela efficacement sans muscler notre démocratie économique : transformer les entreprises hiérarchiques en coopératives, décentraliser certains outils de gouvernance à l’échelle municipale, organiser des conventions citoyennes et des conventions d’entreprise, encourager la création de communs locaux pour organiser la gestion de ressources partagées, etc. Donner plus de pouvoir d’agir aux usagers voudra nécessairement dire limiter le pouvoir des actionnaires et des propriétaires. La révolution n’est pas que conceptuelle, elle est aussi politique, et le premier chantier de toute transition socio-écologique doit être la réduction systémique des inégalités, une condition sine qua non pour que l’on puisse tous vivre décemment sans dépasser nos limites écologiques.

Propos recueillis par Clément Fournier